|

Balthus, la r�volte int�rieure |

| ||

| � | � |

Andr�-Michel Berthoux

�

Balthus a commenc� par la mis�re crasse, la mis�re noire et crasse, non celle du v�tement mais celle du sentiment. C��tait l��poque o� l�on allait d�couvrir un peintre, on allait de nouveau d�couvrir un nouveau grand peintre.

Antonin Artaud (1934)

�

Artaud, lors de son s�jour au Mexique, fait para�tre en 1936 dans la revue ��El Nacional�� un article, intitul� La jeune Peinture fran�aise et la tradition, consacr� � Balthus. Dans ce texte, l�auteur montre comment ��la peinture r�volutionnaire de Balthus en rejoignant une sorte de myst�rieuse tradition�� constitue une r�action plus particuli�rement dirig�e contre le surr�alisme et l�acad�misme sous toutes ses formes.

�

1 � Balthus et le surr�alisme

Tout oppose le peintre au mouvement surr�aliste. Dans le Second manifeste du surr�alisme, publi� en 1930, Andr� Breton rejette toute id�e de filiation - hormis celle de Lautr�amont - et de religion�; r�affirme que seuls les produits de l�activit� psychique - ��la vie passive de l�intelligence�� - , l��criture automatique et les r�cits des r�ves, peuvent proposer une cl� ��capable d�ouvrir ind�finiment cette bo�te � multiple fonds�� que repr�sente l�homme�; appelle � l�insoumission totale, l�gitime la violence et finit par adh�rer sans r�serve au principe du mat�rialisme historique. D�s lors, le mouvement devient dogmatique et Artaud en d�nonce la morale de secte. Balthus exprime, quant � lui, une r�volte int�rieure, reconna�t les Primitifs italiens comme ses ma�tres, associe l�acte de peindre � une pri�re, consid�re la lenteur dans son travail comme une mani�re d��tre au plus pr�s de la v�rit� et con�oit la peinture comme une d�marche individuelle.

Cependant, tout en organisant un monde � lui, celui-ci profite, n�anmoins, des sondages en profondeur de l�inconscient entrepris par la pens�e surr�aliste. Mais alors que la peinture surr�aliste jetait un discr�dit sur les apparences, ��Balthus, nous dit Artaud, reprend le monde � partir des apparences�: il accepte les donn�es des sens, il accepte celles de la raison�; il les accepte, mais les r�forme�; je dirais encore mieux qu�il les refond��. Ainsi, sa peinture bien que comportant des aspects et des �l�ments universellement reconnaissables, plonge le spectateur dans un certain trouble. L�atmosph�re apparemment calme et sereine qui se d�gage de la plupart de ses oeuvres pr�sente, toutefois, un caract�re inqui�tant. ��Le reconnaissable � son tour a un sens que tout le monde ne peut pas atteindre ni non plus reconna�tre��.

Cette part de myst�re, Artaud l�attribue au fait que Balthus a renou� avec la peinture d�avant la Renaissance. Le peintre r�alise, en effet, une partie de son apprentissage en se rendant en Italie, � l��ge de 18 ans, dans le but de r�aliser des copies de Masaccio (Saint Pierre distribuant les aum�nes et la mort d�Ananias, fresques de la chapelle Brancacci � Florence) et de Pierro della Francesca (La L�gende de la Sainte Croix, fresques de l��glise San Francesco � Arrezzo, et La R�surrection du Christ, fresque de la Pinacoth�que de San Sepolcro).

Pour Artaud, des peintres comme Le Titien, V�ron�se, Giogiorne ou Michel-Ange ont trahi la tradition sacr�e universelle de la peinture en tombant sous la domination anecdotique de la nature et de la psychologie. Hommes et femmes nous deviennent familiers puisqu�ils expriment joie et tristesse, toutes les passions qui sont les n�tres. Mais la peinture cesse d�s lors d��tre un moyen de r�v�lation pour devenir un art de la simple repr�sentation descriptive. Elle perd son sens magique. Les Primitifs, en revanche, d�daignent la psychologie humaine, car pour eux, les visages doivent transmettre la vibration de l��me.

Cependant, Pierro della Francesca, Simone Martini, Mantegna, ..., se situent entre le primitivisme hi�ratique d�un Cimabue, d�un Giotto ou d�un Fra Angelico et les peintres de la Renaissance, car ils r�ussissent � concilier ��les exigences du soleil, du temps, des t�n�bres, la psychologie humaine, l�actualit� en un mot, avec celles de ce vieil art sacr� qui s�appuyait sur la connaissance de (...) l�Energ�tique de l�Univers��. En outre, ils s�inspirent de la tradition pythagoricienne des nombres (l�utilisation de la section d�or, par exemple) pour �tablir leurs lignes et leurs plans, et dans leurs repr�sentations, ��la figure de l�homme se fait signe fixe et le transparent tamis de la magie��.

Balthus revient � cette tradition �sot�rique et magique, le surr�alisme lui ayant ��servi � clarifier les formes et (...) permis de d�couvrir dans l�inconscient de l�homme la vie bruissante des forces nues de l�Univers��.

Dans son manifeste Le Th��tre de la Cruaut�, Artaud qui voulait ressusciter le spectacle total, identifie le th��tre aux forces de l�ancienne magie, afin que ce dernier agisse sur nous comme une ��th�rapeutique de l��me dont le passage ne se laisserait plus oublier��. On comprend d�s lors pourquoi il fera appel � Balthus pour cr�er d�cors et costumes de sa trag�die ��Les Cenci��, illustration de sa th�orie sur le th��tre.

2 � Balthus et Artaud�: entre tradition et cruaut�

Si Artaud a si bien analys� la peinture de Balthus, c�est que sa r�volte s�exprime de la m�me fa�on�: le retour � la tradition. Il ne s�agit pas pour ces deux cr�ateurs de refuser la modernit� par respect pour la tradition, mais bien de montrer ce qu�il y avait de profond�ment moderne chez les Anciens. Pour Artaud, le th��tre doit nous r�veiller nerfs et c�ur par une action imm�diate et violente. Il faut renouer, nous dit-il, avec le spectacle de masse, rechercher dans l�agitation des foules, la po�sie des f�tes populaires, devenues trop rares. Pour Balthus, le rejet de l�abstraction formelle est n�cessaire, puisque, comme il le dit lui-m�me, la haute vocation de l�artiste est de vouloir s�approcher des formes du r�el, de tenter d�acc�der � la signification des choses, et de toucher aussi au sens sacr� du monde, comme Pierro della Francesca savait si bien le faire.

�

Mais une autre notion les rapproche�: la cruaut�. Artaud, dans une lettre � Jean Paulhan, s�en explique�:���Il ne s�agit pas du tout de la cruaut� vice, de la cruaut� bourgeonnement d�app�tits pervers et qui s�expriment par des gestes sanglants, telles des excroissances maladives sur une chair d�j� contamin�e�; mais au contraire d�un sentiment d�tach� et pur, d�un v�ritable mouvement d�esprit, lequel serait calqu� sur le geste de la vie m�me�; et dans cette id�e que la vie, m�taphysiquement parlant et parce qu�elle admet l��tendue, l��paisseur, l�alourdissement et la mati�re, admet par cons�quence directe, le mal et tout ce qui est inh�rent au mal, � l�espace, � l��tendue et � la mati�re. Tout ceci aboutissant � la conscience� et au tourment, et � la conscience dans le tourment. Et quelque aveugle rigueur qu�apportent avec elles toutes ces contingences, la vie ne peut manquer de s�exercer, sinon elle ne serait pas la vie�; mais cette rigueur, et cette vie qui passe outre et s�exerce dans la torture et le pi�tinement de tout, ce sentiment implacable et pur, c�est cela la cruaut��. C�est l�h�ritage des Chants de Maldoror de Lautr�amont. Maldoror, personnage cruel et cauchemardesque, m� par une puissance qui le d�passe, est le fruit d�un regard clairvoyant dans la jach�re de l�inconscient encore inutilis�, selon la propre expression d�Artaud. ��Oui, je vous surpasse tous par ma cruaut� inn�e, cruaut� qu�il n�a pas d�pendu de moi de d�passer. ... Ne craignez rien, enfants, je ne veux pas vous maudire. Le mal que vous m�avez fait est trop grand, trop grand le mal que je vous ai fait, pour qu�il soit volontaire�� (Les Chants de Maldoror).

Balthus, lui-m�me, n�h�site pas � faire allusion � Sade pour d�crire l�une de ses toiles, La fen�tre (1933)�.�

��La jeune fille, dit-il, qui est une petite P�ruvienne excessivement laide, mais une de ces laideurs pleines de po�sie enfantine, porte un costume assez fantastique et sans �poque, et tout le personnage offre un contraste tr�s �trange avec l�entourage assez banal mais qui, par la vertu m�me de ce contraste, prend un c�t� insolite et assez angoissant. Le tout est assez curieux, l�atmosph�re, peut-�tre un conte de Sade, ...�� (lettre de Balthus � son p�re Eric Klossowski du 31 ao�t 1933). Artaud propose, dans son programme du premier manifeste du Th��tre de la Cruaut� paru en octobre 1932 et que le peintre a donc pu vraisemblablement lire, de mettre en sc�ne l�adaptation d�un conte du Marquis de Sade, Eug�nie de Franval, r�alis�e par le fr�re de Balthus, Pierre Klossowski, et intitul�e Le ch�teau de Valmore. A ce propos, Artaud r�v�le que ��l��rotisme sera transpos�, figur� all�goriquement et habill�, dans le sens d�une ext�riorisation violente de la cruaut�, et d�une dissimulation du reste��. La victime (1937), allong�e sur un lit recouvert d�un drap blanc non encore macul�, attend son heure. ��Tout �tait pr�t, et le couteau avait �t� achet���. Ce m�me drap lui servira peut-�tre de linceul une fois le sacrifice accompli. ��Est-ce un d�lire de ma raison malade, est-ce un instinct secret qui ne d�pend pas de mes raisonnements, pareil � celui de l�aigle d�chirant sa proie, qui m�a pouss� � commettre ce crime�; et pourtant, autant que ma victime, je souffrais�� (Les Chants de Maldoror).

3 � La peinture comme expression d�une lib�ration int�rieure

Comment ne pas entendre � travers les propos sur la technique de ce premier manifeste d�Artaud r�sonner les intentions balthusiennes�: ��Le th��tre ne pourra redevenir lui-m�me, c�est-�-dire constituer un moyen d�illusion vraie, qu�en fournissant au spectateur des pr�cipit�s v�ridiques de r�ves, o� son go�t du crime, ses obsessions �rotiques, sa sauvagerie, ses chim�res, son sens utopique de la vie et des choses, son cannibalisme m�me, se d�bondent, sur un plan non pas suppos� et illusoire, mais int�rieur�(soulign� par moi)�.

La rue (1933-1935) nous offre un d�filement d�automates de r�ves. Des adultes dont on ne per�oit pas le visage, des enfants hydroc�phales ou aux attitudes �rotiques laissent planer sur ce tableau un ��redoutable myst�re��, dit Artaud. Ce dernier a �crit dans sa p�riode surr�aliste un po�me �ponyme�:

��La rue sexuelle s�anime

le long des faces mal venues,

les caf�s p�piant de crimes

d�racinent les avenues.

Des mains de sexe br�lent les poches

et les ventres bouent par-dessous�;

toutes les pens�es s�entrechoquent,

et les t�tes moins que les trous��.

�

Neuf, le nombre de personnages, le chiffre parfait de la mesure dans l�espace et du relancement dans le temps (BALTHUS, Jean Leymarie, �ditions Skira). Le peintre poss�de cette science de la composition issue de la ��grande tradition de la peinture pour laquelle la toile est un espace g�om�trique � remplir�� (Artaud, article cit�). Par ailleurs, le temps semble s��tre arr�t� ou simplement suspendu. Le po�te �voquant l�atelier de Balthus de la rue de Furstenberg a �crit�: ��Il y a le balancier d�une horloge qui ne se d�cide jamais � apporter le dernier battant d�une heure��. Le peintre nous r�v�le dans ses m�moires�: ��C�est le tableau qui m�apprend � refuser la roue fr�n�tique. Lui ne court pas apr�s elle. Ce que je cherche � atteindre, c�est son secret. L�immobilité ».

Cette sensation d�immobilit�, on la ressent dans le Passage du Commerce Saint-Andr� (1952-1954).�

Au centre, un chien a remplac� le menuisier, � droite un homme de dos, le peintre lui-m�me et � gauche une vieille femme au dos vo�t�. Les personnages sont toujours au nombre de neuf, mais l��chelle, l�espacement et l�expression diff�rent enti�rement (Jean Leymarie, ouvrage cit�). Une cl�, imposante, est peinte sur la fa�ade du fonds�; dessous une fl�che indique une direction. Aucune impression �rotique n��merge de la toile. Et pourtant, la jeune fille au pull jaune qui nous regarde, perplexe, semble avoir �t� le t�moin sinon visuel du moins auditif d�un acte d�une de grande violence.

N�a-t-elle pas entendu les cris ou les g�missements de celle �tendue, lascive, au corps br�lant de La chambre (1952-1954)�?

La cl� ne serait-elle pas celle qui nous permet d�ouvrir , comme le dit Breton, cette bo�te � fonds multiples et de sonder au plus profond l��me humaine�?

Dans ce cas, n�est-ce pas la jeune fille elle-m�me qui l�ve le voile sur son inconscient demeur� jusque l� insondable, r�v�lant ainsi toute la cruaut� de son d�sir�?

Est-ce pour cette raison, enfin, que Balthus souhaitait tant que les deux tableaux figurent dans la m�me collection�?

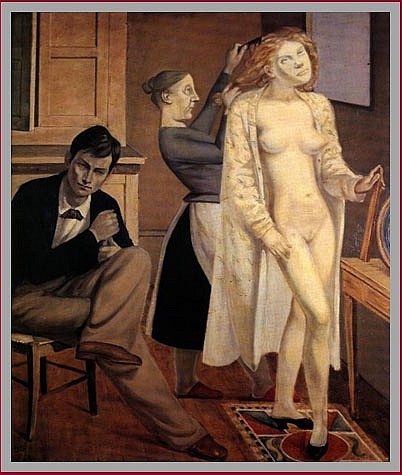

Ces obsessions �rotiques, dont parle Artaud et auxquelles le spectateur doit donner libre cours sur un plan int�rieur, Balthus les provoquent en nous d�s les premiers nus�: Alice (1933), La toilette de Cathy (1933) et surtout La le�on de guitare (1934).�

������������

������������

Dans une des lettres � Antoinette de Watteville, avec laquelle il correspondra pendant pr�s dix ans avant qu�elle ne devienne sa femme, il commente ce dernier tableau en ces termes�: ��Je pr�pare une nouvelle toile. Une toile plut�t f�roce. Dois-je oser t�en parler�? Si je ne peux pas t�en parler � toi � C�est une sc�ne �rotique. Mais comprends bien, cela n�a rien de rigolo, rien de ces petites infamies usuelles que l�on montre clandestinement en se poussant du coude. Non, je veux d�clamer au grand jour, avec sinc�rit� et �motion, tout le tragique palpitant d�un drame de la chair, proclamer � grands cris les lois in�branlables de l�instinct. Revenir ainsi au contenu passionn� d�un art. Mort aux hypocrites�! Ce tableau repr�sente une le�on de guitare, une jeune femme a donn� une le�on de guitare � une petite fille, apr�s quoi elle continue � jouer de la guitare sur la petite fille. Apr�s avoir fait vibrer les cordes de l�instrument, elle fait vibrer un corps�� (lettre du 1er d�cembre 1933).�

Balthus cite ensuite des vers extraits du po�me de Baudelaire, ��Lesbos��, qui fait partie des pi�ces condamn�es tir�es des Fleurs du mal. En lisant la quatri�me strophe, on s�aper�oit l� encore que cette sc�ne du tableau rel�ve essentiellement du fantasme �rotique, le personnage adulte symbolisant le d�sir inconscient de la jeune fille�:

�

Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses,

qui font qu�� leurs miroirs, st�rile volupt�!

Les filles aux yeux creux, de leur corps amoureuses,

Caressent les fruits m�rs de leur nubilité ».

�

Dans La toilette de Cathy, �voquant un des �pisodes des Hauts de Hurlevent d�Emily Bront�, le personnage f�minin, portrait d�Antoinette, promise alors � un diplomate, illustre parfaitement ce que dit Artaud sur la lumi�re chez le peintre�: ��On peut dire qu�il y a une couleur, une lumi�re, une luminosit� � la Balthus. Et la caract�ristique de cette luminosit� est avant tout d��tre invisible. Les objets, les corps, les visages sont phosphorescents sans que l�on puisse dire d�o� vient la lumi�re��. Heathcliff, repr�sent� sous les traits de Balthus lui-m�me, est lui r�alis� � l�aide de teintes sombres. Cathy avec la bonne qui la coiffe forme un groupe trait� comme une vision. Le jeune homme est, au fond, assis seul dans la chambre et l�on ressent toute l�amertume et le d�sespoir de vivre, cette ��mis�re crasse et noire�� dont parle Artaud qui font que la peinture de Balthus est n�e d�une profonde r�volte int�rieure et constitue une oeuvre singuli�re du XXe si�cle.

�

Andr�-Michel BERTHOUX

Envoyez vos commentaires et vos questions au r�gisseur du site. Copyright � � 1997 Lierre & Coudrier �diteur