|

Les penseurs de l'Islam

| ||

| ||

|

Illel Kieser Ibn 'l Baz | ||

| �Texte

complet � t�l�charger

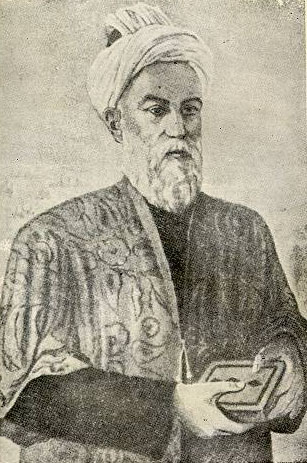

Au moment ou foisonnent les prises de position et les th�ories sur l�image, le virtuel et le r�el, il importe de rendre justice � celui qui fut le premier dans le monde � v�ritablement s�affranchir des dogmes contemporains � ceux du Christianisme iconoclaste notamment � pour fonder une philosophie qui tout en restant conforme � l�abrahamisme, attribuait cependant une vie � ce que l�on nommera bien plus tard l�Imaginaire. � travers lui, les exp�riences int�rieures de Th�r�se d�Avila ou de Hildegar de Bigen se lisent avec simplicit� et trouvent une correspondance facile dans la psychologie moderne. On doit � Avicenne la notion d�Imaginal, reprise par Henri Corbin puis, � sa suite, par Gilbert Durand et son �cole mais aussi largement exploit�e par les penseurs jungiens tels que Pierre Soli� et Michel Cazenave. Parler d�Image ou d�Imaginaire sans faire r�f�rence � Ibn Sin� reviendrait � faire appel � la Raison sans parler de Socrate ou de Descartes. � AVICENNE

� Ab�'Al� al-Hosayn Ibn Sin� � est un des plus fameux philosophes de

la pens�e Islamique.� La perspective occidentale latine r�sulte de la p�n�tration

d'une partie de l'�uvre� d'Avicenne dans

le monde m�di�val. D�s le milieu du xiie

si�cle, � Tol�de, on traduisit, avec quelques �uvre s d'Aristote, un certain

nombre de trait�s de penseurs musulmans : al-Kindi, al F�r�b�, al-Ghaz�l�

(Algazal), Avicenne. Viendront ensuite les traductions des �uvres d'Averro�s.

Si importantes que fussent ces traductions, il ne s'agissait cependant que

d'une entreprise fragmentaire par rapport � l'ensemble des �uvres d'Avicenne.

Elle s'attachait, il est vrai, � un ouvrage fondamental : la Somme qui a

pour titre le Shif� (Livre de la gu�rison de l'�me), embrassant la

logique , la physique et la m�taphysique. Aussi cela suffit-il pour d�terminer

une influence consid�rable, telle qu'il est permis de parler d'un� Avicennisme latin, m�di�val, m�me si peut

�tre il n'y eut pas de penseur chr�tien pour �tre avicennien jusqu'au bout, au

sens o� il y eut des averro�stes pour qui l'�uvre d'Averro�s s'identifiait avec

la v�rit� philosophique tout court. La doctrine d'Avicenne put s'allier avec

les forme de platonisme d�j� connues (Saint Augustin, Denys, Bo�ce, Jean Scot

Erig�ne); cependant la cassure devait se produire � la limite o� la doctrine

avicennienne fait corps avec son ang�lologie et, partant, avec sa cosmologie.[1]� Cette signification, et avec elle la vitalit� philosophique de l'avicennisme, nous devons la chercher dans l�Iran antique, c'est en effet ailleurs qu'en occident que nous pouvons en trouver les sources, � savoir en Islam oriental, dans ce monde iranien dont Avicenne �tait originaire et dans les limites duquel il passa toute sa vie. L� m�me o� nous rencontrons une tradition avicennienne persistante, les philosophes qui y ont lu Ghaz�l� n'en ont point tir� pour la philosophie les cons�quences qu'en tir�rent certains Occidentaux, un peu obs�d�s par leur comparaison avec la critique de Kant. Quant au nom d'Averro�s, il fut pratiquement ignor� en Orient; son �uvre ne put gu�re franchir les limites de l'Espagne; elle ne surv�cut m�me que gr�ce en partie � l'abri de l'�criture h�bra�que et par les traductions latines publi�es en Occident. L'averro�sme, c'est essentiellement le ph�nom�ne de l'averro�sme latin, qui se prolongea en Occident jusqu'au xviiie si�cle, et qui exer�a une influence en profondeur sur la pens�e moderne. Pour comprendre l'�uvre d'Avicenne, il importe donc de la replacer dans la perspective o� elle ne cessa de fructifier et d'inspirer de g�n�ration en g�n�ration, des commentaires le plus souvent tr�s originaux. Ce faisant, on la dissocie du complexe o� nos historiens de la philosophie la situaient comme appel�e � succomber soit devant Ghaz�l� soit devant Averro�s. IKB � Mauvezin 12/11/2000 [1] � Ce d�tail est important d�s lors que l�on con�oit toute �uvre humaine sous l�angle de sa cosmogonie. | ||

|

T�l�charger le

texte complet, 170ko � Retour vers le haut de page |