|

´┐Ż | Les gu´┐Żrisseurs des Andes |

Francisco Aliaga

´┐Ż

Francisco Aliaga, de nationalit´┐Ż p´┐Żruvienne, fut tout d´┐Żabord un folkloriste, puis directeur du D´┐Żpartement de Folklore de l´┐ŻInstitut National de Culture de Junin. Install´┐Ż en France d´┐Żs 1973, il y obtint son doctorat d´┐Żethnologie. Il fut sp´┐Żcialiste de la religion andine du P´┐Żrou. Nous consacrerons de nombreuses pages ´┐Ż son oeuvre dont bien des aspects demeurent in´┐Żdits.

´┐Ż

´┐Ż

|

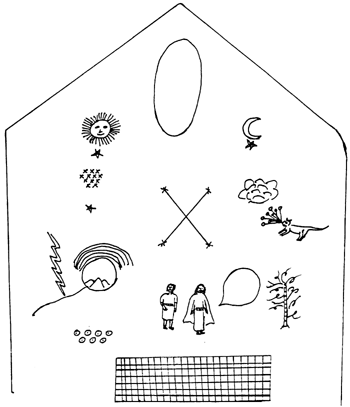

Au P´┐Żrou, les origines de la m´┐Żdecine traditionnelle sont ´┐Ż rechercher ´┐Ż une ´┐Żpoque ant´┐Żrieure ´┐Ż l´┐Żarriv´┐Że des Espagnols, dans la religion et la mythologie andines. C ´┐Żtait le pr´┐Żtre, ayant pour mission de mener ´┐Ż bien les rituels agricoles, religieux et sociaux, et jouant le r´┐Żle de m´┐Żdecin, qui ´┐Żtait le d´┐Żpositaire de cette richesse culturelle. Pour nous faire une id´┐Że de cette conception de l´┐ŻUnivers, de l´┐Ż´┐Żvolution de la vie et de l´┐Ż´┐Żnergie qui nous entourent, nous nous appuierons sur le dessin du chroniqueur indien Santa Cruz Pachacuti (1613), qui montre en partie leur carte cosmogonique. |

´┐Ż

La cosmogonie

Sur le croquis suivant se trouve repr´┐Żsent´┐Ż le Cosmos des Incas selon Santa Cruz Pachacati. Tout d´┐Żabord, on voit dans la partie centrale sup´┐Żrieure une forme ovale, qui repr´┐Żsente selon le chroniqueur ´┐Ż le commencement et la fin de toute chose ´┐Ż, plus pr´┐Żcis´┐Żment l´┐Żorigine de notre syst´┐Żme solaire, lequel reviendra ´┐Ż son ´┐Żtat origine ´┐Ż Big Bang ´┐Ż (a) apr´┐Żs ´┐Żtre arriv´┐Ż ´┐Ż sa fin. Cette forme ovale se d´┐Żcompose en trois parties :

La premi´┐Żre, Tonapa Wiracocha, repr´┐Żsente l´┐Ż´┐Żl´┐Żment masculin, chaud, f´┐Żcondateur.

La deuxi´┐Żme, Pacha Yachachi Wiracocha, repr´┐Żsente l´┐Ż´┐Żl´┐Żment f´┐Żminin, telle la terre, froide, et qui donne la vie.

Enfin Ticci Wiracocha repr´┐Żsente l´┐Ż´┐Żnergie, ´┐Żl´┐Żment sans lequel la terre serait un d´┐Żsert sans vie.

´┐Ż

Pour qu´┐Żil y ait une dynamique d´┐Ż´┐Żvolution dans notre plan´┐Żte, l´┐Żexistence de ces trois ´┐Żl´┐Żments compl´┐Żmentaires, m´┐Żle, femelle et ´┐Żnergie, est indispensable. Des deux c´┐Żt´┐Żs de cette forme centrale, on voit le soleil (b), m´┐Żle, la forme ovale, ´┐Żnergie, et la lune (c), femelle. Sans entrer dans les d´┐Żtails et suivant l´┐Żordre des formes du c´┐Żt´┐Ż du soleil, on peut dire qu´┐Żelles font partie de l´┐Ż´┐Żl´┐Żment masculin, repr´┐Żsentant, en ce qui concerne les saisons, le printemps et l´┐Ż´┐Żt´┐Ż, alors que les formes du c´┐Żt´┐Ż de la lune sont les ´┐Żl´┐Żments f´┐Żminins, tout comme l´┐Żautomne et l´┐Żhiver. La partie centrale de cette carte cosmique est la zone d´┐Ż´┐Żnergie o´┐Ż s´┐Żunissent les ´┐Żl´┐Żments m´┐Żle et femelle qui engendrent la procr´┐Żation et l´┐Żabondance. Nous pouvons voir la circulation de l´┐Ż´┐Żnergie sur le croquis suivant. Il est int´┐Żressant de remarquer que cette ´┐Żnergie ´┐Żvolue en circuit ferm´┐Ż.

La sph´┐Żre terrestre (d) du c´┐Żt´┐Ż du soleil, appel´┐Że Pacha Mama (M´┐Żre Plan´┐Żte), ´┐Ż l´┐Żint´┐Żrieur de laquelle on aper´┐Żoit trois montagnes repr´┐Żsentent ´┐Żgalement les trois ´┐Żl´┐Żments vitaux. Du c´┐Żt´┐Ż gauche de la sph´┐Żre, ce qui para´┐Żt ´┐Żtre une esp´┐Żce de serpent est en r´┐Żalit´┐Ż la foudre (e), qui tombe sous forme de pluie et cr´┐Że une rivi´┐Żre qui fertilisera la terre et donnera la vie. Bans la partie basse, on voit un rectangle quadrill´┐Ż (f) qui repr´┐Żsente des terres, lieu de reproduction des v´┐Żg´┐Żtaux. A partir de notre analyse de cette carte cosmique, nous pouvons constater que le syst´┐Żme solaire et la terre ont le m´┐Żme principe, puisqu´┐Żils ont leur origine dans l´┐Żunion des ´┐Żl´┐Żments froid-chaud ou f´┐Żminin-masculin. Pour l´┐Żindig´┐Żne, l´┐ŻUnivers est le reflet de son image et vice-versa. Selon cette conception, l´┐Żinfiniment grand, comme les ph´┐Żnom´┐Żnes atmosph´┐Żriques et les accidents g´┐Żographiques, est source d´┐Ż´┐Żnergie. En particulier, les montagnes sont peupl´┐Żes de ph´┐Żnom´┐Żnes qui ´┐Żchappent ´┐Ż l´┐Żentendement, auxquels on donne un nom et que l´┐Żon identifie ´┐Ż une divinit´┐Ż. Pour qu´┐Żil existe une harmonie avec l´┐Żhomme, celui-ci assure, ´┐Ż travers les rites et les sacrifices, le bon fonctionnement de la r´┐Żciprocit´┐Ż entre le monde d´┐Żen haut et le monde d´┐Żici. De m´┐Żme, il doit exister une compl´┐Żmentarit´┐Ż au niveau de l´┐Żagriculture entre l´┐Żhomme et ses anc´┐Żtres (monde d´┐Żen bas), auxquels on offre les meilleures graines de la r´┐Żcolte pour assurer la germination des plantes.

Avec ces rites et sacrifices, nous pouvons remarquer une fois de plus que l´┐Żhomme des Andes attire l´┐Ż´┐Żnergie de l´┐Żespace et l´┐Żeau des pluies qui fertilisent la terre (mati´┐Żre). Par ce processus, il unit le monde d´┐Żen haut et le monde d´┐Żen bas dans le monde d´┐Żici. En ce qui concerne les maladies, on peut dire qu´┐Żelles sont provoqu´┐Żes par la rupture de la r´┐Żciprocit´┐Ż entre le mat´┐Żriel et le spirituel.

Les maladies

Pour le gu´┐Żrisseur, les maladies se divisent en trois cat´┐Żgories : les maladies envoy´┐Żes par Dieu, celles dont l´┐Żhomme est responsable et les affections surnaturelles appel´┐Żes ´┐Ż atteintes ´┐Ż. Les maladies envoy´┐Żes par le Dieu chr´┐Żtien sont organiques ; celles caus´┐Żes par l´┐Żhomme, appel´┐Żes ´┐Ż maux ´┐Ż, sont dues aux jalousies, haines, sorcelleries. Enfin, il y a les affections spirituelles, appel´┐Żes ´┐Ż atteintes ´┐Ż, comme la ´┐Ż maladie de la terre ´┐Ż. On attrape ce mal en passant ou en dormant dans un lieu ´┐Ż malsain ´┐Ż, au bord d´┐Żune lagune, de ruines arch´┐Żologiques (anc´┐Żtres) ou de cimeti´┐Żres, charg´┐Żs d´┐Ż´┐Żnergies n´┐Żgatives.

Les sympt´┐Żmes seront diff´┐Żrents selon les lieux et seul le gu´┐Żrisseur (pongo) pourra soigner les maux provoqu´┐Żs par les entit´┐Żs tut´┐Żlaires. Pour les m´┐Żdecins de la ville, ces sympt´┐Żmes sont des maladies psychosomatiques ´┐Ż surmenage, d´┐Żpression nerveuse, m´┐Żlancolie, d´┐Żlires, etc. ´┐Ż m´┐Żme si le patient est un paysan andin qui ne subit en rien les pressions de la soci´┐Żt´┐Ż industrialis´┐Że : horaires ´┐Ż respecter, besoins particuliers de la vie citadine, etc. Le paysan prend son temps hormis lors des r´┐Żcoltes pendant lesquelles son travail s´┐Żintensifie, mais en contrepartie il en profite pour bien manger et danser, en f´┐Żtant l´┐Ż´┐Żv´┐Żnement en communaut´┐Ż. Cela d´┐Żmontre bien que la vie ´┐Ż la campagne est beaucoup plus tranquille. ´┐Ż ce sujet, la m´┐Żdecine officielle (occidentale) est divis´┐Że. Certains m´┐Żconnaissent totalement l´┐Żefficacit´┐Ż de la m´┐Żdecine traditionnelle et la combattent, alors que d´┐Żautres essayent d´┐Żen tenir compte en faisant une analyse critique d´┐Żun point de vue psycho-historique et anthropologique, cherchant des r´┐Żf´┐Żrences dans la mythologie andine.

Le gu´┐Żrisseur

Le pr´┐Żtre de l´┐Żancienne religion andine subsiste toujours gr´┐Żce ´┐Ż la tradition orale, et l´┐Żactuel gu´┐Żrisseur des Andes est le d´┐Żpositaire des racines culturelles. Les pratiques du ´┐Ż pongo ´┐Ż trouvent leur origine dans la religion et les mythes qui font partie de l´┐Żhistoire de cette soci´┐Żt´┐Ż, ´┐Ż laquelle il manquait une ´┐Żcriture compr´┐Żhensible pour les Espagnols. Comme ses pr´┐Żd´┐Żcesseurs, le gu´┐Żrisseur de l´┐Ż´┐Żpoque actuelle continue de pratiquer les rituels agricoles, religieux et sociaux. Le ´┐Ż pongo ´┐Ż sert d´┐Żinterm´┐Żdiaire entre les habitants de la r´┐Żgion et la divinit´┐Ż du monde d´┐Żen haut (Wamani) ainsi que ceux du monde d´┐Żen bas (les anc´┐Żtres). En analysant la technique du gu´┐Żrisseur d´┐Żun point de vue objectif, nous pouvons dire qu´┐Żelle se compose de trois aspects : religieux, magique et magn´┐Żtique. G´┐Żn´┐Żralement, il effectue les gu´┐Żrisons au pied d´┐Żune colline ou d´┐Żune montagne, lieu habit´┐Ż par la divinit´┐Ż tut´┐Żlaire de la r´┐Żgion. Le gu´┐Żrisseur, au niveau religieux, offre ´┐Ż la divinit´┐Ż de la montagne (Wamani) les offrandes acquises par le patient, avec lesquelles il pr´┐Żpare un autel (table) ainsi nomm´┐Ż car on croit que la divinit´┐Ż se nourrit du parfum r´┐Żpandu par la nourriture et les boissons. C´┐Żest aussi un moyen de mettre en pratique la r´┐Żciprocit´┐Ż entre le malade et la divinit´┐Ż que le ´┐Ż pongo ´┐Ż interroge pour conna´┐Żtre la th´┐Żrapie ´┐Ż appliquer. Il re´┐Żoit la r´┐Żponse ´┐Ż travers l´┐Ż´┐Żcho. En ce qui concerne l´┐Żaspect magique de la gu´┐Żrison, on peut constater, d´┐Żune fa´┐Żon symbolique, que le patient est persuad´┐Ż que ses offrandes ´┐Ż la divinit´┐Ż sont partie int´┐Żgrante de sa personne et de la nature, et que les ´┐Żl´┐Żments sont sacrifi´┐Żs sur le lieu m´┐Żme. On peut dire que symboliquement il existe une communication ´┐Żtroite entre la divinit´┐Ż et le malade. Pour ce qui est du magn´┐Żtisme, on peut prendre pour exemple les manipulations du gu´┐Żrisseur, l´┐Żimposition des mains au moment o´┐Ż l´┐Żon fait passer un oeuf et un cochon d´┐ŻInde sur le corps du patient.

Le sorcier ou ´┐Ż pongo ´┐Ż, lorsqu´┐Żil dresse la table (rituel au cours duquel il dispose les offrandes consacr´┐Żes au Wamani), prend quelques petits verres d´┐Żalcool de canne ´┐Ż sucre et m´┐Żche une poign´┐Że de coca. Pendant la dur´┐Że de la c´┐Żr´┐Żmonie (de 15 ´┐Ż 30 minutes), le gu´┐Żrisseur se concentre et l´┐Żon peut remarquer que sa voix change de ton. Lorsque commence le rituel o´┐Ż il consulte la divinit´┐Ż de la montagne, le ´┐Ż pongo ´┐Ż entre dans une sorte de transe et l´┐Żon peut dire qu´┐Ż´┐Ż partir de ce moment-l´┐Ż il perd contact avec le monde qui l´┐Żentoure : son regard se perd dans le vague, ses mouvements deviennent automatiques. Lorsqu´┐Żil est n´┐Żcessaire d´┐Żentamer un dialogue avec le patient, il revient ´┐Ż l´┐Ż´┐Żtat de veille, et lorsqu´┐Żil poursuit le rituel, il retombe dans une sorte d´┐Ż´┐Żtat second. Le ´┐Ż pongo ´┐Ż passe d´┐Żun ´┐Żtat ´┐Ż l´┐Żautre sans aucune difficult´┐Ż.

G´┐Żn´┐Żralement, il est accompagn´┐Ż par une personne charg´┐Że de r´┐Żp´┐Żter les r´┐Żponses faites en ´┐Ż quechua ´┐Ż et traduites par elle en espagnol car de nombreux ´┐Ż clients ´┐Ż qui viennent de la capitale ne comprennent pas la langue indienne. Il a pu ´┐Żtre v´┐Żrifi´┐Ż que dans son ´┐Żtat le gu´┐Żrisseur n´┐Żest pas en mesure de se souvenir de ce qui se passe pendant la s´┐Żance ni m´┐Żme des r´┐Żponses qui sont donn´┐Żes ´┐Ż son patient. Ni le gu´┐Żrisseur ni les patients ne prennent de drogue, sauf de l´┐Żalcool de canne ´┐Ż sucre et des feuilles de coca (dont la consommation, lorsque les paysans travaillent dans les champs, est sup´┐Żrieure ´┐Ż celle du rituel). Ceci nous am´┐Żne ´┐Ż penser que l´┐Żaltitude joue dans ce cas un r´┐Żle tr´┐Żs important. Le glacier o´┐Ż se d´┐Żroule le rituel se situe ´┐Ż environ 4 200 m´┐Żtres et le manque d´┐Żoxyg´┐Żne peut ´┐Żtre une des causes qui favorisent l´┐Żentr´┐Że en transe. Certains patients perdent ´┐Żgalement connaissance, d´┐Żautres se mettent ´┐Ż parler de fa´┐Żon d´┐Żsordonn´┐Że. Ce qui est une fa´┐Żon de dialoguer avec la divinit´┐Ż de la montagne.

La th´┐Żrapie

Nous allons ´┐Żtudier maintenant le cas d´┐Żune habitante de Lima qui a eu une forte d´┐Żpression en apprenant par hasard que son mari avait une ma´┐Żtresse avec laquelle il avait eu un enfant. En rentrant chez elle, elle fit une crise de nerfs et quand elle arrivait en apparence ´┐Ż se calmer, elle se mettait ´┐Ż pleurer dans un coin. Elle d´┐Żcida de se s´┐Żparer de son mari mais quand elle voulut en venir au fait, elle s´┐Żaper´┐Żut qu´┐Żelle n´┐Żavait pas les moyens de subvenir ´┐Ż ses besoins, pas d´┐Żendroit o´┐Ż aller et, comme si cela ne suffisait pas, c´┐Żest alors qu´┐Żelle prit conscience qu´┐Żelle avait d´┐Żj´┐Ż cinquante ans. De plus, elle ne voulait pas que sa famille soit au courant de son infortune. Petit ´┐Ż petit, elle se renferma sur elle-m´┐Żme, refusant de parler ´┐Ż ses enfants, pleurant continuellement ou soupirant sans cesse.

Un an plus tard, son ´┐Żtat de sant´┐Ż ne s´┐Żam´┐Żliorait pas. Malgr´┐Ż les traitement m´┐Żdicaux, son cas empirait, provoquant des acc´┐Żs de violence. Elle fut donc intern´┐Że ´┐Ż deux reprises dans un h´┐Żpital psychiatrique, et quand elle rentrait chez elle, elle tombait en ´┐Żtat de l´┐Żthargie m´┐Żlancolique. L´┐Żann´┐Że suivante, il n´┐Ży avait toujours aucune am´┐Żlioration. De plus elle souffrait de tremblements dus aux ´┐Żlectrochocs et aux tranquillisants. Un jour un ami de la famille arriva de la montagne. Il lui conseilla de consulter un gu´┐Żrisseur qu´┐Żil connaissait pour ses gu´┐Żrisons de maladies d´┐Żlicates. Mais les membres de cette famille se trouv´┐Żrent confront´┐Żs aux inhibitions et tabous de la religion catholique parce que, pour eux, le gu´┐Żrisseur ´┐Żtait un sorcier qui pratiquait des rites d´┐Żmoniaques. Ayant vaincu leurs probl´┐Żmes de conscience, ils d´┐Żcid´┐Żrent de se rendre ´┐Ż la montagne pour rencontrer le gu´┐Żrisseur.

L´┐Żhomme leur demanda d´┐Żapporter une tenue de lingerie neuve, six oeillets rouges et six blancs, du vin doux et du vin blanc, une bouteille d´┐Żanisette, trois pommes rouges, de la jora, pr´┐Żparation ´┐Ż base de ma´┐Żs pour faire la chicha (bi´┐Żre), du sucre blanc, un ´┐Żuf frais, un cochon d´┐ŻInde noir, des sucreries, des biscuits en forme de petits animaux, de l´┐Żalcool de canne, des feuilles de coca et des cigarettes. Au jour d´┐Żcid´┐Ż par le ´┐Ż pongo ´┐Ż, il les emmena au pied d´┐Żun r´┐Żcif montagneux qui se trouvait ´┐Ż environ 4 500 m´┐Żtres. Cette montagne ´┐Żtait le mont tut´┐Żlaire de la r´┐Żgion dans laquelle r´┐Żsidait la divinit´┐Ż Wamani.

Avec l´┐Żensemble des ´┐Żl´┐Żments apport´┐Żs par la patiente, il dressa un autel ou une table d´┐Żoffrandes et il expliqua ´┐Ż la malade qu´┐Żil effectuerait un rite pour modifier son sort. Le gu´┐Żrisseur invita les patients et les accompagnateurs ´┐Ż s´┐Żasseoir en demi-cercle face ´┐Ż lui et ils commenc´┐Żrent le rite. La dame dont on s´┐Żoccupa en premier, distribua une poign´┐Że de coca ´┐Ż chaque personne, et un quart d´┐Żheure plus tard ils burent un verre d´┐Ż´┐Żalcool de canne. Tous les malades parlaient de leurs maux respectifs. C´┐Ż´┐Żtait une esp´┐Żce de communion, renforc´┐Że par l´┐Żeffet de la coca, des cigarettes et de l´┐Żalcool. Une demi-heure plus tard, le ´┐Ż pongo ´┐Ż prit la femme par la main et la fit s´┐Żagenouiller ´┐Ż c´┐Żt´┐Ż du petit autel. Ensuite il demanda la permission au Wamani, l´┐Żinterrogeant pour savoir s´┐Żil ne voyait aucun inconv´┐Żnient ´┐Ż ce qu´┐Żil soigne la malade.

Apr´┐Żs un moment de questions et r´┐Żponses, le ´┐Ż pongo ´┐Ż entreprit la gu´┐Żrison. D´┐Żabord il lui appliqua l´┐Ż´┐Żuf sur le corps entier, particuli´┐Żrement sur la t´┐Żte, en finissant par les pieds. Ensuite il fit une pause, cracha le coca qu´┐Żil avait dans la bouche, en reprit une autre poign´┐Że et un quart d´┐Żheure plus tard environ, le rite recommen´┐Ża. Cette fois-ci il passa le cochon d´┐ŻInde sur tout le corps et ´┐Ż la fin de cette manipulation, il y eut une autre pause.

Plus tard commen´┐Ża le paiement appel´┐Ż ´┐Żgalement ´┐Ż anguso ´┐Ż,. qui consiste ´┐Ż r´┐Żpandre les vins et le sucre vers d´┐Żautres montagnes, d´┐Żautres r´┐Żgions, en l´┐Żoccurrence celle de Lima appel´┐Że San Cristobal. Puis le gu´┐Żrisseur fit quelques pas sur la lingerie qu´┐Żil avait plac´┐Że d´┐Żun c´┐Żt´┐Ż de l´┐Żautel, r´┐Żcita quelques pri´┐Żres, pla´┐Ża deux ´┐Żillets blancs sur le linge, le fouetta avec une botte de rue et ordonna ´┐Ż 1a femme de changer de lingerie. ´┐Ż quelques d´┐Żtails pr´┐Żs, c´┐Żest ainsi que se conclut la c´┐Żr´┐Żmonie. Le lendemain, la malade avait chang´┐Ż du tout au tout. Elle se sentait en pleine forme, ´┐Żtait de bonne humeur, et un second rite suffit ´┐Ż sa gu´┐Żrison totale.

L´┐Ż´┐Żquilibre des trois mondes

A partir de la gravure de Santa Cruz Pachacuti, nous pouvons voir que l´┐Żapparition du cosmos a ´┐Żt´┐Ż due ´┐Ż l´┐Żunion de deux ´┐Żl´┐Żments, le chaud et le froid, qui ont engendr´┐Ż l´┐Ż´┐Żnergie, troisi´┐Żme ´┐Żl´┐Żment qui fonde notre syst´┐Żme solaire. Si nous consid´┐Żrons la gravure repr´┐Żsentant notre plan´┐Żte, le soleil et la lune cr´┐Żent l´┐Ż´┐Żnergie sur la terre. Ils s´┐Żidentifient aux ´┐Żl´┐Żments masculin/f´┐Żminin, chaud/froid, jour/nuit. En ce qui concerne les saisons, le printemps et l´┐Ż´┐Żt´┐Ż se situent du c´┐Żt´┐Ż du soleil et l´┐Żautomne et l´┐Żhiver, du c´┐Żt´┐Ż de la lune. L´┐Żunion de l´┐Ż´┐Żt´┐Ż et de l´┐Żautomne (chaud/froid) ainsi que celle de l´┐Żhiver et du printemps (froid/chaud), temp´┐Żratures oppos´┐Żes et compl´┐Żmentaires, font na´┐Żtre l´┐Ż´┐Żnergie qui rend possible la fertilisation de la terre. Quant aux maladies, elles peuvent ´┐Żtre dues aux changements de temp´┐Żrature, d´┐Żo´┐Ż le soin extr´┐Żme apport´┐Ż aux herbes qui sont appliqu´┐Żes lors des traitements. D´┐Żabord est d´┐Żtermin´┐Ż le genre de maladie en fonction de sa cause : si c´┐Żest le froid qui a provoqu´┐Ż le mal, le patient se verra ordonner des herbes ´┐Ż chaudes ´┐Ż, et dans le cas contraire, des herbes ´┐Ż froides ´┐Ż. On diff´┐Żrencie aussi les herbes masculines et f´┐Żminines. Tous ces traitements sont valables lorsque l´┐Żon a affaire ´┐Ż des maladies organiques mais lorsqu´┐Żil s´┐Żagit de maladies ´┐Ż engendr´┐Żes par la sorcellerie ´┐Ż, la gu´┐Żrison se fait au pied du glacier.

Le gu´┐Żrisseur a pour r´┐Żle de cr´┐Żer l´┐Żharmonie entre le ´┐Ż monde d´┐Żen haut ´┐Ż et le ´┐Ż monde d´┐Żen bas ´┐Ż pour les relier au ´┐Ż monde d´┐Żici ´┐Ż (´┐Ż la surface de la terre). Par le biais de ce rituel l´┐ŻIndien suit le fil conducteur qui unit l´┐Żhomme ´┐Ż un monde magico-religieux et lui permet des ´┐Żchanges entre le monde naturel et le monde surnaturel, la conscience et l´┐Żinconscient, domaines compl´┐Żmentaires indissolubles. Par cons´┐Żquent, la th´┐Żrapie indig´┐Żne conserve l´┐Ż´┐Żquilibre des trois mondes et des ´┐Żl´┐Żments qui les constituent.

Envoyez vos commentaires et vos questions au r´┐Żgisseur du site. Copyright ´┐Ż ´┐Ż 1997 Lierre & Coudrier ´┐Żditeur