|

Danse┬áet espace de l'image Tous droits r´┐Żserv´┐Żs ´┐Ż Lierre et Coudrier ´┐Żditeur |

Introduction ´┐Ż Cadre th´┐Żorique

1.1. Imagoth´┐Żrapie et danse ´┐Ż placement selon un axe anthropologique. De la danseuse ´┐Ż la chor´┐Żgraphe

C'est dans le courant de ce qu'on nomme commun´┐Żment la danse contemporaine ´┐Ż et il faut se pencher sur la difficult´┐Ż d'en d´┐Żfinir vraiment les contours ! ´┐Ż que je me suis en grande partie form´┐Że, que je danse et que j'enseigne jusqu'´┐Ż pr´┐Żsent.

De l'int´┐Żrieur de ce "courant", je me propose d'´┐Żnoncer quelques constats et questionnements sur les notions de base et les approches qui le caract´┐Żrise, tentant par l´┐Ż m´┐Żme de prendre une distance. Confrontations, ´┐Żchanges et remises en question, sont intrins´┐Żques ´┐Ż la d´┐Żmarche de recherche dans laquelle d´┐Żsirent s'inscrire la plupart des danseurs contemporains. Parall´┐Żlement, les critiques qui sont adress´┐Żes ´┐Ż la danse contemporaine permettent ´┐Żgalement de mettre en vis ´┐Ż vis des opinions contradictoires ; elles commandent de nous int´┐Żresser ´┐Ż ce qui nous motive encore ainsi qu'´┐Ż l'histoire et aux fondements de nos pratiques et th´┐Żories.

Le travail sur les images int´┐Żrieures, tel qu'il est envisag´┐Ż dans l'Imagoth´┐Żrapie ´┐Ż et que j'ai commenc´┐Ż ´┐Ż introduire largement dans l´┐Żexercice de ma profession - m´┐Żouvre des perspectives sur plusieurs plans. Cela m'aide notamment ´┐Ż esquisser ce qui pourrait se d´┐Żvelopper comme v´┐Żritable projet d'une pratique originale de la danse et de son enseignement dans un cadre et une coh´┐Żrence th´┐Żorique.

O´┐Ż rep´┐Żre-t-on les "images" ´┐Ż l´┐Ż´┐Żuvre dans la danse ?

Et comment sont-elles utilis´┐Żes ? Quels sont les points d´┐Żimpact et la pertinence de l´┐ŻImagoth´┐Żrapie introduite dans ce cadre ?... Au travers de t´┐Żmoignages, entretiens et ´┐Żcrits, et d´┐Żobservations personnelles, j´┐Żaborderai ces questions, apr´┐Żs avoir donn´┐Ż quelques rep´┐Żres sur le paysage actuel de la danse, ainsi que sur l´┐Żint´┐Żr´┐Żt que mon parcours m´┐Ża amen´┐Że ´┐Ż porter ´┐Ż l´┐ŻImagoth´┐Żrapie. Ces ´┐Żl´┐Żments autoriseront des rapprochements imm´┐Żdiats entre la danse et l'Imagoth´┐Żrapie, cette derni´┐Żre offrant d'embl´┐Że des enrichissements ´┐Ż la danse.

L´┐Żgitimit´┐Ż d'un axe anthropologique...

´┐Ż la fois art et science, l'anthropologie ne cesse d'´┐Żtre un lieu d'articulation de domaines apparemment ´┐Żloign´┐Żs ou oppos´┐Żs. Mon parcours "professionnel" en danse n'a d´┐Żbut´┐Ż qu'apr´┐Żs un cursus universitaire en psychologie puis en psychomotricit´┐Ż - C'est´┐Ż un fait remarquable parmi les danseurs contemporains : nombreux sont ceux qui ont commenc´┐Ż "tard", en aval d'autres professions ou ´┐Żtudes, et ceux qui cherchent ´┐Ż poursuivre dans plusieurs secteurs d'activit´┐Żs. Cela leur vaut assez souvent quelque m´┐Żpris de la part des artistes plus "classiques", car bien s´┐Żr cela montre un certain "dilettantisme" (cf. citation un peu plus haut !) et des carences techniques certaines ! Nous sommes loin des civilisations dans lesquelles l'acteur ou le danseur a le droit de vieillir, o´┐Ż "l'on accompagne ce vieillissement sur la sc´┐Żne comme on soutient les arbres dans le jardin"[1] -.

L'anthropologie m'offre donc, bien que je n'en mesure pas encore la port´┐Że exacte, un outil consid´┐Żrable pour relier diff´┐Żrents centres d'int´┐Żr´┐Żt, mais aussi pour appr´┐Żhender la r´┐Żalit´┐Ż et les milieux dans lesquels j'´┐Żvolue sous des angles plus diversifi´┐Żs et plus critiques. C'est ´┐Ż se d´┐Żmarquer de certaines impasses rencontr´┐Żes dans des domaines trop sp´┐Żcialis´┐Żs que l'on a envie de s'attacher aujourd'hui, compte tenu du sentiment que l'´┐Żtre humain y est constamment´┐Ż rogn´┐Ż d'une dimension de lui-m´┐Żme.´┐Ż

Progressivement d´┐Żfinie comme "science de l'homme dans ses variations culturelles"[2], l'anthropologie est aussi "un certain regard, une certaine mise en perspective"[3], l'´┐Żtude de "l'homme tout entier". ´┐Żtude de "tout ce qui constitue une soci´┐Żt´┐Ż : ses modes de production ´┐Żconomique, ses techniques, son organisation politique et juridique, ses syst´┐Żmes de parent´┐Ż, ses syst´┐Żmes de connaissance, ses croyances religieuses, sa langue, sa psychologie, ses cr´┐Żations artistiques."[4].

A l'homme diss´┐Żqu´┐Ż et ´┐Żtudi´┐Ż en tranches par les multiples sciences de tous ordres, se substitue un ´┐Żtre humain restitu´┐Ż en permanence dans sa globalit´┐Ż, dans un contexte social, culturel et historique. Science de la diversit´┐Ż et des interactions, diversit´┐Ż des cultures, diversit´┐Ż des groupes ´┐Ż l'int´┐Żrieur d'une m´┐Żme soci´┐Żt´┐Ż... ´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż

S'int´┐Żressant en priorit´┐Ż ´┐Ż une observation directe de son quotidien, dans un tissu social o´┐Ż il est personnellement impliqu´┐Ż, l'anthropologue exerce son ´┐Żtude au sein de la soci´┐Żt´┐Ż dans laquelle il ´┐Żvolue, tout en essayant de garder un esprit critique.

On ne peut plus concern´┐Ż par les agitations de l'´┐Żme des individus, il est tenu de les r´┐Żf´┐Żrer aux ´┐Żv´┐Żnements collectifs concomitants, d´┐Żcal´┐Żs ou similaires. Op´┐Żration d´┐Żlicate stipulant un soigneux aller-retour entre un singulier et un pluriel, aller-retour qui d´┐Żvoile corr´┐Żlations, r´┐Żciprocit´┐Żs ou analogies.

L'introduction d'un espace de distanciation et de comparaison sp´┐Żcifie le regard de l'amateur de ph´┐Żnom´┐Żnes : l'anthropologue... !

Celui-ci s'interdit les pr´┐Żjug´┐Żs et les interpr´┐Żtations, il pr´┐Żf´┐Żre scruter attentivement les manifestations de sa culture en vis-´┐Ż-vis d'autres cultures ; il s'applique ainsi ´┐Ż d´┐Żgager les particularit´┐Żs ou les ressemblances, comprises et int´┐Żgr´┐Żes dans l'optique d'une finalit´┐Ż (vers o´┐Ż tend tel comportement, quels sont ses qualit´┐Żs et d'o´┐Ż provient son origine, plut´┐Żt que comment).

Cette prise en compte d'une connaissance acquise par une mise en perspective et un d´┐Żpaysement suppose d'interroger "le point de vue de l'autre"... qui ne se prive pas de chambarder les certitudes et de remettre en question les a priori. Sans chercher ´┐Ż dissimuler ses impressions ou ses sentiments, l'anthropologue doit avoir le courage de revisiter ses positions premi´┐Żres, car c'est ´┐Żgalement par une introspection aussi honn´┐Żte que possible, incontournable et en dialogue avec les faits, qu'il pourra pr´┐Żtendre ´┐Ż quelques conclusions. D'autant que "la r´┐Żflexion anthropologique ne saurait faire l'´┐Żconomie du concept d'inconscient, qui a ´┐Żt´┐Ż forg´┐Ż dans le creuset du discours psychanalytique, mais dont ce discours n'a pas le monopole."[5]

En ce sens, l'anthropologie envisageant "l'homme dans sa diversit´┐Ż", ouvre ´┐Ż "l'´┐Żtude de l'homme dans toutes les soci´┐Żt´┐Żs, sous toutes les latitudes, dans tous ses ´┐Żtats et ´┐Ż toutes les ´┐Żpoques." [6]

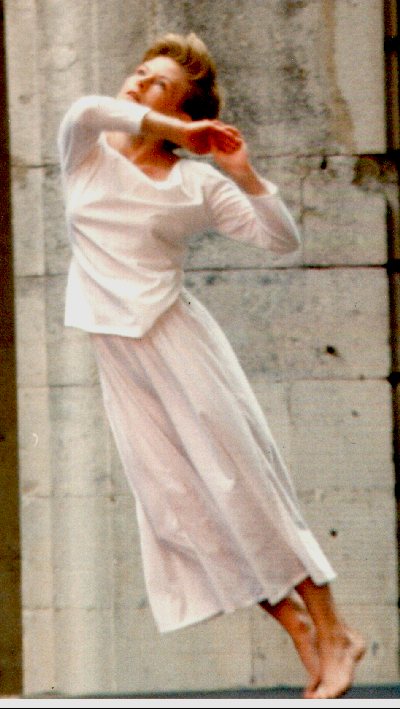

La danse donne parfois ´┐Ż contempler certaines visions escarp´┐Żes des tableaux ordinaires de la vie...

Ainsi, si les danses d'aujourd'hui sont le fruit de multiples m´┐Żtissages et laissent transpara´┐Żtre quelques reflets de l'´┐Żtat du monde, si de nouveaux langages du mouvement semblent voir le jour, il n'en demeure pas moins que nous restons souvent accroch´┐Żs ´┐Ż nombre de codes esth´┐Żtiques, de clich´┐Żs m´┐Żme, qui continuent de figer ´┐Ż la fois l'expression et les institutions, en Europe du moins. La danse, en France particuli´┐Żrement, reste entach´┐Że du label "divertissement futile", confin´┐Że dans le cadre des loisirs r´┐Żserv´┐Żs ´┐Ż une classe sociale soit restreinte, soit consid´┐Żr´┐Że comme une ´┐Żlite.

D'autres cultures ont une position bien divergente et justifient des comparaisons, dans les traditions africaines et chinoises par exemple.

L'ouverture ´┐Ż ces points de vue distincts et le d´┐Żcentrement qu'ils imposent, peuvent´┐Ż soutenir et appuyer une r´┐Żflexion sur les modes de pens´┐Że et d'´┐Żcriture op´┐Żrants, mais surtout valid´┐Żs dans notre culture... et sur l'alternative d'en envisager d'autres, compl´┐Żmentaires, diversifi´┐Żs et moins r´┐Żducteurs. Car s´┐Żil est souvent reproch´┐Ż aux danseurs de ne parler qu´┐Żavec le corps et de ne pas savoir utiliser la parole ou l´┐Ż´┐Żcrit pour exprimer leur pens´┐Że, cela suppose que l´┐Żon persiste, au moins dans certaines sph´┐Żres de notre monde occidental, ´┐Ż ne valoriser qu´┐Żune seule forme de pens´┐Że - analytique et lin´┐Żaire.

Or, le fil conducteur ou narratif du chor´┐Żgraphe est plus proche du "sc´┐Żnario" po´┐Żtique ou pictural, parfois cin´┐Żmatographique, et para´┐Żt souvent, de prime abord, incoh´┐Żrent ou en tout cas sans lin´┐Żarit´┐Ż ´┐Ż┬áqui fait sens┬á´┐Ż ! Le syst´┐Żme de pens´┐Że qui lui est aff´┐Żrent semble proc´┐Żder plus par contigu´┐Żt´┐Żs, continuit´┐Żs parall´┐Żles, ruptures apparentes, ou superpositions, touches... que par raisonnements cart´┐Żsiens. N'est-ce pas li´┐Ż au caract´┐Żre sp´┐Żcifique de "l'imagination du mouvement" (emprunt ´┐Ż G. Bachelard┬á!) dans son d´┐Żroulement et dans ses processus d´┐Żexpression ?

Intuitivement, on peut rep´┐Żrer les analogies entre des aspects de la composition chor´┐Żgraphique et l´┐Żorganisation de r´┐Żseaux d´┐Żimages qui affleurent ? Mais comment cela se d´┐Żveloppe-t-il et o´┐Ż se situent les blocages ´┐Żventuels ?

´┐Ż l'´┐Żcoute de ses intuitions et dans son effort d'enqu´┐Żte minutieuse, l'anthropologue chemine donc sur une fronti´┐Żre de tensions, pris entre "l'universalit´┐Ż et les diff´┐Żrences", la compr´┐Żhension par "le dedans" et la compr´┐Żhension par "le dehors", le point de vue du m´┐Żme et le point de vue des autres... "[7].

´┐ŻJe dirais que cet emplacement, en soi, n'est pas pour d´┐Żplaire au danseur, funambule suspendu sur ces zones limites et fronti´┐Żres entre le dedans et le dehors, entre la d´┐Żcouverte de soi et la confrontation au regard de l'autre. Ce n'est pas pour d´┐Żplaire non plus ´┐Ż qui s'int´┐Żresse ´┐Ż la psychologie... La notion d'expression est ici un point crucial...

Il n'est pas exclu de penser que toute forme d'art peut s'inscrire dans une d´┐Żmarche anthropologique : l'art ne se situe pas forc´┐Żment dans ce qui est actuellement reconnu comme l'Art, qui bien souvent proc´┐Żde d'une mani´┐Żre d'´┐Żliminer de son domaine tout ce qui lui est ´┐Żtranger.

Cet art qu'est l'anthropologie... contribue ´┐Ż accro´┐Żtre une "observation impliquante" et une pens´┐Że personnelle, qui astreint la citoyenne que je suis, ´┐Ż ´┐Żlargir son champ de vision et ´┐Ż s'aventurer hors d'un milieu quelque peu herm´┐Żtique ou intimiste, tout en lui imposant la rigueur. Les instruments d'investigation et la m´┐Żthodologie en sont utilisables quel que soit le m´┐Żtier et son lieu d'exercice, et cela pr´┐Żsume aussi que nous cessions de r´┐Żagir par "clans" : les artistes de leur c´┐Żt´┐Ż, les travailleurs sociaux ou les professionnels de la sant´┐Ż de l'autre, les intellectuels recourb´┐Żs sur leurs pens´┐Żes tandis que le vulgus pecum n'a pas droit ´┐Ż la parole... Car c'est bien aussi en termes de philosophie et de politique - entendue comme une participation de chacun ´┐Ż la vie de la cit´┐Ż ´┐Ż que l'on peut s'orienter et poser des jalons.

Cette science qu'est l'anthropologie resitue la danse dans un contexte plus vaste et m'oblige ´┐Ż amorcer une r´┐Żflexion r´┐Żelle sur la place de l'art et de l'esth´┐Żtique dans une soci´┐Żt´┐Ż en g´┐Żn´┐Żral et dans la n´┐Żtre en particulier, sur ce qu'on entend par cr´┐Żation, sur des modes de fonctionnement auxquels je participe parfois sans les rep´┐Żrer, parfois tout en les d´┐Żnon´┐Żant...!

J'esp´┐Żre mettre en lumi´┐Żre un certain nombre de ces contradictions et commencer ´┐Ż d´┐Żbroussailler quelques pistes qui me semblent importantes ´┐Ż explorer, car l'´┐Żtude de ces contradictions annonce peut-´┐Żtre l'amorce d'une ´┐Żvolution assez radicale, zigzaguant en souterrain et dont nous ne sommes pas forc´┐Żment conscients. Les d´┐Żbats, quant ´┐Ż l´┐Żappr´┐Żhension de l'art "spectaculaire", par exemple, ne sont pas nouveaux, mais je tenterai une sorte de m´┐Żditation - au sens d'une imagination, pr´┐Żcis´┐Żment... - sur des prolongements concrets et des ´┐Żclairages que l´┐ŻImagoth´┐Żrapie me permet d´┐Żenvisager, et le positionnement moral qui y fait ´┐Żcho.

1.2. Image ´┐Ż mouvement et imaginaire ´┐Ż Imagoth´┐Żrapie

"Un b´┐Żcheron du Nord canadien qui rimaillait ´┐Ż la morte saison avait un jour dit ´┐Ż mon ami Jacques Meunier "La po´┐Żsie, c'est quand un mot en rencontre un autre pour la premi´┐Żre fois". Lorsqu'une chose rencontre le mot pour la dire - et souvent ces fian´┐Żailles se font attendre longtemps -, c'est aussi de la po´┐Żsie, et lorsqu'une image trouve enfin la phrase qui l'aime et qui l'habille, c'est encore de la po´┐Żsie" [8]

"L'image au sens o´┐Ż nous l'entendons est un r´┐Żseau de sensations charg´┐Ż d'affects, figuration complexe d'une instance profonde de l'individu."[9]´┐Ż

L'imaginaire, composante de la psych´┐Ż, se constitue comme "r´┐Żalit´┐Ż psychique objective. Cette forme de vie qui s'´┐Żtale, s'exprime et vit en tous lieux, en d´┐Żpit des restrictions de sens impos´┐Żes par une r´┐Żalit´┐Ż physique objective"[10]

´┐Ż partir des informations capt´┐Żes ´┐Ż l´┐Żaide de nos cinq sens, commence l´┐Żaventure de l´┐Żentr´┐Że dans l´┐Żimage... L´┐Żodorat, le toucher, la vue, l´┐Żou´┐Że et le go´┐Żt sont les cinq officiants-guides essentiels qui nous permettent d´┐Żentrer en contact avec le monde qui nous entoure et avec des zones inconnues ou d´┐Żj´┐Ż quelque peu famili´┐Żres de notre monde int´┐Żrieur.

L´┐Żexemple le plus imm´┐Żdiat nous est donn´┐Ż par des situations toutes simples de la vie quotidienne. Je go´┐Żte un plat et me voil´┐Ż transport´┐Że d´┐Żun coup, des ann´┐Żes en arri´┐Żre, dans le souvenir tr´┐Żs pr´┐Żcis d´┐Żune rencontre particuli´┐Żre┬á; toute l´┐Żambiance du lieu me revient ´┐Ż la m´┐Żmoire, avec ses odeurs, ses ´┐Żmotions, la disposition de la pi´┐Żce et des amis qui m´┐Żentourent... Ce n´┐Żest pas une photo sur papier glac´┐Ż, tout est ´┐Ż┬ácomme si j´┐Ży ´┐Żtais┬á´┐Ż... Le go´┐Żt de ce plat a r´┐Żactiv´┐Ż une m´┐Żmoire tiss´┐Że d´┐Żaffects, d´┐Ż´┐Żmotions, de sentiments... mais il se peut aussi que je sois transport´┐Że dans un lieu que je ne connais absolument pas dans ma r´┐Żalit´┐Ż physique, paysage peupl´┐Ż de cr´┐Żatures ´┐Żtrang´┐Żres, et qui pourtant s´┐Żimpose instantan´┐Żment ´┐Ż cause de l´┐Żaigre-doux ressenti par mon palais... ! Nous avons tous v´┐Żcu de tels moments. La plupart du temps, ils n´┐Żaffleurent ´┐Ż la conscience que lorsqu´┐Żils sont suffisamment forts pour passer la barri´┐Żre de notre inattention. En r´┐Żalit´┐Ż, ce r´┐Żseau sous-terrain fonctionne constamment et influence toute notre vie consciente. Je peux aussi m´┐Żamuser ´┐Ż percevoir le son de l´┐Żaigre-doux, son toucher, sa vue etc. et me promener des heures durant dans ce d´┐Żdale de tableaux qui se cr´┐Żent par embo´┐Żtements successifs, au fur et ´┐Ż mesure... De la m´┐Żme fa´┐Żon que proc´┐Żderait un film, passant d'un travelling ´┐Ż une s´┐Żrie de plans de plus en plus rapproch´┐Żs, puis ´┐Ż un plan subjectif ou ´┐Ż un flash-back... C´┐Żest de notre imaginaire qu´┐Żil s´┐Żagit.

Lorsque nous sommes en contact avec cette ´┐Ż┬ávie des profondeurs┬á´┐Ż, nous pouvons en communiquer des ´┐Żl´┐Żments aux autres, en nous ouvrant. Elle nous caract´┐Żrise de mani´┐Żre sensible et pointue. Le m´┐Żme plat d´┐Żgust´┐Ż par plusieurs personnes ´┐Żvoque des sensations diff´┐Żrentes pour chacune !

"L'imagination se d´┐Żsigne comme une activit´┐Ż directe, imm´┐Żdiate, unitaire. C'est la facult´┐Ż o´┐Ż l'´┐Żtre psychique a le plus d'unit´┐Ż et surtout o´┐Ż il tient vraiment le principe de son unit´┐Ż".[11]

Cela semble aller dans le sens de cette observation de noyaux, de centres qui animent l'entit´┐Ż humaine et qui donnent des qualit´┐Żs et une ´┐Żnergie sp´┐Żcifiques aux ´┐Żv´┐Żnements et faits concrets de la vie d'une personne. Ces qualit´┐Żs sont accessibles ´┐Ż diff´┐Żrents niveaux d'expression et notamment au travers des r´┐Żves et des images. "L'hypoth´┐Żse d'un complexe central ´┐Ż la source de diff´┐Żrentes manifestations concr´┐Żtes et saisissables par la conscience nous a conduit ´┐Ż ´┐Żmettre l'hypoth´┐Żse de l'existence de niveaux de manifestation de l'action de ce complexe. Un m´┐Żme noyau psychique profond se mat´┐Żrialise selon diff´┐Żrents degr´┐Żs de densit´┐Ż. Des manifestation, corporelles, ´┐Żv´┐Żnementielles, ´┐Żmotives, psychiques, etc. ont entre elles des liens qualitatifs qui proviennent de cette origine en commun. Elles ont la m´┐Żme parent´┐Ż, ce noyau interne."[12]

Le travail sur les images´┐Ż offre donc ´┐Ż la conscience d'entrer en contact avec le r´┐Żseau des forces int´┐Żrieures et inconscientes pour les laisser agir et enrichir la vie concr´┐Żte.

Cela demande d'affiner une sensibilit´┐Ż et une ´┐Żcoute des sensations, ´┐Żmotions, affects, sentiments qui nous sont propres. Dans ce monde, nous proc´┐Żdons comme dans notre r´┐Żalit´┐Ż ext´┐Żrieure, par comparaisons et m´┐Żtaphores. Lorsque nous nous trouvons face ´┐Ż l´┐Żinconnu, nous nous rep´┐Żrons toujours par rapport ´┐Ż ce qui nous est connu. C´┐Żest aussi par analogies et comparaisons que nous pouvons transmettre les propri´┐Żt´┐Żs et les qualit´┐Żs de ce qui est pr´┐Żsent pour nous, d'o´┐Ż l'importance des nuances...

Ainsi, au travers d'un cheminement avec les images et dans les mouvements qui s'enclenchent, l'on peut percevoir des "rapports de similitude"┬á: "Si Champollion r´┐Żussit ´┐Ż d´┐Żchiffrer les hi´┐Żroglyphes ´┐Żgyptiens c'est bien parce qu'il proc´┐Żda par rapports de contigu´┐Żt´┐Ż et de similitude. Une image, un glyphe isol´┐Ż peut prendre une certaine valeur. A proximit´┐Ż d'un autre, le rapport qui s'´┐Żtablit cr´┐Żant une autre structure, la signification change. Les images int´┐Żrieures, celles qui se cr´┐Żent spontan´┐Żment et parviennent ´┐Ż notre conscience, ´┐Żvoluent selon cette identit´┐Ż et ces rapports de similitude. Bien plus, ce ne sont pas uniquement des rapports de formes qui existent, mais des relations impliquant l'ensemble des sens. La forme concerne la vision. Or, l'image se servant de tous les organes des sens, mettra en jeu la totalit´┐Ż de l'interface entre l'entit´┐Ż humaine et l'ext´┐Żrieur. Une image peut fort bien ne pas avoir de forme mais une odeur, cette derni´┐Żre mettra alors en jeu un ensemble d'images qui auront avec elle un rapport de similitude."[13]

L´┐Ż´┐Żuvre litt´┐Żraire ou po´┐Żtique est friande de cette ´┐Ż┬álangue des images┬á´┐Ż, et lorsque nous l´┐Żentendons r´┐Żsonner en profondeur, elle nous inspire des liens et nous bouleverse.

J´┐Żaime la mani´┐Żre dont Bachelard dans son "enqu´┐Żte sur les songes et les po´┐Żmes", nous transmet sa passion de l'imagination... il ´┐Żtudie les images litt´┐Żraires et ce faisant nous montre comment la langue du po´┐Żte s'appuie imm´┐Żdiatement sur les images, leurs d´┐Żploiements et leur exploration┬á; cette langue communique directement avec nos images personnelles en ´┐Żveillant ´┐Żchos et vibrations que nous pouvons capter pour les laisser se d´┐Żployer ´┐Ż leur tour, elle communique instantan´┐Żment avec notre ´┐Żme...

"Un vrai po´┐Żte ne se satisfait pas de cette imagination ´┐Żvasive. Il veut que l'imagination soit un voyage. Chaque po´┐Żte nous doit donc son invitation au voyage. Par cette invitation, nous recevons, en notre ´┐Żtre intime, une douce pouss´┐Że, la pouss´┐Że qui nous ´┐Żbranle, qui met en marche la r´┐Żverie salutaire, la r´┐Żverie vraiment dynamique. Si l'image initiale est bien choisie, elle se r´┐Żv´┐Żle comme une impulsion ´┐Ż un r´┐Żve po´┐Żtique bien d´┐Żfini, ´┐Ż une vie imaginaire qui aura de v´┐Żritables lois d'images successives, un v´┐Żritable sens vital. Les images mises en s´┐Żries par l'invitation au voyage prendront dans leur ordre bien choisi, dans les cas que nous ´┐Żtudierons longuement en cet ouvrage, un mouvement de l'imagination. Ce mouvement ne sera pas une simple m´┐Żtaphore. Nous l'´┐Żprouverons effectivement en nous-m´┐Żmes, le plus souvent comme un all´┐Żgement, comme une aisance ´┐Ż imaginer des images annexes, comme une ardeur ´┐Ż poursuivre le r´┐Żve enchanteur. Un beau po´┐Żme est un opium ou un alcool. C'est un aliment nervin. Il doit produire en nous une induction dynamique".

"Ainsi le caract´┐Żre sacrifi´┐Ż par une psychologie de l'imagination qui ne s'occupe que de la constitution des images est un caract´┐Żre essentiel, ´┐Żvident, connu de tous : c'est la mobilit´┐Ż des images. Il y a opposition - dans le r´┐Żgne de l'imagination comme dans tant d'autres domaines - entre la constitution et la mobilit´┐Ż. (...) l'imagination, pour une psychologie compl´┐Żte, est, avant tout, un type de mobilit´┐Ż spirituelle, le type de la mobilit´┐Ż spirituelle la plus grande, la plus vive, la plus vivante. Il faut donc ajouter syst´┐Żmatiquement ´┐Ż l'´┐Żtude d'une image particuli´┐Żre l'´┐Żtude de sa mobilit´┐Ż, de sa f´┐Żcondit´┐Ż, de sa vie."[14]

"(...) La critique litt´┐Żraire oublie la grande le´┐Żon de Novalis : "La po´┐Żsie est l'art du dynamisme psychique""[15]

De fait, lorsque l´┐Żimage agit le mouvement na´┐Żt, rep´┐Żrable ´┐Ż┬áau travers du remugle des ´┐Żmotions┬á´┐Ż[16]. Par mouvement, il faut comprendre ce d´┐Żroulement qui du point d'entr´┐Że dans l'image, et quelque soit son d´┐Żclencheur, nous entra´┐Żne jusqu'´┐Ż un point de sortie ; son temps est variable, de quelques secondes ´┐Ż plusieurs heures, jours... Peut-´┐Żtre plus, car parfois l'image poursuit son chemin et notre conscience, qui la retrouve de loin en loin, se sent compagne autant qu'accompagn´┐Że.

"Dans cette vue, les images ne seraient plus de simples m´┐Żtaphores, elles ne se pr´┐Żsenteraient pas simplement pour suppl´┐Żer aux insuffisances du langage conceptuel. Les images de la vie feraient corps avec la vie m´┐Żme. On ne pourrait mieux conna´┐Żtre la vie que dans la production de ses images. L'imagination serait alors un domaine d'´┐Żlection pour la m´┐Żditation de la vie. D'un seul mot, on peut d'ailleurs corriger ce qui semble excessif dans ce paradoxe ; il suffit en effet de dire que toute m´┐Żditation de la vie est une m´┐Żditation de la vie psychique. Alors tout est imm´┐Żdiatement clair : c'est la pouss´┐Że du psychisme qui a la continuit´┐Ż de la dur´┐Że. La vie se contente d'osciller. Elle oscille entre le besoin et la satisfaction du besoin. Et s'il faut maintenant montrer comment le psychisme dure, il suffira de se confier ´┐Ż l'intuition imaginante."[17]

"L'Imagoth´┐Żrapie (cr´┐Ż´┐Że par A. Kieser Elbaz), est un ensemble constitu´┐Ż de techniques th´┐Żrapeutiques, d'outils d'´┐Żvolution ou d'´┐Żpanouissement de la personne et d'exercices spirituels au sens o´┐Ż M. Foucault l'entendait dans les derniers temps de sa vie, comme "souci de soi". Ce corpus s'articule sur la conjonction de la psychanalyse, des techniques d'image telles que l'´┐Żcole fran´┐Żaise de psychologie en a produites et sur des ´┐Żl´┐Żments de m´┐Żdecine traditionnelle chinoise".[18]

L'Imagoth´┐Żrapie n'a pas de vis´┐Że curative en soi. Le terme th´┐Żrapie est employ´┐Ż ´┐Ż dessein dans son sens ´┐Żtymologique, celui de m´┐Żdiateur, de passeur... L'image est cr´┐Żatrice de liens, le th´┐Żrapeute ´┐Ż il peut ´┐Żtre enseignant, infirmier ou chef d'entreprise...! ´┐Ż permet qu'une personne se relie ´┐Ż une int´┐Żriorit´┐Ż ou fasse des liens entre diff´┐Żrents aspects de sa vie.

L´┐ŻImagoth´┐Żrapie trouve ses sources dans diff´┐Żrentes techniques et traditions┬á; techniques de visualisation pratiqu´┐Żes dans certaines formes de yoga, traditions m´┐Żdicales et exercices spirituels du Maghreb, du soufisme, de la Chine antique. Elle s'est appuy´┐Że sur des d´┐Żveloppements de la m´┐Żthode du R´┐Żve ´┐Żveill´┐Ż Dirig´┐Ż de R. Desoille... dont elle se distingue du fait que dans le R.E.D., il s'agit principalement d'une "conduite imag´┐Że". Des images inductrices sont propos´┐Żes, ´┐Żventuellement offertes dans un ordre qui vise ´┐Ż une ascension. Dans l´┐ŻImagoth´┐Żrapie, il s'agit de partir de sensations r´┐Żelles, pr´┐Żsentes dans le moment, ext´┐Żrieures ou plus internes ; puis on laisse l'image surgir de la personne elle-m´┐Żme, on rep´┐Żre ce surgissement et l'on accompagne le mouvement qui est impuls´┐Ż dans la dynamique de l'image par un travail d'orientation.

L'espace de l'image est alors trait´┐Ż comme tout espace de notre r´┐Żalit´┐Ż physique objective : quel type de sol, qu'y a-t-il ´┐Ż droite, ´┐Ż gauche, en haut, devant moi, derri´┐Żre moi ? quelles sont les qualit´┐Żs de cet espace ?

"La conscience, organe d'orientation, utilise certaines fonctions pour s'orienter dans l'espace ext´┐Żrieur, dans son ambiance. (Elle a en outre ´┐Ż charge l'orientation dans l'espace int´┐Żrieur ; nous y reviendrons.) Dans l'espace ext´┐Żrieur figurent des objets qui sont manifestement diff´┐Żrents de nous-m´┐Żmes. Pour percevoir ce monde d'objets et pour nous orienter en lui, nous utilisons surtout les impressions sensorielles. Je ne parlerai pas dans ce qui suit des impressions sensorielles prises une ´┐Ż une ; je les r´┐Żunis sous la rubrique de "la sensation" qui les englobe toutes.

La sensation nous indique, par exemple, si l'espace dans lequel nous nous trouvons est vide ou s'il y figure quelque objet, si celui-ci est ´┐Ż l'´┐Żtat de repos ou s'il se meut. La sensation, en tant que fonction psychique, est par essence irrationnelle. Pourquoi ? Vous allez le comprendre. Si vous d´┐Żsirez percevoir une sensation de fa´┐Żon aussi spontan´┐Że et pure que possible, vous devez faire abstraction de toute attente relative ´┐Ż ce que vous allez percevoir┬á; car, en toute g´┐Żn´┐Żralit´┐Ż, cette attente nuirait d´┐Żj´┐Ż ´┐Ż la sensation ´┐Ż venir. Si vous d´┐Żsirez ´┐Żprouver une sensation et seulement une sensation, vous devez exclure tout ce qui est susceptible d'en perturber la perception. Vous devez ´┐Żtre tout yeux et toutes oreilles, mais vous ne devez rien faire, ni tol´┐Żrer la moindre immixtion : gardez-vous, par exemple, de r´┐Żfl´┐Żchir ´┐Ż l'origine de l'excitation sensorielle. Vous ne devez rien en savoir, sinon votre perception serait d'avance sophistiqu´┐Że, d´┐Żfigur´┐Że, voire r´┐Żprim´┐Że. Lorsque, par exemple, un spectacle captive votre attention, vous en oubliez d'´┐Żcouter et inversement. La sensation, pour ´┐Żtre pure et vive, ne doit inclure aucun jugement, ni ´┐Żtre influenc´┐Że ou dirig´┐Że ; elle doit ´┐Żtre irrationnelle."[19]

La tension, qui, dans notre vie en g´┐Żn´┐Żral, provoque une mise en mouvement, provient d'un manque ou d'un besoin, et de temps ´┐Ż autre cela se manifeste ´┐Ż la suite d'´┐Żv´┐Żnements graves (accidents, maladies...). La dynamique qui en r´┐Żsulte, nous propulse vers un p´┐Żle oppos´┐Ż, dont nous ne savons pas exactement ce qu'il est, mais qui n´┐Żanmoins nous attire. C'est un principe vital dans la nature enti´┐Żre : la plante sort de terre et s'´┐Żlance vers la lumi´┐Żre... L'animal sort de sa tani´┐Żre pour satisfaire sa faim, sa soif, ou trouver l'herbe qui va le purger. L'homme est m´┐Ż par les m´┐Żmes besoins... Avec quelques aspirations suppl´┐Żmentaires dues ´┐Ż sa conscience, aux sentiments qui l'agitent et le confrontent ´┐Ż ses pairs, ´┐Ż sa recherche morale et spirituelle (ce mot pouvant recouvrir des acceptions diverses selon les orientations de chacun) !

Nous touchons ici ´┐Ż la notion essentielle de polarit´┐Ż et de mise en dialectique, propre aussi bien ´┐Ż la m´┐Żdecine chinoise, qu'´┐Ż la psychologie des profondeurs de Jung, deux cadres conceptuels fondamentaux et combin´┐Żs de l´┐ŻImagoth´┐Żrapie. "Ainsi que toute ´┐Żnergie proc´┐Żde de p´┐Żles contraires, l'´┐Żme poss´┐Żde aussi sa polarit´┐Ż int´┐Żrieure en tant que pr´┐Żsupposition inali´┐Żnable de sa vitalit´┐Ż, comme H´┐Żraclite l'a d´┐Żj´┐Ż reconnu. Th´┐Żoriquement aussi bien que pratiquement, cette polarit´┐Ż est inh´┐Żrente ´┐Ż tout ce qui vit. Face ´┐Ż cette puissante condition se tient l'unit´┐Ż facilement alt´┐Żrable du moi qui ne s'est form´┐Że que progressivement au cours des mill´┐Żnaires, et seulement avec l'aide d'innombrables mesures de protection. Que l'´┐Żlaboration d'un moi en toute g´┐Żn´┐Żralit´┐Ż ait ´┐Żt´┐Ż possible para´┐Żt provenir du fait que tous les oppos´┐Żs tendent r´┐Żciproquement ´┐Ż s'´┐Żquilibrer. Cela a lieu dans le processus ´┐Żnerg´┐Żtique, qui commence par la tension entre le chaud et le froid, entre le haut et le bas, etc."[20]

Ainsi la recherche d'une certaine clart´┐Ż ne peut s'op´┐Żrer sans aller voir du c´┐Żt´┐Ż du sombre et de la noirceur, du c´┐Żt´┐Ż de ce qui nous r´┐Żpugne et nous d´┐Żgo´┐Żte ou nous d´┐Żrange... Dans l'exploration des images, nous avons ´┐Ż favoriser l'´┐Żmergence des polarit´┐Żs et la plong´┐Że dans ces lieux r´┐Żbarbatifs, qui nous effrayent, mais sans les juger ou les interpr´┐Żter... Nous sommes souvent surpris des transformations qui s'y op´┐Żrent et des liens qui s'effectuent ensuite dans notre vie de tous les jours, bien que cela s'´┐Żtale sur des temps dont nous n'avons pas la ma´┐Żtrise...!

L'harmonie n'est donc pas une qu´┐Żte dans le sens d'un ´┐Żtat paisible et d´┐Żgag´┐Ż de toute tension ou conflit, mais dans l'esprit d´┐Żfini par la tradition chinoise d'un ´┐Żquilibre interne de forces compl´┐Żmentaires, elles-m´┐Żmes en harmonie avec le milieu environnant.

La roue des cinq mouvements, dans la m´┐Żdecine chinoise, est un outil de rep´┐Żrage (et de diagnostic s'il y a lieu) tr´┐Żs fiable, qui traduit des rapports de similitude dans la dynamique des cycles de tous les ensembles vivants : ´┐Żtres humains, v´┐Żg´┐Żtaux, animaux. De la transformation et de la renaissance ´┐Ż la germination de la fin de l'hiver, de la naissance au printemps, de l'´┐Żpanouissement ´┐Ż l'´┐Żt´┐Ż, du d´┐Żclin ´┐Ż l'automne, de la mort au d´┐Żbut de l'hiver...

Le m´┐Żme cycle naturel est ´┐Ż l´┐Ż´┐Żuvre, si simple de prime abord, si complexe lorsqu'on en ouvre la porte pour d´┐Żcouvrir les associations et les diff´┐Żrents plans qu'il met en jeu. Id´┐Żes, croyances, comportements d'un groupe, sentiments, ´┐Żv´┐Żnements, somatisations, vie psychique... Chaque manifestation de l'´┐Żnergie vitale peut ´┐Żtre class´┐Że en relation avec un des mouvements. "Par exemple : l'Hiver peut repr´┐Żsenter des comportements de retrait, de pr´┐Żparation, de m´┐Żditation et d'introversion. Chaque mouvement repr´┐Żsente donc une somme d'humeurs et d'´┐Żmotions".[21] Au printemps correspond l'´┐Żl´┐Żment bois, l'organe foie, la couleur verte, l'acide, le sens de la vue, la fonction d'assimilation, l'Est... ; ´┐Ż´┐Ż l'´┐Żt´┐Ż correspond l'´┐Żl´┐Żment feu, l'organe c´┐Żur, la couleur rouge, l'amer, le sens du go´┐Żt, la fonction d'expression... ; la terre, inter-saison, correspond au changement, au principe r´┐Żgulateur, au centre, etc.

Des lois r´┐Żgissent les influences et les engendrements entre les mouvements, et, malgr´┐Ż cette pr´┐Żsentation succincte, on peut se rendre compte de toutes les implications,´┐Ż imbrications et interrelations que cela suppose.

Cette roue "permet d'´┐Żvaluer o´┐Ż se trouve un individu ´┐Ż l'int´┐Żrieur d'un cycle et de percevoir comment la situation va se d´┐Żvelopper".[22], La repr´┐Żsentation occidentale de ce cycle, l'abaque des cinq mouvements, est certes r´┐Żductrice de la pens´┐Że chinoise extr´┐Żmement minutieuse┬á; mais elle nous donne acc´┐Żs ´┐Ż une compr´┐Żhension des influences et des engendrements des mouvements de la vie.´┐Ż

La notion de finalit´┐Ż du mouvement est donc une autre des originalit´┐Żs qui fonde le travail sur les images : ´┐Ż┬ál´┐Ż´┐Żnergie psychique a un but┬á´┐Ż[23], que nous ne connaissons pas, mais cette ´┐Żnergie est toujours en relation avec un noyau profond qui lui donne ses caract´┐Żristiques et d´┐Żfinit son identit´┐Ż. Celle-ci teinte l'enti´┐Żret´┐Ż de la tranche de vie d'un individu, prise comme un instantan´┐Ż et les ph´┐Żnom´┐Żnes qui s'y expriment.

La finalit´┐Ż n´┐Żimplique pas une intention de la mati´┐Żre et il n'est donc pas utile de chercher ´┐Ż interpr´┐Żter "un sens cach´┐Ż" dans le contenu des images. Un mouvement, quel que soit son niveau de manifestation, physique ou psychique, se d´┐Żveloppe selon une trajectoire. On pourrait presque dire que certaines images r´┐Żv´┐Żlent un mouvement de l'´┐Żme, et que ce mouvement tend naturellement dans une direction de r´┐Żalisation pr´┐Żpar´┐Że pour lui. (Toutes les images qui nous viennent ne sont pas forc´┐Żment reli´┐Żes directement ´┐Ż un complexe psychique profond... elles n'en ont pas moins une trajectoire).

"Il y aurait alors, au dedans de nous, une sorte d'organe, parfaitement adaptable, qui disposerait de la capacit´┐Ż d'organiser des messages selon un ordre et une volont´┐Ż parfaitement discernables. La mystique chiite (On peut s'initier ´┐Ż cette mystique ´┐Ż travers les ´┐Żcrits de Ibn Sina-Avicenne) nous dit que cette instance existe, qu'elle est au centre de l'imagination agente, elle la nomme Imaginal, ou Monde de l'Ange ´┐Ż Malak´┐Żt. Une telle affirmation est proprement in´┐Żdite en mati´┐Żre de psychologie, mais on doit cependant ´┐Ż C. G. Jung d'en avoir balis´┐Ż, le premier, l'acc´┐Żs. Il a nomm´┐Ż Imaginal, cet organe o´┐Ż s'´┐Żlabore les messages qui, du fond de l'Inconscient, viennent ´┐Żclairer notre conscience d'une lumi´┐Żre myst´┐Żrieuse."[24]

Les images, "dont la port´┐Że est d'une puissance souvent tr´┐Żs grande", ont besoin de se repr´┐Żsenter par l'interm´┐Żdiaire d'un m´┐Żdiateur, quel qu'il soit (et il peut varier pour un m´┐Żme personne) : calligraphie, ´┐Żcriture, expression picturale, corporelle, musicale...

"C'est pourquoi la notion de repr´┐Żsentation est ici ´┐Ż prendre au sens large, comme m´┐Żtaphore mais aussi comme mise en spectacle. Nous pouvons l'exploiter jusqu'au bout en cr´┐Żant de v´┐Żritables repr´┐Żsentations th´┐Ż´┐Żtrales de nos univers intimes. Nous pourrions au moins les ´┐Żcrire sous forme de sc´┐Żnario. Ce serait d´┐Żj´┐Ż une forme de c´┐Żr´┐Żmonie. (...) L'image ´┐Ż c'est ce qui surprend notre raison ´┐Ż est dou´┐Że en elle-m´┐Żme d'un pouvoir r´┐Żparateur. Son exploration vise ´┐Ż ce que chacun d´┐Żcouvre sa propre relation ´┐Ż la r´┐Żalit´┐Ż, per´┐Żoive sa mani´┐Żre propre de faire face ´┐Ż de multiples situations, exp´┐Żrimente sa capacit´┐Ż intime ´┐Ż r´┐Żagir opportun´┐Żment ´┐Ż n'importe quel facteur perturbateur. Il est certain qu'aucune r´┐Żgle, aucune morale, aucune th´┐Żorie ne peut s'opposer ´┐Ż cette spontan´┐Żit´┐Ż profonde de l'´┐Żtre. C'est ´┐Ż la conscience d'assumer ou non ce que cela pourrait impliquer dans la vie de devoir ainsi se livrer ´┐Ż des forces irrationnelles. C'est tout au moins ce que nous serions tent´┐Żs de dire ´┐Ż priori, tant les choses de l'imaginaire nous paraissent primitives, sauvages et violentes. C'est oublier le formidable pouvoir d'adaptation de l'Imaginal ´┐Ż la vie r´┐Żelle."[25]

L´┐ŻImagoth´┐Żrapie, en nous rendant sensibles ´┐Ż tous ces espaces, en nous apprenant ´┐Ż nous y rep´┐Żrer et ´┐Ż les utiliser dans notre quotidien, nous incite donc ´┐Ż dialoguer, non seulement avec nous-m´┐Żmes, mais ´┐Żgalement´┐Ż avec les autres... Ce qui n'est pas toujours une mince affaire !

Les r´┐Żsonances, les ´┐Żchos, les images suscit´┐Żes en moi par mon interlocuteur, sont les t´┐Żmoins de ce qui m'a touch´┐Że, de ce qui me fait r´┐Żagir et c'est de ce lieu l´┐Ż que je peux r´┐Żpondre et communiquer.

"Les images occupent un espace-temps diff´┐Żrent du n´┐Żtre. On souscrit ´┐Żvidemment ´┐Ż l'id´┐Że que dans notre quotidien ordinaire, il faut un langage, des codes, etc., communs aux ´┐Żtres en pr´┐Żsence, pour qu'il puisse y avoir communication. Je pense qu'il en va de m´┐Żme dans d'autres types d'espaces-temps ; simplement nous connaissons moins bien ou pas du tout les codes ou langages appropri´┐Żs ´┐Ż ces contr´┐Żes. Certes, si nous nous y trouvons immerg´┐Żs partiellement ou totalement sans pr´┐Żparation, cela cr´┐Że un choc pour notre conscience ordinaire.(...) Ainsi, nous n'acceptons pas qu'il faille du temps pour nous familiariser avec ces territoires, pour en apprendre les m´┐Żurs, pour y poser des jalons adapt´┐Żs. La pr´┐Żoccupation la plus souvent dominante est de revenir (s'il s'agit de nous-m´┐Żmes) ou de ramener (s'il s'agit de quelqu'un d'autre) ´┐Ż la "normale", plut´┐Żt ´┐Ż ce que nous nommons comme tel, en niant l'existence pourtant bien r´┐Żelle de lieux ´┐Ż peine entrevus".[26]

J'ajouterai que tout l'art auquel on aspire, consiste ´┐Ż dialoguer du dedans des images, ´┐Ż pouvoir aussi les traduire en diff´┐Żrents langages, ´┐Ż savoir adapter notre expression ´┐Ż celui que nous avons en face de nous ´┐Ż ici nous sont utiles les m´┐Żtaphores, les analogies et toutes les autres formes de transposition.

Tendre vers l'art de vivre par cons´┐Żquent avec une conscience de ces multiples mondes en parall´┐Żles... Mondes qui ne cohabitent pas n´┐Żcessairement dans des relations paisibles ! Une certaine coh´┐Żrence ne nous dispense pas du doute et de la contradiction, mais nous engage ´┐Ż suivre le mouvement de la vie tout en respectant les limites de notre condition d'homme. En t´┐Żmoigne Jung ´┐Ż propos du processus d'autonomisation personnelle :

"(...) D´┐Żs lors, il ira seul, repr´┐Żsentant sa soci´┐Żt´┐Ż ´┐Ż lui. Il sera sa propre multiplicit´┐Ż qui se compose de nombreuses opinions et de nombreuses tendances, qui ne vont point n´┐Żcessairement toutes dans le m´┐Żme sens. Au contraire, il sera dans le doute avec lui-m´┐Żme et il ´┐Żprouvera de grandes difficult´┐Żs pour amener sa propre multiplicit´┐Ż ´┐Ż une action homog´┐Żne et concert´┐Że. M´┐Żme s'il est ext´┐Żrieurement prot´┐Żg´┐Ż par les formes sociales d'un de ces degr´┐Żs interm´┐Żdiaires, dont nous venons de parler, il n'en poss´┐Żde pas pour autant une protection contre la multiplicit´┐Ż int´┐Żrieure qui le d´┐Żsunit d'avec lui-m´┐Żme et qui le pousse ´┐Ż s'en remettre au d´┐Żtour que repr´┐Żsente l'identit´┐Ż avec le monde ext´┐Żrieur."[27]

Infinies facettes de chaque ´┐Żtre humain, infinies facettes de ce qui peut s'exp´┐Żrimenter...

Hors texte

Qui mieux que M. Wigman peut conter et illustrer les propos pr´┐Żc´┐Żdents en lien avec la danse ? Ce serait impardonnable de ne pas citer cet admirable extrait :

" Je cr´┐Żai

de nouvelles danses, solos et groupe : les divers personnages de Visions

commen´┐Żaient ´┐Ż se dessiner. Le besoin de cr´┐Żer me saisit ´┐Ż nouveau. Quelle en

´┐Żtait l'intention; o´┐Ż cela m´┐Żnerait-il, je ne le voyais pas clairement. Mais

j'´┐Żtais nerveuse et ressentais dans mes mains une esp´┐Żce de rapacit´┐Ż mauvaise.

Elles s'enfon´┐Żaient comme des serres dans le sol, comme si elles voulaient

s'enraciner. J'avais la sensation d'´┐Żtre pleine ´┐Ż ´┐Żclater et proche du

d´┐Żsespoir; j'´┐Żtais persuad´┐Że qu'il devait ´┐Żtre possible de donner corps ´┐Ż ce je

ne sais quoi qui me remplissait d'une d´┐Żtresse insurmontable. Parfois la nuit,

je me glissais dans mon studio et cherchais ´┐Ż provoquer en moi un ´┐Żtat

d'intoxication rythmique qui m'e´┐Żt rapproch´┐Że de ce personnage qui se

r´┐Żveillait lentement. Je sentais que tout indiquait un personnage tr´┐Żs d´┐Żfini.

La richesse des id´┐Żes rythmiques me submergeait. Mais quelque chose s'opposait

´┐Ż ce qu'elles devinssent claires et organis´┐Żes, quelque chose qui for´┐Żait mon corps

vingt fois dans une position assise ou accroupie dans laquelle mes mains avides

pouvaient poss´┐Żder le sol.

Lorsqu'un soir

je rentrai dans ma chambre, le regard compl´┐Żtement hagard, par hasard je me regardai

dans la glace. Elle refl´┐Żtait l'image d'une poss´┐Żd´┐Że, sauvage et lubrique,

repoussante, fascinante. ´┐Żchevel´┐Że, les yeux enfonc´┐Żs dans les orbites, la

chemise de nuit de travers, le corps sans forme : la voil´┐Ż, la sorci´┐Żre - cette

cr´┐Żature de la terre, aux instincts d´┐Żnud´┐Żs, d´┐Żbrid´┐Żs, avec son insatiable app´┐Żtit

de vie, femme et b´┐Żte en m´┐Żme temps.

Je frissonnai devant ma propre image, devant cette facette de moi-m´┐Żme ainsi d´┐Żvoil´┐Że que je n'avais jamais laiss´┐Ż para´┐Żtre de mani´┐Żre si cr´┐Żment ´┐Żhont´┐Że. Mais apr´┐Żs tout, n'y a-t-il pas un peu de la sorci´┐Żre cach´┐Że dans toute femme vraiment femme, quelque forme que cela puisse prendre ? Ce qui restait ´┐Ż faire ´┐Żtait d'apprivoiser cette cr´┐Żature ´┐Żl´┐Żmentaire, lui donner forme et travailler son corps comme on le ferait d'une sculpture. C'´┐Żtait merveilleux de s'abandonner au d´┐Żsir mal´┐Żfique de s'imbiber des puissances qui osent ´┐Ż peine se manifester sous notre fa´┐Żade civilis´┐Że. Mais tout ceci devait ob´┐Żir aux lois de la cr´┐Żation, lois qui se fondent sur l'essence et le caract´┐Żre de la forme chor´┐Żgraphique m´┐Żme, dans le but de la d´┐Żfinir et la contenir une fois pour toutes. Je devais prendre tout ceci en consid´┐Żration et ´┐Żtre tr´┐Żs prudente afin de ne pas affaiblir ou bloquer l'impulsion cr´┐Żatrice originale dans le processus de la mise en forme."

M. Wigman, La danse

de la sorci´┐Żre, (Hexentanz)[28]

Notes

[1]´┐Ż S. Sampere, Entre l´┐ŻInde et le Japon, Revue Mouvements, janv-mars 1995.

[2]´┐Ż N. Rouland, L'Anthropologie Juridique.

[3]´┐Ż F. Laplantine, Clefs pour l'anthropologie, Ed Seghers, Paris 1987, p 16.

[4]´┐Ż F. Laplantine, Ibid, p 19

[5]´┐Ż Laplantine, Ibid, p101

[6] Laplantine, ibid, p 16

[7]´┐Ż Laplantine, Ibid, p 181

[8] N. Bouvier, Visite d'une image,´┐Ż Le hibou et la baleine, Ed Zo´┐Ż, Gen´┐Żve, 1993.

[9]´┐Ż A. Kieser, La Naissance Accompagn´┐Że, Lierre & Coudrier Ed, 1991, p 20

[10]´┐Ż A. Kieser, Ibid, p 31

[11]´┐Ż G. Bachelard, L´┐Żair et les songes, essai sur l´┐Żimagination du mouvement, 1943, Poche p.┬á149.

[12] A. Kieser, Ibid, p. 26.

[13]´┐Ż Il' L Baz, Notion de synchronicit´┐Ż, Facult´┐Ż Libre d´┐ŻAnthropologie de Paris, 1994.

[14] G. Bachelard, Ibid, p. 6 et 7.

[15] G. Bachelard, Ibid, p. 246.

[16] A. Kieser, Ibid, p. 25.

[17]´┐Ż G. Bachelard, Ibid.

[18]´┐Ż A. Kieser, Ibid, p 129.

[19]´┐Ż C.G. Jung, L'homme ´┐Ż la d´┐Żcouverte de son ´┐Żme, Albin Michel 1987, p 107.

[20] C. G. Jung, "Ma vie" - Souvenirs, r´┐Żves et pens´┐Żes, Gallimard, 1973, p 393

[21] A. Kieser, Ibid, p. 51.

[22]´┐Ż A. Kieser, Ibid, p. 49.

[23] A. Kieser, Ibid : toutes les reformulations qui suivent prennent leur source dans le chapitre de pr´┐Żsentation de la m´┐Żthode.

[24] Il'L Baz, l'Anthropoth´┐Żrapie, Lierre & Coudrier, 1995.

[25]´┐Ż Il'L Baz, l'Anthropoth´┐Żrapie, Lierre & Coudrier, 1995.

[26] Mass´┐Ż N´┐ŻDolo, ´┐Ż┬áL´┐Ż´┐Żveil des sens┬á´┐Ż dans la petite enfance et dans la relation parents/enfants, sous la direction de El´┐ŻBaz Illel, FaLAP, 1993.

[27] C. G. Jung, "Ma vie" - Souvenirs, r´┐Żves et pens´┐Żes, p. 390.

[28] Wigman (Mary), Le langage de la danse, Papiers, 1986, p 42-43.

Envoyez vos commentaires et vos questions au r´┐Żgisseur du site. Copyright ´┐Ż ´┐Ż 1997 Lierre & Coudrier ´┐Żditeur