|

Balthus, la r�volte int�rieure |

| ||

| Â | Â |

Andr�-Michel Berthoux

Â

Balthus a commenc� par la mis�re crasse, la mis�re noire et crasse, non celle du v�tement mais celle du sentiment. C��tait l��poque o� l�on allait d�couvrir un peintre, on allait de nouveau d�couvrir un nouveau grand peintre.

Antonin Artaud (1934)

Â

Artaud, lors de son s�jour au Mexique, fait para�tre en 1936 dans la revue � El Nacional � un article, intitul� La jeune Peinture fran�aise et la tradition, consacr� � Balthus. Dans ce texte, l�auteur montre comment � la peinture r�volutionnaire de Balthus en rejoignant une sorte de myst�rieuse tradition � constitue une r�action plus particuli�rement dirig�e contre le surr�alisme et l�acad�misme sous toutes ses formes.

Â

1 � Balthus et le surr�alisme

Tout oppose le peintre au mouvement surr�aliste. Dans le Second

manifeste du surr�alisme, publi� en 1930, Andr� Breton rejette toute id�e de filiation - hormis celle de Lautr�amont - et de religion ;

r�affirme que seuls les produits de l�activit� psychique - � la vie passive de l�intelligence �

- , l��criture automatique et les r�cits des r�ves, peuvent proposer une cl�

� capable d�ouvrir ind�finiment

cette bo�te � multiple fonds � que repr�sente l�homme ; appelle �

l�insoumission totale, l�gitime la violence et finit par adh�rer sans r�serve

au principe du mat�rialisme historique. D�s lors, le mouvement devient

dogmatique et Artaud en d�nonce la

morale de secte. Balthus exprime,

quant � lui, une r�volte int�rieure, reconna�t les Primitifs italiens comme ses

ma�tres, associe l�acte de peindre � une pri�re, consid�re la lenteur dans son

travail comme une mani�re d��tre au plus pr�s de la v�rit� et con�oit la

peinture comme une d�marche individuelle.

Cependant,

tout en organisant un monde � lui, celui-ci profite, n�anmoins, des sondages en

profondeur de l�inconscient entrepris par la pens�e surr�aliste. Mais alors que

la peinture surr�aliste jetait un discr�dit sur les apparences, � Balthus, nous dit Artaud, reprend le monde � partir des

apparences : il accepte les donn�es des sens, il accepte celles de la

raison ; il les accepte, mais les r�forme ; je dirais encore mieux

qu�il les refond �. Ainsi, sa peinture bien que comportant des aspects

et des �l�ments universellement reconnaissables, plonge le spectateur dans un

certain trouble. L�atmosph�re apparemment calme et sereine qui se d�gage de la

plupart de ses oeuvres pr�sente, toutefois, un caract�re inqui�tant. � Le reconnaissable � son tour a un sens que

tout le monde ne peut pas atteindre ni non plus reconna�tre �.

Cette

part de myst�re, Artaud l�attribue

au fait que Balthus a renou� avec la

peinture d�avant la Renaissance. Le peintre r�alise, en effet, une partie de

son apprentissage en se rendant en Italie, � l��ge de 18 ans, dans le but de

r�aliser des copies de Masaccio (Saint Pierre distribuant les aum�nes et la

mort d�Ananias, fresques de la chapelle Brancacci � Florence) et de Pierro

della Francesca (La L�gende de la Sainte Croix, fresques de l��glise San

Francesco � Arrezzo, et La R�surrection du Christ, fresque de la Pinacoth�que de

San Sepolcro).

Pour

Artaud, des peintres comme Le

Titien, V�ron�se, Giogiorne ou Michel-Ange ont trahi la tradition sacr�e

universelle de la peinture en tombant sous la domination anecdotique de la

nature et de la psychologie. Hommes et femmes nous deviennent familiers

puisqu�ils expriment joie et tristesse, toutes les passions qui sont les

n�tres. Mais la peinture cesse d�s lors d��tre un moyen de r�v�lation pour

devenir un art de la simple repr�sentation descriptive. Elle perd son sens

magique. Les Primitifs, en revanche, d�daignent la psychologie humaine, car

pour eux, les visages doivent transmettre la vibration de l��me.

Cependant,

Pierro della Francesca, Simone Martini, Mantegna, ..., se situent entre le

primitivisme hi�ratique d�un Cimabue, d�un Giotto ou d�un Fra Angelico et les

peintres de la Renaissance, car ils r�ussissent � concilier � les exigences du soleil, du temps, des

t�n�bres, la psychologie humaine, l�actualit� en un mot, avec celles de ce

vieil art sacr� qui s�appuyait sur la connaissance de (...) l�Energ�tique de

l�Univers �. En outre, ils s�inspirent de la tradition pythagoricienne

des nombres (l�utilisation de la section d�or, par exemple) pour �tablir leurs

lignes et leurs plans, et dans leurs repr�sentations, � la figure de l�homme se fait signe fixe et

le transparent tamis de la magie �.

Balthus revient � cette tradition

�sot�rique et magique, le surr�alisme lui ayant � servi � clarifier les formes et (...) permis de d�couvrir dans

l�inconscient de l�homme la vie bruissante des forces nues de l�Univers �.

Dans son manifeste Le

Th��tre de la Cruaut�, Artaud

qui voulait ressusciter le spectacle total, identifie le th��tre aux forces de

l�ancienne magie, afin que ce dernier agisse sur nous comme une � th�rapeutique de l��me dont le passage ne se

laisserait plus oublier �. On comprend d�s lors pourquoi il fera appel � Balthus pour cr�er d�cors et costumes

de sa trag�die � Les Cenci �,

illustration de sa th�orie sur le th��tre.

2 � Balthus et Artaud : entre tradition et cruaut�

Si Artaud a si bien analys� la peinture de

Balthus, c�est que sa r�volte

s�exprime de la m�me fa�on : le retour � la tradition. Il ne s�agit pas

pour ces deux cr�ateurs de refuser la modernit� par respect pour la tradition,

mais bien de montrer ce qu�il y avait de profond�ment moderne chez les Anciens.

Pour Artaud, le th��tre doit nous

r�veiller nerfs et c�ur par une action imm�diate et violente. Il faut renouer,

nous dit-il, avec le spectacle de masse, rechercher dans l�agitation des

foules, la po�sie des f�tes populaires, devenues trop rares. Pour Balthus, le rejet de l�abstraction

formelle est n�cessaire, puisque, comme il le dit lui-m�me, la haute vocation

de l�artiste est de vouloir s�approcher des formes du r�el, de tenter d�acc�der

� la signification des choses, et de toucher aussi au sens sacr� du monde,

comme Pierro della Francesca savait si bien le faire.

Â

Mais

une autre notion les rapproche : la cruaut�. Artaud, dans une lettre � Jean Paulhan, s�en

explique : � Il ne s�agit

pas du tout de la cruaut� vice, de la cruaut� bourgeonnement d�app�tits pervers

et qui s�expriment par des gestes sanglants, telles des excroissances maladives

sur une chair d�j� contamin�e ; mais au contraire d�un sentiment d�tach�

et pur, d�un v�ritable mouvement d�esprit, lequel serait calqu� sur le geste de

la vie m�me ; et dans cette id�e que la vie, m�taphysiquement parlant et

parce qu�elle admet l��tendue, l��paisseur, l�alourdissement et la mati�re,

admet par cons�quence directe, le mal et tout ce qui est inh�rent au mal, � l�espace,

� l��tendue et � la mati�re. Tout ceci aboutissant � la conscience� et au tourment, et � la conscience dans le

tourment. Et quelque aveugle rigueur qu�apportent avec elles toutes ces

contingences, la vie ne peut manquer de s�exercer, sinon elle ne serait pas la

vie ; mais cette rigueur, et cette vie qui passe outre et s�exerce dans la

torture et le pi�tinement de tout, ce sentiment

implacable et pur, c�est cela la cruaut� �. C�est

l�h�ritage des Chants de Maldoror de Lautr�amont.

Maldoror, personnage cruel et cauchemardesque, m� par une puissance qui le

d�passe, est le fruit d�un regard clairvoyant dans la jach�re de l�inconscient encore

inutilis�, selon la propre expression d�Artaud.

� Oui, je vous surpasse tous par ma

cruaut� inn�e, cruaut� qu�il n�a pas d�pendu de moi de d�passer. ... Ne

craignez rien, enfants, je ne veux pas vous maudire. Le mal que vous m�avez

fait est trop grand, trop grand le mal que je vous ai fait, pour qu�il soit

volontaire � (Les Chants de Maldoror).

Balthus, lui-m�me, n�h�site pas � faire allusion � Sade pour d�crire l�une de ses toiles, La fen�tre (1933) .Â

� La jeune fille,

dit-il, qui est une petite P�ruvienne

excessivement laide, mais une de ces laideurs pleines de po�sie enfantine,

porte un costume assez fantastique et sans �poque, et tout le personnage offre

un contraste tr�s �trange avec l�entourage assez banal mais qui, par la vertu

m�me de ce contraste, prend un c�t� insolite et assez angoissant. Le tout est

assez curieux, l�atmosph�re, peut-�tre un conte de Sade, ... � (lettre

de Balthus � son p�re Eric

Klossowski du 31 ao�t 1933). Artaud

propose, dans son programme du premier manifeste du Th��tre de la Cruaut� paru

en octobre 1932 et que le peintre a donc pu vraisemblablement lire, de mettre

en sc�ne l�adaptation d�un conte du Marquis

de Sade, Eug�nie de Franval, r�alis�e par le fr�re de Balthus, Pierre Klossowski, et intitul�e Le

ch�teau de Valmore. A ce propos, Artaud

r�v�le que � l��rotisme sera

transpos�, figur� all�goriquement et habill�, dans le sens d�une

ext�riorisation violente de la cruaut�, et d�une dissimulation du reste �.

La victime (1937), allong�e sur un

lit recouvert d�un drap blanc non encore macul�, attend son heure. � Tout �tait pr�t, et le couteau avait �t�

achet� �. Ce m�me drap lui servira peut-�tre de linceul une fois le

sacrifice accompli. � Est-ce un

d�lire de ma raison malade, est-ce un instinct secret qui ne d�pend pas de mes

raisonnements, pareil � celui de l�aigle d�chirant sa proie, qui m�a pouss� �

commettre ce crime ; et pourtant, autant que ma victime, je

souffrais � (Les Chants de Maldoror).

3 � La peinture comme expression d�une lib�ration int�rieure

Comment

ne pas entendre � travers les propos sur la technique de ce premier manifeste

d�Artaud r�sonner les intentions

balthusiennes : � Le th��tre ne

pourra redevenir lui-m�me, c�est-�-dire constituer un moyen d�illusion vraie,

qu�en fournissant au spectateur des pr�cipit�s v�ridiques de r�ves, o� son go�t

du crime, ses obsessions �rotiques, sa sauvagerie, ses chim�res, son sens

utopique de la vie et des choses, son cannibalisme m�me, se d�bondent, sur un

plan non pas suppos� et illusoire, mais int�rieur (soulign� par

moi)�.

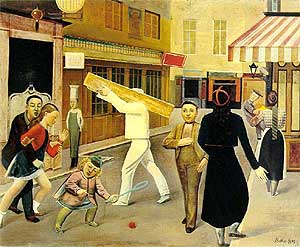

La rue (1933-1935) nous offre un

d�filement d�automates de r�ves. Des adultes dont on ne per�oit pas le visage,

des enfants hydroc�phales ou aux attitudes �rotiques laissent planer sur ce

tableau un � redoutable myst�re �, dit Artaud. Ce dernier a �crit dans sa p�riode surr�aliste un po�me

�ponyme :

� La rue sexuelle s�anime

le long des

faces mal venues,

les caf�s

p�piant de crimes

d�racinent les

avenues.

Des mains de

sexe br�lent les poches

et les ventres

bouent par-dessous ;

toutes les

pens�es s�entrechoquent,

et les t�tes

moins que les trous �.

Â

Neuf,

le nombre de personnages, le chiffre parfait de la mesure dans l�espace et du relancement

dans le temps (BALTHUS, Jean Leymarie, �ditions Skira). Le peintre poss�de

cette science de la composition issue de la � grande tradition de la peinture pour laquelle la toile est un espace

g�om�trique � remplir � (Artaud,

article cit�). Par ailleurs, le temps semble s��tre arr�t� ou simplement

suspendu. Le po�te �voquant l�atelier de Balthus

de la rue de Furstenberg a �crit : � Il y a le balancier d�une horloge qui ne se d�cide jamais � apporter le

dernier battant d�une heure �. Le peintre nous r�v�le dans ses

m�moires : � C�est le tableau

qui m�apprend � refuser la roue fr�n�tique. Lui ne court pas apr�s elle. Ce que

je cherche � atteindre, c�est son secret. L�immobilit� �.

Cette sensation d�immobilit�, on la ressent dans le Passage du Commerce Saint-Andr� (1952-1954).Â

Au centre, un chien a remplac� le menuisier, � droite un homme de

dos, le peintre lui-m�me et � gauche une vieille femme au dos vo�t�. Les personnages

sont toujours au nombre de neuf, mais l��chelle, l�espacement et l�expression

diff�rent enti�rement (Jean Leymarie, ouvrage cit�). Une cl�, imposante, est

peinte sur la fa�ade du fonds ; dessous une fl�che indique une direction.

Aucune impression �rotique n��merge de la toile. Et pourtant, la jeune fille au

pull jaune qui nous regarde, perplexe, semble avoir �t� le t�moin sinon visuel

du moins auditif d�un acte d�une de grande violence.

N�a-t-elle pas entendu les cris ou les g�missements de celle �tendue, lascive, au corps br�lant de La chambre (1952-1954) ?

La cl� ne serait-elle pas celle qui nous permet d�ouvrir ,

comme le dit Breton, cette bo�te �

fonds multiples

et de sonder au plus profond l��me humaine ?

Dans

ce cas, n�est-ce pas la jeune fille elle-m�me qui l�ve le voile sur son

inconscient demeur� jusque l� insondable, r�v�lant ainsi toute la cruaut� de

son d�sir ?

Est-ce

pour cette raison, enfin, que Balthus

souhaitait tant que les deux tableaux figurent dans la m�me collection ?

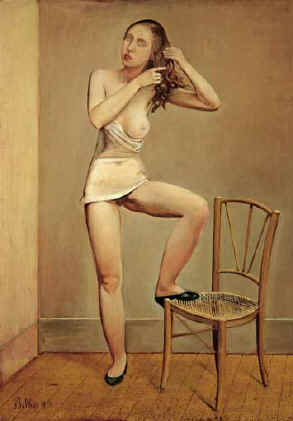

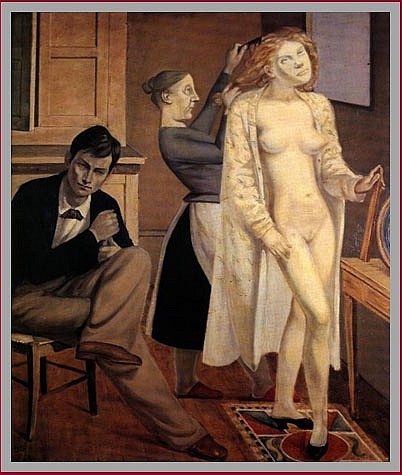

Ces obsessions �rotiques, dont parle Artaud et auxquelles le spectateur doit donner libre cours sur un plan int�rieur, Balthus les provoquent en nous d�s les premiers nus : Alice (1933), La toilette de Cathy (1933) et surtout La le�on de guitare (1934).Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â

Dans une des lettres � Antoinette de Watteville, avec laquelle il correspondra pendant pr�s dix ans avant qu�elle ne devienne sa femme, il commente ce dernier tableau en ces termes : � Je pr�pare une nouvelle toile. Une toile plut�t f�roce. Dois-je oser t�en parler ? Si je ne peux pas t�en parler � toi � C�est une sc�ne �rotique. Mais comprends bien, cela n�a rien de rigolo, rien de ces petites infamies usuelles que l�on montre clandestinement en se poussant du coude. Non, je veux d�clamer au grand jour, avec sinc�rit� et �motion, tout le tragique palpitant d�un drame de la chair, proclamer � grands cris les lois in�branlables de l�instinct. Revenir ainsi au contenu passionn� d�un art. Mort aux hypocrites ! Ce tableau repr�sente une le�on de guitare, une jeune femme a donn� une le�on de guitare � une petite fille, apr�s quoi elle continue � jouer de la guitare sur la petite fille. Apr�s avoir fait vibrer les cordes de l�instrument, elle fait vibrer un corps � (lettre du 1er d�cembre 1933).Â

Balthus cite

ensuite des vers extraits du po�me de Baudelaire,

� Lesbos �, qui fait partie des pi�ces condamn�es tir�es des Fleurs du mal. En lisant la quatri�me

strophe, on s�aper�oit l� encore que cette sc�ne du tableau rel�ve essentiellement du

fantasme �rotique, le personnage adulte symbolisant le d�sir inconscient de la

jeune fille :

Â

Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses,

qui font qu��

leurs miroirs, st�rile volupt� !

Les filles aux

yeux creux, de leur corps amoureuses,

Caressent

les fruits m�rs de leur nubilit� �.

Â

Dans La toilette de Cathy, �voquant un des �pisodes des Hauts de Hurlevent d�Emily Bront�, le personnage f�minin,

portrait d�Antoinette, promise alors � un diplomate, illustre parfaitement ce

que dit Artaud sur la lumi�re chez

le peintre : � On peut dire

qu�il y a une couleur, une lumi�re, une luminosit� � la Balthus. Et la

caract�ristique de cette luminosit� est avant

tout d��tre invisible. Les objets, les corps, les visages sont phosphorescents

sans que l�on puisse dire d�o� vient la lumi�re �. Heathcliff, repr�sent�

sous les traits de Balthus lui-m�me,

est lui r�alis� � l�aide de teintes sombres. Cathy avec la bonne qui la coiffe

forme un groupe trait� comme une vision. Le jeune homme est, au fond, assis

seul dans la chambre et l�on ressent toute l�amertume et le d�sespoir de vivre,

cette � mis�re crasse et noire � dont parle Artaud qui font que la peinture de Balthus est n�e d�une profonde r�volte int�rieure et constitue une

oeuvre singuli�re du XXe si�cle.

Â

Andr�-Michel BERTHOUX

Envoyez vos commentaires et vos questions au r�gisseur du site. Copyright � � 1997 Lierre & Coudrier �diteur