|

Votez pour nous |

| Le robot et le loup | ||

Un personnage de conte moderne : le robot

´┐Ż

´┐Ż

´┐Ż

´┐Ż

´┐Ż

´┐Ż

A.´┐Ż´┐Ż INTRODUCTION

D'antiques spectres resurgissent au point que la vague morale ouvre les portes du salut devant ce que l'on nomme violence, ins´┐Żcurit´┐Ż, acc´┐Żl´┐Żration non contr´┐Żl´┐Że du progr´┐Żs, etc. Effray´┐Ż, l'Occidental moyen en arrive ´┐Ż recourir ´┐Ż des m´┐Żthodes exp´┐Żditives pour pr´┐Żserver ses dogmes, conserver ses rites, ses saintet´┐Żs S´┐Żcurit´┐Ż, Stabilit´┐Ż, Sant´┐Ż.

Le long labeur de la civilisation para´┐Żt menac´┐Ż car c'est lui l'accus´┐Ż de ce proc´┐Żs o´┐Ż la peur du devenir fige chacun dans une attitude frileuse et st´┐Żrile.

On se demande quel a bien pu ´┐Żtre le b´┐Żn´┐Żfice des religions qu'il faille, sit´┐Żt la mort de Dieu, retourner aux cavernes pour mieux s'exercer ´┐Ż la sauvagerie. Quelle confiance peut-on alors accorder ´┐Ż un retour du sacr´┐Ż, m´┐Żme dans l'espoir de mieux vivre la modernit´┐Ż ? La sacralit´┐Ż porte-t-elle d'avantage de fruits sous le costume des nouvelles tendances que v´┐Żtue des habits solennels des pr´┐Żtres et officiants d'antan ?

Il est dit que l´┐Żenfant porte l´┐Żavenir mais il lui faut, avant de devenir adulte, absorber, int´┐Żgrer les r´┐Żgles que ses parents et l´┐Żenvironnement lui inculquent´┐ŻLes mythes, les l´┐Żgendes, les contes lui permettent de se forger une diff´┐Żrenciation entre l´┐ŻImaginaire et le r´┐Żel.

B.´┐Ż´┐Ż LE ROBOT, NOUVEAU MAITRE

1.´┐Ż La construction du moi, naissance du monde moderne

Dans l'imaginaire de l'enfant moderne, d´┐Żsormais, le robot remplace le loup ou la sorci´┐Żre. La substitution s'est faite avec simplicit´┐Ż... Celle-ci s'ins´┐Żre logiquement dans les moments d'´┐Żvolution de l'enfant.

Vers trois ans, l'enfant voit cro´┐Żtre en lui une forme de conscience qui le distingue du monde ext´┐Żrieur lui permettant une entr´┐Że progressive dans celui-ci. Le Moi se forge alors dans une lutte angoissante contre le monstre avaleur qui menace la toute jeune conscience ´┐Żmergeant vers la lumi´┐Żre des Humains. C'est sur la base de cette figuration que s'illustre le processus de naissance au monde concret, hors des flots sombres de l'inconscient. Durant cette p´┐Żriode, la jeune conscience est menac´┐Że ´┐Ż parce que ´┐Ż peine n´┐Że ´┐Ż de r´┐Ż-engloutissement par les flots sombres du chaos, de la ´┐Ż´┐Żnon-vie´┐Ż´┐Ż. Les figurations de m´┐Żre ´┐Ż´┐Żavaleuse´┐Ż´┐Ż, ´┐Ż´┐Żengloutisseuse´┐Ż´┐Ż, ´┐Ż´┐Żmauvaise´┐Ż´┐Ż ou ´┐Ż´┐Żcastratrice´┐Ż´┐Ż sont destin´┐Żes ´┐Ż repr´┐Żsenter ce mouvement de la ´┐Ż´┐Żvie en soi´┐Ż´┐Ż. La m´┐Żre r´┐Żelle ou son substitut incarn´┐Ż ne sont nullement en cause. En dehors de pathologies gravissimes, aucune m´┐Żre au monde ne pourrait atteindre ce niveau de cruaut´┐Ż froide en d´┐Żtruisant les jeunes forces de l'enfant. Par contre ´┐Ż travers ses imagines, ses angoisses et ses cauchemars, l'enfant per´┐Żoit le puissant mouvement de la vie en lui. Ce dernier lui est en quelque sorte ´┐Ż´┐Żr´┐Żv´┐ŻlÚá╗ de mani´┐Żre puissamment sensitive et affective.

C'est ´┐Ż partir de cette valse d'images que se forge les premiers ´┐Żl´┐Żments du Moi, adaptable et pilote de la conscience. La conscience lib´┐Żr´┐Że de la gangue indiff´┐Żrenci´┐Że du monde ant´┐Żrieur fabrique d´┐Żsormais des outils de transformation du monde.

L'enfant apprend ´┐Ż manipuler les robots ´┐Żlectroniques du monde moderne et en luttant contre ces silhouettes mutantes, contre ces structures aux fonctions multiples, le jeune humain se cr´┐Że les moyens de faire face ´┐Ż un monde dans lequel la forme ext´┐Żrieure des objets n'est plus stable. Les outils psychiques de transformations du monde se perfectionnent.

Mais le monstre est l´┐Ż, de forme massive, dent´┐Ż, la gueule engloutisseuse, mena´┐Żant, fascinant, il guette de sa pr´┐Żsence ´┐Żternelle...

Quand le monde environnant ´┐Żtait celui de la nature sauvage, que la terre ´┐Ż cultiver ´┐Żtait encore habit´┐Że de b´┐Żtes fauves, les images d'´┐Żmergence de la conscience cr´┐Żatrice se d´┐Żveloppaient autour du th´┐Żme d'un combat contre les fauves de la jungle. C'est autour de ces figurations que se d´┐Żvelopp´┐Żrent les rites initiatiques d'affrontement de la for´┐Żt sacr´┐Że. Il fallait que le jeune, l'ado-lescent ´┐Ż celui qui va devenir adulte -, montre sa capacit´┐Ż ´┐Ż tirer parti de ses qualit´┐Żs physiques et psychiques pour faire face au monstre engloutisseur qu'´┐Żtait la jungle, au profit de sa communaut´┐Ż et pour la plus grande gloire de son petit Moi.

En d'autres temps, les humains eurent plut´┐Żt ´┐Ż vaincre la masse sombre d'une morale barbare. Les grandes villes ´┐Żtaient n´┐Żes, une partie de l'humanit´┐Ż se sentait d´┐Żj´┐Ż apte ´┐Ż ma´┐Żtriser de nombreuses techniques, mais les centres urbains ´┐Żtaient insalubres et dangereux. Il fallut ma´┐Żtriser ces masses psychiques encore proches de la violence d'antan. Les grandes morales naquirent, le Tao´┐Żsme, le Juda´┐Żsme, la Philosophie grecque, etc.

Chaque fois le jeu des images changeait de forme, pas de structure ni de finalit´┐Ż.

Au Moyen ´┐Żge, un pauvre animal en voie de disparition, le loup, figura ce pouvoir terrible de la Nature sauvage et, par suite, l'inconscient qui menace la jeune pousse trop faible pour affronter le monde turpide. De nos jours, l'engloutisseur, le monstre, c'est bel et bien l'inconscient dont la conscience de l'enfant se d´┐Żtache. C'est ainsi que nos syst´┐Żmes de connaissance nomment une zone de la psych´┐Ż qui demeure voil´┐Ż d'un ´┐Żpais rideau de myst´┐Żres et de dangers. L'enfant moderne ´┐Ż celui de nos cultures ´┐Ż forte coloration h´┐Żdoniste, assur´┐Ż d'une longue stabilit´┐Ż mat´┐Żrielle n'a plus ´┐Ż faire face ´┐Ż une nature externe, v´┐Żg´┐Żtale ou animale, il lui faut affronter les monstres noirs de ses r´┐Żveries int´┐Żrieures. Et c'est dans son environnement imm´┐Żdiat que l'enfant trouvera les formes capables de figurer cette danse des masses psychiques. Les grues, les gros excavateurs, les ordinateurs et les robots vont remplacer le loup sur lequel d´┐Żsormais, l'enfant s'apitoie plut´┐Żt.

La premi´┐Żre coupure conscient/inconscient se produit ´┐Ż ce moment de la vie et c'est gr´┐Żce ´┐Ż elle que l'enfant prend la mesure de ses jeunes forces. L'en priver, lui ´┐Żter les moyens de ce passage, en le prot´┐Żgeant par exemple, c'est menacer gravement son potentiel adaptatif. Laisser l'enfant faire ses propres exp´┐Żriences ne veut pas dire l'abandonner ´┐Ż lui-m´┐Żme face au monstre d´┐Żvorant de sa nature int´┐Żrieure. C'est par le jeu des images int´┐Żrieures, par le truchement de repr´┐Żsentations, hors des balises du rationnel, que l'enfant trouvera les moyens de s´┐Żaguerrir et de fortifier son jeune ego.

Les anciens nous avaient l´┐Żgu´┐Ż un patrimoine mythique et l´┐Żgendaire abondant dont le but ´┐Żtait, par la r´┐Żp´┐Żtition, le r´┐Żcit et la narration de montrer le chemin de la domestication du monstre/loup/inconscient. Les r´┐Żcits au coin du feu, les l´┐Żgendes du croque-mitaine, etc. permettaient ´┐Ż l'enfant de prendre en compte la dimension puissante et cr´┐Żatrice de l'inconscient/nature et cela lui permettait aussi de pressentir les issues possibles vers la r´┐Żalit´┐Ż objective du monde environnant. C'est de l´┐Ż que d´┐Żcoule cette prodigieuse victoire de la ruse sur la force car l'enfant, anim´┐Ż par le mythe, au lieu d'´┐Żtre guid´┐Ż par des rationalisations qui balisent tout, apprend ´┐Ż faire confiance ´┐Ż l'intuition qu'il peut avoir de la situation et ce, sans avoir de plan pr´┐Żconstruit. L'enfant apprend l'inventivit´┐Ż gr´┐Żce ´┐Ż l'adaptation qu'il fait du r´┐Żcit mythique ou l´┐Żgendaire face ´┐Ż la r´┐Żalit´┐Ż telle qu'il la vit. La violence qui s'expose dans les mythes et les contes est une sorte de repr´┐Żsentation des puissances en jeu dans l'inconscient. La cruaut´┐Ż si bien affich´┐Że dans les l´┐Żgendes n'est ´┐Żgalement rien de plus que l'affectation par des g´┐Żn´┐Żrations innombrables d'´┐Żtres humains de la puissance ambivalente de la Nature. La m´┐Żme que celle que Olivier Boissi´┐Żre pressentait dans les paysages ass´┐Żch´┐Żs de l'Arizona.

´┐Ż´┐ŻCes landes arides ont vu se p´┐Żtrifier les Titans. Rien ici de paisible. La nature dans toute sa violence. Le ruisselet qui serpente sous les frondaisons de cottons woods et de junipers peut en un instant se muer en torrent d´┐Żvastateur emportant tout sur son passage. Partout, m´┐Żme dans la for´┐Żt de pins ponderosas des hauts plateaux, la roche affleure, d´┐Żnud´┐Że, visible. M´┐Żre nature en nourrice s´┐Żche, cassante, exigeante, voire meurtri´┐Żre. On saisit mieux ´┐Ż ce spectacle la terreur sacr´┐Że des indig´┐Żnes, leur soumission religieuse ´┐Ż la terre et ´┐Ż la montagne, l'attachement farouche ´┐Ż leur sol aussi. Quelque chose comme la tendresse et la frousse qu'inspire aux marins l'oc´┐Żan. ´┐Ż[2]

L'histoire de l'´┐Żtre humain semble riv´┐Że ´┐Ż la r´┐Żsolution de la peur, comme si seul ce sentiment pouvait signifier qu'il y ait quelque chose ´┐Ż vaincre, une r´┐Żsistance ´┐Ż passer et finalement une r´┐Żelle conqu´┐Żte ´┐Ż op´┐Żrer sur le monde. Un enfant qui ne conna´┐Żtrait pas cet assaut de la crainte et de la peur face aux puissances de la Nature[3] serait menac´┐Ż de ne pas pouvoir acc´┐Żder efficacement au monde de l'adulte, par manque, ´┐Ż la fois, de souplesse, de force et de capacit´┐Ż ´┐Ż changer ´┐Ż ondoyer dans les interstices du r´┐Żel. Que veut dire prot´┐Żger un enfant si nous ne savons pas lui donner la possibilit´┐Ż d'affronter ses monstres int´┐Żrieurs pour les domestiquer, mettre leur force au service de la conscience. Au lieu de cela, bien souvent parce que nous sommes inconscients de l'enjeu et que nous n'avons pas su nous-m´┐Żmes dominer cette peur, nous transmettons ´┐Ż nos enfants la crainte du monstre/robot, pris ici comme m´┐Żtaphore du monde technique dans lequel nous vivons.

2.´┐Ż Place au nouveau ma´┐Żtre

La rencontre de l'enfant moderne, du robot et du loup rev´┐Żt un caract´┐Żre ´┐Żtrange.

L'enfant, bien plus que l'adulte est amen´┐Ż ´┐Ż r´┐Żagir de fa´┐Żon adapt´┐Że, rapide et pertinente aux sollicitations du monde alentour. Pour lui, cet affrontement est frapp´┐Ż du double sceau de l'ambivalence. D'un c´┐Żt´┐Ż la curiosit´┐Ż pour le monde, nourrie par la puissance de l'´┐Żros qui pousse l'´┐Żtre vers le monde, de l'autre, la peur, le suintement de l'angoisse qui noue le ventre et tord les visc´┐Żres.

Un t´┐Żmoignage

´┐Ż´┐ŻJ'´┐Żtais avec mon fils pr´┐Żs d'un chantier de d´┐Żmolition et nous regardions ´┐Żvoluer les puissantes grues avec leur lourd b´┐Żlier qui abattaient d'immenses murs comme s'il s'´┐Żtait agi de paravents. J'avais d´┐Żj´┐Ż rep´┐Żr´┐Ż chez lui des r´┐Żves effrayants, lesquels ´┐Żtaient tous en rapport avec ses robots/jouets. Pour l'aider ´┐Ż pousser je lui avais parl´┐Ż du loup... et autres fauves de la nuit. Rien ne fonctionnait comme mes ma´┐Żtres me l'avaient annonc´┐Ż. Je fus tr´┐Żs surpris de constater qu'il n'avait pas du tout envie de s'approcher des grues. Il paraissait m´┐Żme franchement effray´┐Ż. D´┐Żcid´┐Żment ses terreurs prenaient des allures bien singuli´┐Żres. Il en fit une v´┐Żritable obsession durant la journ´┐Że qui suivit. La grue avaleuse ´┐Żtait pass´┐Że dans ses jeux et fantasmes aux c´┐Żt´┐Żs des robots et autres figures cuirass´┐Żes. Je l'initiai donc ´┐Ż la domestication de la grue/robot ´┐Ż l'instar de ce que l'on m'avais d´┐Żj´┐Ż appris pour domestiquer les monstres de l'inconscient. Je tenais cette m´┐Żthode de ma vie en Afrique. Selon les vieux africains, au lieu de favoriser le refoulement des peurs dues aux images int´┐Żrieures effrayantes, les adultes ont pour r´┐Żle principal de faciliter l'int´┐Żgration de celles-ci en aidant l'enfant ´┐Ż ´┐Żprouver ses premi´┐Żres forces en se mesurant aux monstres, avec l'appoint des forces parentales. C'est ´┐Ż cette fin que des jeux sont mis en place qui miment l'approche, le combat et finalement la victoire de la conscience sur le fauve titanesque que l'enfant rapporte ´┐Ż sa tribu comme gage de sa jeune puissance.

Je sugg´┐Żrai donc ´┐Ż mon fils de se reposer sur moi ou sa maman pour faire face aux robots de sa nuit, aux excavatrices de son inconscient.

Ses p´┐Żr´┐Żgrinations lui permirent au moins de consid´┐Żrer les robots un peu plus comme des jouets. Il se mit ´┐Ż les manipuler, ´┐Ż en construire. Il ne les d´┐Żtruisit plus.

Quel impact cela eut-il sur son ´┐Żvolution ?

Je ne sais. Nous verrons dans vingt ans , lui et moi !´┐Ż´┐Ż[4].

A la suite de cette anecdote je d´┐Żcidai de me pencher sur le probl´┐Żme et en parlai ´┐Ż ceux de mes amis qui pouvaient avoir des enfants en ´┐Żge de passer au stade de la conscience (3 ´┐Ż 4 ans). Les informations vinrent confirmer mon hypoth´┐Żse de d´┐Żpart : Il existe bel et bien une ´┐Żquivalence psychologique entre l'ancienne Nature et la Culture contemporaine.´┐Ż´┐Ż

Nous n'avons plus de for´┐Żt sacr´┐Że mais nous sommes chaque jour ´┐Ż la lisi´┐Żre d'une jungle terrifiante, celle de nos images int´┐Żrieures qui d´┐Żfilent sans ordre. L'enfant citadin sait o´┐Ż est son monstre et il convient seulement de lui donner les moyens de p´┐Żn´┐Żtrer dans sa for´┐Żt int´┐Żrieure. Pour cela il suffit simplement de savoir que ´┐Ż´┐Ż´┐Ża existe´┐Ż´┐Ż.

Les vieilles l´┐Żgendes meurent, les enfants ne croient plus en la puissance terrifiante du loup, qu'il soit simplement habill´┐Ż ou rev´┐Żtu des attributs du loup-garou. Certains intellectuels sont ravis d'une telle transformation de l'esp´┐Żce humaine et se frottent les mains ´┐Ż l'id´┐Że que l'humanit´┐Ż s'affranchit des terreurs anciennes, d´┐Żsu´┐Żtes et idiotes. D'autres au contraire se lamentent de nostalgie et pr´┐Żnent d´┐Żj´┐Ż un retour aux traditions l´┐Żgendaires. Nous pourrions comprendre ces j´┐Żr´┐Żmiades de nantis si nous ignorions que la crainte des choses obscures qui gisent au fond de l'´┐Żme r´┐Żv´┐Żle aussi chez l'enfant la naissance d'une forme de conscience, la r´┐Żplique exacte de celle qui va plus tard ma´┐Żtriser les outils de la modernit´┐Ż, construire des robots pour am´┐Żliorer la vie.

3.´┐Ż L'adulte et le Robot

Il existe beaucoup de r´┐Żves de robot chez l'adulte, ceux-ci n'expriment pas forc´┐Żment une tendance m´┐Żcaniste de la psych´┐Ż. Les terreurs contemporaines sont bien plus du c´┐Żt´┐Ż de la m´┐Żcanique et de l'´┐Żlectronique que provoqu´┐Żes par des aventures dans une jungle transform´┐Że en r´┐Żserve africaine. En nous tournant vers des sc´┐Żnes de la vie quotidienne nous constatons que l'homme moderne projette sur ses outils et sur la technique les fantasmes que nos anc´┐Żtres attribuaient plut´┐Żt aux monstres de la nature environnante : fant´┐Żmes, d´┐Żmons, elfes et autres animaux fantastiques...

Ne parle-t-on pas de virus informatique, de parasites dans les logiciels ?...

“ “ “

Lisons ces lignes extraites de ´┐Ż´┐ŻL'´┐Żv´┐Żnement du jeudi´┐Ż´┐Ż du 31 mars 1988 :

´┐Ż´┐ŻDe son c´┐Żt´┐Ż, Chirac, qui a voulu incarner l'avenir a fini par en faire un peu trop.

Transform´┐Ż par ses conseillers en image en vue superman jeune, heureux, sans souci d'argent, sans ennui de sant´┐Ż, il s'est en quelque sorte deshumanis´┐Ż.

D´┐Żcontract´┐Ż, excessivement d´┐Żcontract´┐Ż, ayant un peu vite r´┐Żponse ´┐Ż tout, il fait quelques fois penser ´┐Ż un robot et, ´┐Ż ce titre, il inqui´┐Żte.

Car un robot, aussi avenant soit-il n'est jamais autonome´┐Ż; il existe toujours, dans l'ombre quelques hommes myst´┐Żrieux qui l'ont programm´┐Ż.´┐Ż´┐Ż

Ainsi s'exprime un journaliste que l'on ne peut pas soup´┐Żonner de se livrer ´┐Ż des interpr´┐Żtations psychologiques fantaisistes. Cette remarque exprime pourtant quelque chose de vrai au plan de l'imaginaire.

Face aux outils modernes, l'homme a peur, terriblement peur que le contr´┐Żle de la machine ne lui ´┐Żchappe. Ce n'est pas un th´┐Żme de science-fiction, c'est une hypoth´┐Żse largement d´┐Żbattue par les experts. Ses terreurs se portent d´┐Żsormais sur la micro-nature et sur la technologie. C'est en elle que logent les d´┐Żmons. Toute cette foule se trouve aussi maintenant dans le corps de l'homme et dans les atomes qui servent de base ´┐Ż la technique. L'´┐Żtre humain a d´┐Żsormais peur d'´┐Żtre pollu´┐Ż, infiltr´┐Ż par des sortes de parasites qui le d´┐Żtruisent et par des virus intelligents.

Le loup s'est d´┐Żguis´┐Ż en robot et Merlin, le magicien, pilote d´┐Żsormais des ordinateurs sophistiqu´┐Żs.

L'homme et la femme modernes sont bien plus effray´┐Żs par la complexit´┐Ż du monde moderne que par les dangers d'une Nature qui n'existe plus qu'´┐Ż l'´┐Żtat de jardin. Pendant que l'enfant, dans un r´┐Żflexe simple et imm´┐Żdiat se pr´┐Żmunit seul des craintes que ses parents lui l´┐Żguent.

La v´┐Żritable r´┐Żvolution de l'´┐Żre moderne se situe dans ce passage quasi imperceptible d'un objet r´┐Żel/naturel ´┐Ż un objet r´┐Żel/culturel.

Qu'est ce qui agite l'Homme moderne pour qu'il soit aussi m´┐Żfiant ´┐Ż l'´┐Żgard de la technique et pr´┐Żt ´┐Ż en brider l'utilisation. L'Ethique, nouvelle d´┐Żesse purificatrice, compl´┐Żte remarquablement l'´┐Żcologie pour ce qui est de freiner les "progr´┐Żs" de la technique. L'´┐Żcologie apporte la pond´┐Żration, l'Ethique l'ordre moral.

Cette position est fortement charg´┐Że d'ambigu´┐Żt´┐Żs. D'un c´┐Żt´┐Ż, pour la pr´┐Żservation de son bien-´┐Żtre et de sa sant´┐Ż, l'individu moderne demande ´┐Ż celle-ci d'´┐Żtre la plus performante possible, de l'autre il lui est impossible d'assumer les cons´┐Żquences de cette demande : la blessure d'une plan´┐Żte qui saigne et menace de mourir.

Dans un sursaut de bonne conscience il accuse la soci´┐Żt´┐Ż, les cadences, l'inhumanit´┐Ż des villes... Le r´┐Żflexe ´┐Żcologique vient ´┐Ż point, traduisant le d´┐Żsir de revenir ´┐Ż Nature naturante comme au temps du paradis, dans l'harmonie. Malgr´┐Ż tout, ce r´┐Żflexe, m´┐Żme s'il para´┐Żt ´┐Żtre le seul qui soit l´┐Żgitime face aux agressions de la technique, n'est pas totalement assum´┐Ż ni clairement justifi´┐Ż. La conscience ´┐Żcologique, telle qu'elle s'expose commun´┐Żment, est une mauvaise conscience qui abrite des morales douteuses, fond´┐Żes sur la peur. Il n'est pas s´┐Żr que l'´┐Żcologie scientifique se reconnaisse tout ´┐Ż fait dans cela. L'Homme moderne ne se rend pas tr´┐Żs bien compte que science et technique vont ensemble et sont les fruits de l'Humanit´┐Ż elle-m´┐Żme. Tout se passe comme si les humains ne supportaient pas d'avoir ´┐Ż surmonter les difficult´┐Żs dues ´┐Ż la ma´┐Żtrise des techniques. Pour l'occidental, tout devrait ´┐Żtre facile et couler de source. Qu'une menace plane et il se sent trahi, c'est bien au travers de cette trahison que se dessine ce sentiment de d´┐Żch´┐Żance et de d´┐Żgo´┐Żt de soi, si poignant dans les id´┐Żologies contemporaines.

L'enfant divin est abandonn´┐Ż ! L'Occidental est emp´┐Żtr´┐Ż dans l'incompr´┐Żhension de l'objet qu'il a cr´┐Ż´┐Ż et qui n'est pas le moins important dans le champ culturel car il s'agit en fait de l'ensemble des outils sur lesquels reposent la soci´┐Żt´┐Ż moderne. Parmi ceux-l´┐Ż, l'´┐Żlectronique semble devoir subir le sort particulier du fils honni, r´┐Żit´┐Żration du mythe de Ca´┐Żn. L'informatique est vis´┐Że par les campagnes d'´┐Żpuration de la culture.

Il suffit en effet de lire n'importe quel magazine pour constater combien l'Homme nourrit ´┐Ż l'´┐Żgard de l'outil un immense soup´┐Żon. Les humains qui habitent l'Occident sont devenus profond´┐Żment m´┐Żfiants ´┐Ż l'´┐Żgard du monde qu'ils ont cr´┐Ż´┐Ż. Partout c'est le proc´┐Żs de l'outil qui s'annonce et l'on oublie volontiers que ´┐Ż derri´┐Żre le robot, dans l'ombre il existe toujours quelques hommes qui l'ont programm´┐Ż. ´┐Ż ... Ce qui veut dire que nos consciences contemporaines reproduisent le mythe du complot. Et cette opinion se r´┐Żpand bien plus parmi les gens autoris´┐Żs que chez le vulgum pecus. C'est le th´┐Żme de nombreux films produits tant aux USA qu'en Europe. La s´┐Żrie X Files en est un exemple caract´┐Żristique.

Voici par exemple l'opinion d'un savant, Pierre Thuillier, sp´┐Żcialiste de futurologie et qui enseigne l'histoire et la philosophie des sciences.

´┐Ż´┐ŻPollutions, d´┐Żgradations et d´┐Żs´┐Żquilibre se multiplient ; les soci´┐Żt´┐Żs industrielles disposent de techniques tellement puissantes et exercent de telles violences sur l'environnement que les pires exc´┐Żs sont ´┐Ż redouter. La conclusion "´┐Żcologique" va quasiment de soi : freiner le processus destructeur chaque fois que c'est possible. ´┐Ż[5]

Cette opinion est tr´┐Żs r´┐Żpandue mais, de la part d'un savant cela r´┐Żsonne avec force. Pollution, d´┐Żgradations... riment avec techniques. La soci´┐Żt´┐Ż industrielle est inculp´┐Że. Ses techniques sont "violentes"...

Comme ´┐Ż regret le sage en arrive ´┐Ż dire que la solution ´┐Żcologique s'impose mais il sous entend aussi qu'il ne s'agit pas de la meilleure solution : freiner le processus destructeur... La solution ´┐Żcologique se trouve donc du c´┐Żt´┐Ż conservateur, c'est ce qui semble g´┐Żnant, elle est freinatrice de progr´┐Żs et n'est qu'un signe de d´┐Żfense. Sur ce point de nombreux savants s'entendent pour dire que le r´┐Żflexe ´┐Żcologique est une sorte de geste d'auto-d´┐Żfense qui est le moins n´┐Żgatif. Il n'est pas s´┐Żr que l'´┐Żcologie ne soit que cela, pourtant c'est ce qui pr´┐Żvaut pour l'instant.

En marge du proc´┐Żs de l'outil, c'est celui de la programmation ´┐Ż donc d'un manipulateur ´┐Ż qui commence. D´┐Żj´┐Ż les krach boursiers sont mis au compte de l'informatique, les pannes diverses des administrations lui sont imputables. Et beaucoup d'individus ont par rapport ´┐Ż l'outil informatique une attitude ´┐Żtonnamment animiste. L'outil est anim´┐Ż, on lui parle, on l'insulte, il se cr´┐Że entre lui et l'humain une sorte de lien empli de mana[6]. Il n'est pas sans int´┐Żr´┐Żt de constater qu'il se passa quelque chose de semblable au moment de l'arriv´┐Że de la voiture sur le march´┐Ż des m´┐Żnages.

4.´┐Ż L'exemple de la voiture

Nombreux furent les hommes qui eurent avec leur m´┐Żcanique un lien d'ordre amoureux. La machine ´┐Żtait aim´┐Że, elle s'appelait ´┐Ż´┐ŻTitine´┐Ż´┐Ż, on la flattait dans les c´┐Żtes pour la soutenir dans son effort, on s'inqui´┐Żtait pour elle quand elle "toussait" ... Puis la voiture fut banalis´┐Że et l'on oublia sa charge affective puissante d´┐Żsormais pass´┐Że au sens commun. Mais la voiture demeure dot´┐Że d'une tr´┐Żs forte charge affective qui tient du tabou ; tout se passe comme si cet outil dangereux repr´┐Żsentait une zone sacr´┐Że, or voil´┐Ż un instrument terriblement bruyant, dangereux, tr´┐Żs polluant et dont les ressources m´┐Żcaniques n'ont aucun rapport avec ce qui lui est demand´┐Ż[7]. Dans de nombreux cas, sauf chez les professionnels, la voiture est plus qu'un vernis de repr´┐Żsentation. Nul ne peut y toucher. Si bien que les gouvernants qui g´┐Żrent ce secteur selon une ligne fortement d´┐Żmagogique, plus qu'ils ne la gouvernent, ne peuvent pas r´┐Żglementer l'utilisation des v´┐Żhicules automobiles selon des objectifs coh´┐Żrents avec les besoins contemporains d'une Nation. Pour soutenir ce mythe moderne le pr´┐Żtexte ´┐Żconomique ne suffit pas et m´┐Żme les ´┐Żcologistes demeurent ´┐Ż ce sujet dans une certaine ambivalence. Quel adulte financi´┐Żrement autonome ferait actuellement le sacrifice de sa voiture pour n'utiliser que les services des professionnels de la conduite ou des transports en commun´┐Ż?

L'affectation de la voiture est pass´┐Że dans les m´┐Żurs et il faudra beaucoup de temps pour sortir d'une telle idol´┐Żtrie. Or, c'est bien cela qui nous d´┐Żmontre que l'Homme moderne est d´┐Żpass´┐Ż par l'outil qu'il a cr´┐Ż´┐Ż. La conscience n'a pas suivi les rythmes des changements.

L'informatique et ses industries p´┐Żriph´┐Żriques sont en passe de subir le m´┐Żme investissement affectif au grand ravissement des producteurs et cr´┐Żateurs de ces produits. La marge ´┐Żconomique des produits de l'´┐Żlectronique est telle que tout psychologue y soup´┐Żonnerait l'existence de quelque objet pr´┐Żcieux sur-investi par la psych´┐Ż de nos contemporains. Les marges atteignent parfois dix fois le prix de revient. Seules les productions artistiques parviennent ´┐Ż ce niveau dans une ´┐Żconomie de march´┐Ż.

5.´┐Ż Les robots ´┐Żlectroniques

L'informatique prend peu ´┐Ż peu la place de la voiture, une place religieuse, une valeur de tabou, crainte d'un c´┐Żt´┐Ż, v´┐Żn´┐Żr´┐Że de l'autre, presque au m´┐Żme titre qu'une d´┐Żesse.

Mais nous savons aussi qu'il existe quelqu'un derri´┐Żre la machine, qui la con´┐Żoit et la programme pour nous, et nous n'avons pas acc´┐Żs ´┐Ż ces fonctions quand nous sommes de simples utilisateurs. La ma´┐Żtrise de cet outil finit par devenir myst´┐Żrieuse et se constitue en lieu de projection ; l'inqui´┐Żtude gagne le c´┐Żur de chacun d´┐Żs qu'il s'agit de s'aventurer dans le monde, la ville, cette formidable repr´┐Żsentation de la complexit´┐Ż humaine. Une grande part de la philosophie catastrophiste contemporaine prend sa source dans une telle inqui´┐Żtude. De plus en plus ´┐Żtranger ´┐Ż sa cr´┐Żation, l'humain finit par s'en couper, la rejetant ´┐Ż l'ext´┐Żrieur dans un sursaut de projection qui semble le lib´┐Żrer de cette emprise de l'outil et de ´┐Ż´┐Żceux´┐Ż´┐Ż qui le manipulent dans les coulisses de la vie. Comme les antiques humains nous ne sommes pas loin de donner ´┐Ż la technique une sorte d'´┐Żme. C'est un f´┐Żtichisme d'un genre moderne et aux cons´┐Żquences encore impr´┐Żvisibles.

Pour mieux saisir cette comparaison que nous faisons entre la nature telle que les anciens la percevait et la structure sociale contemporaine, ´┐Żcoutons ce que dit un journaliste ´┐Ż propos de la terre des indiens de l'Arizona :´┐Ż Nous pourrions ajouter comme dernier exemple que d´┐Żsormais L'homme et la femme modernes connaissent face au monde urbain, complexe et truff´┐Ż d'´┐Żlectronique le m´┐Żme type d'effroi et de fascination que les indiens de l'Arizona ressentaient face ´┐Ż la perfidie de leur nature environnante. ´┐Ż ("L'Arizona de John Wayne", Olivier Boissi´┐Żre, op. cit.)

Dans la fantasmatique commune, la complexit´┐Ż de la Culture remplace celle de la Nature. L'humain moderne projette sur la culture les craintes que les hommes pr´┐Żhistoriques nourrissaient ´┐Ż l'´┐Żgard de la for´┐Żt primitive. Il en r´┐Żsulte que la premi´┐Żre difficult´┐Ż ´┐Ż vaincre pour vivre convenablement r´┐Żside dans la peur que nous avons de la vie urbaine, principale composante de la soci´┐Żt´┐Ż moderne. L'enfant cherche ´┐Ż s'en acquitter au travers de la figure des robots qu'il apprend ´┐Ż dominer. L'acquisition d'un savoir sur l'outil et sa domestication sont les autres composantes que l'humain doit englober avant de pr´┐Żtendre ´┐Ż une forme de conscience individuelle. La for´┐Żt sacr´┐Że est d´┐Żsormais au c´┐Żur des villes. Cela ne nie pas la n´┐Żcessaire introversion ´┐Ż laquelle l'homme moderne est confront´┐Ż. Derri´┐Żre le robot il y a quelqu'un qui le manipule et qui en conna´┐Żt donc tous les rouages. C'est la Conscience, et nul autre ma´┐Żtre. La t´┐Żche de la modernit´┐Ż est bien d´┐Żfinie.

Peut-´┐Żtre l'´┐Żducation des jeunes enfants devrait-elle int´┐Żgrer d´┐Żsormais la mort du loup ?

6.´┐Ż La mort du loup

Les jeux de beaucoup de nos bambins m´┐Żles tournent autour de ces jouets repr´┐Żsentant des humano´┐Żdes robotis´┐Żs. Au travers de ceux-ci les enfants cr´┐Żent un rituel qui leur permet d'exorciser la peur qu'ils ont des m´┐Żcaniques complexes qu'ils auront ´┐Ż g´┐Żrer et ´┐Ż commander. Tout se passe comme si la psych´┐Ż ´┐Żtait bien plus mall´┐Żable, souple et adaptable que la conscience commune, p´┐Żtrie de crainte et conservatrice. Cette facult´┐Ż de manier l'outil que l'enfant acquiert en dominant ses peurs le conduit alors ´┐Ż aborder des instruments tr´┐Żs complexes avec une rapidit´┐Ż qui ´┐Żtonne mais qui est, au fond, toute naturelle car il ne fait que ma´┐Żtriser le fruit d'une civilisation qui n'est pas forc´┐Żment le monstre si volontiers d´┐Żpeint. Les enfants de cinq ´┐Ż sept ans se servent des ordinateurs avec une intelligence qui surprend d'autant plus qu'ils ne savent pas lire, ils se guident gr´┐Żce aux signes qui abondent dans la plupart des logiciels. Ces enfants, sans guides, parviennent ´┐Ż lire et ´┐Żcrire rapidement sans le recours des m´┐Żthodes habituelles. De ce point de vue, la p´┐Żdagogie appara´┐Żt terriblement d´┐Żsu´┐Żte et les id´┐Żologues se r´┐Żfugient dans des consid´┐Żrations plus ou moins moralistes qui rejettent de toute mani´┐Żre l'outil ´┐Żlectronique jug´┐Ż froid, impersonnel et d´┐Żshumanisant... On voit mal comment un ordinateur, ´┐Ż moins que ce ne soit la t´┐Żl´┐Ż, pourrait ´┐Żtre responsable de la d´┐Żcadence culturelle que d'aucuns constatent et d´┐Żnoncent en tous points.

Que peut-on faire avec, pour ou contre le robot de l'imaginaire de l'enfant´┐Ż?

Les recours ne manqueront ´┐Żvidemment pas dans les manuels de psychologie. Mais c'est sur le terrain, dans les lieux o´┐Ż cet imaginaire si puissant rencontre le concret que nous aurons le plus de chance d'apprendre. Il nous reste beaucoup ´┐Ż inventer car l'horizon urbain, nouvelle Nature, impose une adaptation de tout le patrimoine culturel et mythique et l'assouplissement de nos mentalit´┐Żs. Peut-´┐Żtre avons-nous ´┐Ż redevenir face aux lieux de l'´┐Żme comme ces guetteurs anciens qui ´┐Żpiaient les mouvements de la Nature afin de mieux s'y glisser et pour donner ´┐Ż leur famille tout le confort d'une s´┐Żcurit´┐Ż conquise de haute lutte.

C.´┐Ż´┐Ż LE ROBOT, NOUVEAU HEROS

1.´┐Ż Vivacit´┐Ż enfantine et morales parentales

Si l'on se penche sur la litt´┐Żrature enfantine, sur la productions des jouets, on est frapp´┐Ż de constater l'´┐Żnorme place prise par les m´┐Żcaniques cuirass´┐Żes. Il est loin le temps des poup´┐Żes chiffons, des marionnettes et des jouets en bois. Il est vrai que ces derniers imitaient les outils du moment. Papa construisait la maison et maman brodait... On trouve encore des jouets repr´┐Żsentant des maisons ´┐Ż construire et des canevas pour petites filles, mais dans des boutiques sp´┐Żcialis´┐Żes en jouets anciens.

Cette constatation interf´┐Żre avec une autre, celle de la prolif´┐Żration des films qui mettent en jeu des h´┐Żros dont la principale caract´┐Żristique est d'´┐Żtre dot´┐Ż d'attributs bien plus m´┐Żcaniques qu'humains. Il en va ainsi des Mad-Max, Rangoog et autres Bioman. D'autre part, la t´┐Żl´┐Żvision elle-m´┐Żme contribue par son apport ´┐Ż cette prolif´┐Żration d'images de h´┐Żros irr´┐Żels, m´┐Żcaniques, automates et robotis´┐Żs.

Il est facile de constater que ces productions cin´┐Żmatographiques et t´┐Żl´┐Żvisuelles font partie de gigantesques campagnes de publicit´┐Ż et dont le jouet pour enfant n'est qu'un des aspects particuliers. La campagne Bioman en fut un exemple frappant. On pourrait dire que ces campagnes ont un impact intol´┐Żrable sur notre culture par l'influence insidieuse qu'elles exercent sur l'´┐Żducation de nos enfants. On pourrait ´┐Żvoquer alors la perte des valeurs traditionnelles de courage, d'audace, de solidarit´┐Ż et d'amour et enfin de probit´┐Ż morale qui s'effaceraient devant l'invasion des figures h´┐Żro´┐Żques brutales, froides, asexu´┐Żes et donc sans don d'amour. C'est ce qui para´┐Żt ´┐Ż premi´┐Żre vue tout au moins.

Seulement l'enfant fait son jeu et on ne l'influence pas si facilement que cela. La campagne Bioman l'a bien montr´┐Ż. On dirait que ce sont plut´┐Żt les producteurs et les industriels qui ont suivi l'engouement des enfants. Plus tard sont venus les productions litt´┐Żraires sophistiqu´┐Żes contenant de merveilleuses illustrations, les collections d'images r´┐Żparties dans divers produits alimentaires et autres.

De la m´┐Żme fa´┐Żon, la s´┐Żrie t´┐Żl´┐Żvisuelle, Les Chevaliers du Zodiaque a-t-elle ´┐Żt´┐Ż ´┐Ż l'origine de tout un circuit commercialo-culturel dont l'importance d´┐Żpasse, il faut bien le dire, les seuls int´┐Żr´┐Żt ´┐Żconomiques de quelques uns.

Il faut cesser de penser que le commerce pervertit notre jeunesse. Il faudrait beaucoup d'inventivit´┐Ż aux th´┐Żoriciens du marketing pour en ´┐Żtre l´┐Ż. En fait le commerce suit les tendances ! Il suit, il flaire, il s'arrose ensuite, il ne cr´┐Że pas !

On peut bien dire que la publicit´┐Ż influence les enfants et qu'en diffusant une image alt´┐Żr´┐Że de la culture elle contribue ´┐Ż l'appauvrissement de notre patrimoine id´┐Żologique. Mais on peut tout de m´┐Żme se demander comment un bambin de deux ans peut ´┐Żtre influenc´┐Ż par la publicit´┐Ż d´┐Żs lors qu'il ne regarde pas la t´┐Żl´┐Żvision, qu'il ne fr´┐Żquente pas encore l'´┐Żcole, lieu de toutes les contaminations, qu'il ne sait pas lire mais s'int´┐Żresse par contre aux images et il est par ailleurs une v´┐Żritable ´┐Żponge des affects de l'entourage. Or, sur quel jouet le bambin va-t-il jeter son d´┐Żvolu ? Sur les voitures d'abord, les robots ensuite. Les enfants sont-ils tous toqu´┐Żs ? Ou bien les parents manifestent-ils ´┐Ż ce point leur d´┐Żmission et leurs d´┐Żfections pour les fondements de nos soci´┐Żt´┐Żs qu'ils laissent quasiment leurs enfants livr´┐Żs aux images de la rue, sans souci de la port´┐Że future d'une telle apathie ? Faut-il donc ´┐Żlever nos enfants selon les pr´┐Żceptes antiques, dans des lieux prot´┐Żg´┐Żs ´┐Ż l'int´┐Żrieur desquels la consommation des biens vulgaire seraient strictement limit´┐Żs ?

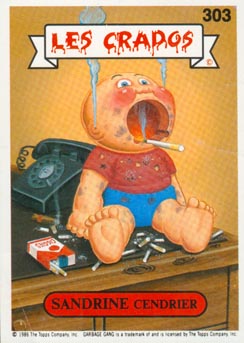

On aura reconnu ici certains slogans des philosophies modernes et manifestement ceux-ci traduisent le d´┐Żsarroi, non des enfants en bas ´┐Żge, mais des parents. Dans ce maelstr´┐Żm, les enfants conservent un statut privil´┐Żgi´┐Ż qui semble contenir les assauts moralistes des parents. On l'a vu avec la fameuse affaire des Crados qui a tant ´┐Żmu la gent parentale pendant que les enfants se d´┐Żlectaient de ces repr´┐Żsentations grima´┐Żantes, vulgaires et monstrueusement insolentes ´┐Ż l'´┐Żgard de la morale bien-pensante. (Cf. ´┐Ż Lib´┐Żration ´┐Ż Plon, 17 mars 1989, ´┐Ż´┐ŻLes Crados ´┐Ż l'assaut des cours de r´┐Żcr´┐Żation´┐Ż´┐Ż. [La une 73-97]. [chapitre un].)

´┐Ż

| ´┐Ż |

|

|

´┐Ż |

´┐Ż

Seuls les adolescents auront le cruel privil´┐Żge de se heurter ´┐Ż l'ambivalence de nos morales opportunistes et ´┐Żclair´┐Żes. Ils constituent en effet une v´┐Żritable caste d'individus qui n´┐Żauraient pas encore le pouvoir de production mais seraient assez proches des richesses inventives de l'enfance pour se cabrer contre le sort d'esclaves qui leur est r´┐Żserv´┐Ż gr´┐Żce au gavage protecteur dont ils sont l'objet pendant un temps de plus en plus long. Comme les quartiers de haute s´┐Żcurit´┐Ż sont, dans les prisons, de v´┐Żritables p´┐Żpini´┐Żres ´┐Ż d´┐Żlinquants, il n'y a pas de meilleure machine ´┐Ż fabriquer des drogu´┐Żs ou des apathiques que cette tendance de nombreux parents ´┐Ż prolonger l'adolescence de leur prog´┐Żniture au del´┐Ż de la vingtaine, voire la trentaine sans jamais vraiment se poser la question du v´┐Żritable besoin du jeune adulte. Mais, d´┐Żlinquants, drogu´┐Żs ou apathiques, ce sont de toute mani´┐Żre des nervis que l'on fabrique. Leur capacit´┐Ż d'invention s'est ´┐Żpuis´┐Że dans la rencontre cotonneuse des sollicitudes et des bienveillances parentales.

L'enfant, avec peut-´┐Żtre l'aide de quelques financiers avides ´┐Ż des sorciers ou des diables s´┐Żrement ´┐Ż peut encore se r´┐Żserver une terre vierge dans laquelle son imaginaire s´┐Żengouffre ´┐Ż loisir. Ses parents n'y comprennent rien de toute fa´┐Żon et il est autoris´┐Ż ´┐Ż naviguer dans ces contr´┐Żes bizarres de l´┐Żimaginaire.

C'est bien l´┐Ż, en effet, que se passe peut-´┐Żtre une r´┐Żvolution. L'enfant, gr´┐Żce ´┐Ż sa plasticit´┐Ż, nous montrerait le chemin d'une meilleure int´┐Żgration au monde moderne.

2.´┐Ż Le Seigneur des Anneaux et quelques autres merveilles

Voil´┐Ż une bien belle histoire que celle que Tolkien nous raconte. Mais c´┐Żest un conte d´┐Żadulte, misogyne et b´┐Żti sur la formidable supr´┐Żmatie du h´┐Żros conqu´┐Żrant nageant en pleine dualit´┐Ż. ´┐Ż Sus aux m´┐Żchants et les bons avec moi´┐Ż! ´┐Ż Cela nous rappelle quelques vagues discours politiques tenus il y a quelques mois. Et que des enfants soient au centre de l'action nous renvoie au pressentiment plut´┐Żt d´┐Żsesp´┐Żrant que l'adulte ne peut plus rien contre le monde qu'il a cr´┐Ż´┐Ż. La conscience adulte, trop rigide, doit laisser la place ´┐Ż ce qui reste enfant en nous pour d´┐Żnouer "magiquement" les n´┐Żuds de nos drames. C'est une projection d'adulte, mise en sc´┐Żne par des adultes !

Ce simulacre de merveilleux, promu avec efficacit´┐Ż, nous raconte-t-il vraiment quelque chose´┐Ż? Il y a toujours quelque information ´┐Ż extraire de la mani´┐Żre dont l´┐Żimaginaire d´┐Żun soci´┐Żt´┐Ż nous parle.

Et je ne puis m´┐Żemp´┐Żcher de faire le rapprochement entre ce merveilleux l´┐Ż ´┐Ż celui de "Harry Potter" ou du "Seigneur des anneaux" ´┐Ż avec cette autre d´┐Żlivrance qui nous est promise si nous participons ´┐Ż la non moins merveilleuse croisade contre l´┐Żennemi barbu.

Les personnages f´┐Żminins de cette saga ressemblent ´┐Ż ceux que l'on trouve d´┐Żj´┐Ż dans la litt´┐Żrature ou au cin´┐Żma´┐Ż! Et plut´┐Żt androgynes ou dot´┐Żs d'un caract´┐Żre bien mi´┐Żvre et l'on ne peut se m´┐Żprendre. Il s'agit encore une fois des repr´┐Żsentations du f´┐Żminin par un auteur ´┐Ż Tolkien ´┐Ż de genre masculin, le tout repris dans un contexte culturel qui ne parvient toujours pas ´┐Ż prendre conscience que les repr´┐Żsentations du f´┐Żminin ne sont pas "La Femme" mais l'image que nous ´┐Ż hommes/andros ´┐Ż en avons, figures de l'Anima de l'Homme d'abord.´┐Ż

´┐Ż

|

Figurine de Manga ! |

Les enfants sont-ils ´┐Ż´┐Żappel´┐Żs´┐Ż´┐Ż par ce simili merveilleux´┐Ż? Ou bien s´┐Żagit-il plut´┐Żt d´┐Żune concession faite par les adultes aux enfants´┐Ż? Des adultes qui auraient enfin compris leur enfant en leur pr´┐Żsentant alors un merveilleux plus "culturel" et plus correct, plus en accord avec ce qu´┐Żest vraiment le standard ´┐Ż´┐ŻMerveilleux´┐Ż´┐Ż. Plut´┐Żt "Le Seigneur des Anneaux" que "Le Silence des Agneaux", dirait le sage ! Les Crados ´┐Żtaient trop irr´┐Żv´┐Żrencieux et l´┐Żexp´┐Żrience m´┐Ża montr´┐Ż que l´┐ŻImaginaire entre toujours par effraction sous les traits hideux du personnage dont personne ne veut, un nabot, un monstre, un loup. Maintenant les robots sont domestiqu´┐Żs ´┐Ż un magazine, "Cyber Robot", apprend ´┐Ż nos enfants les mille et un secrets pour cr´┐Żer et domestiquer un robot ´┐Ż, l´┐Żinconnu n´┐Żentrera plus dans notre maison sous les traits du robot. Voil´┐Ż un monstre trop fragile que la m´┐Żcanique rationnelle a d´┐Żj´┐Ż aval´┐Ż. Alors s´┐Żil s´┐Żagit de pister les futurs monstres des g´┐Żn´┐Żrations ´┐Ż venir, ceux qui rempliront de cauchemars les nuits de nos enfants, il suffit de regarder autour de nous, ´┐Żcouter nos propres fantasmes d´┐Żadultes s´┐Ż´┐Żtalant de mani´┐Żre impudique dans les colonnes de l´┐ŻHistoire. La figurine que nous retrouvons ´┐Ż gauche est commune. Des artistes telles Jennifer Lopez mais aussi Micha´┐Żl Jackson, s'habillent de fa´┐Żon identique, sur fond de musique martiale, dans des postures de combat, le regard d'acier plong´┐Ż droit dans vos yeux. Le caract´┐Żre irr´┐Żv´┐Żrencieux des Crados est largement d´┐Żpass´┐Ż. Quant aux modernes et jolis contes de f´┐Żes avec princes et princesses, il font figure de litt´┐Żrature d'a´┐Żroport. Le Robot des ann´┐Żes 80 est devenu un exosquellette. Les danses ressemblent bien plus ´┐Ż des sc´┐Żnes de combat qu'´┐Ż un ballet romantique, style "Maya l'abeille". Quoi de surprenant si nos adolescents r´┐Żvent de ce type de h´┐Żros quand on entend les appels de nos crois´┐Żs modernes. |

D.´┐Ż´┐Ż L´┐ŻOurs et le Barbu

Dans les ann´┐Żes 50, l´┐ŻURSS s´┐Żinvitait sur la sc´┐Żne de la plan´┐Żte, avec des m´┐Żthodes brutales qui emplirent de crainte de nombreux adultes et enfants. Du c´┐Żt´┐Ż ´┐Ż´┐ŻOccidental´┐Ż´┐Ż, on imagina une kyrielle d´┐Żimages fantasmagoriques dont la plus impressionnante repr´┐Żsentait un ours gigantesque ´┐Żcrasant la plan´┐Żte de ses griffes sanglantes.[8]

Il y eut ensuite les ann´┐Żes robots ´┐Ż dont j´┐Żai parl´┐Ż plus haut ´┐Ż et les monstres ´┐Żlectroniques ont rejoint les loups dans les archives des mus´┐Żes de l´┐Żimaginaire.

Suivant la mort de l´┐ŻOurs sanguinaire, on crut ´┐Ż la paix mais comme l´┐ŻImaginaire ne s´┐Żen satisfait jamais ´┐Ż il s´┐Żen m´┐Żfie m´┐Żme car il lui faut bien anticiper les fatales erreurs des hommes ´┐Ż nous e´┐Żmes les cyber robots qui invent´┐Żrent leur arm´┐Że de l´┐Żombre, les virus, les ´┐Ż´┐Żeffractions en ligne´┐Ż´┐Ż et une mafia ´┐Ż col blanc.´┐Ż

Puis certains adultes ont invent´┐Ż les barbus comme monstres et m´┐Żcr´┐Żants, ce qui n´┐Żest pas forc´┐Żment un progr´┐Żs, car c´┐Żest un bond de quelques sept si´┐Żcles en arri´┐Żre que la civilisation risque de faire. Mais la barbarie ne recule devant aucun exc´┐Żs.

D´┐Żautres adultes nous racontent que la mondialisation est le vrai monstre ´┐Ż craindre. L´┐ŻAigle imp´┐Żrial ´┐Ż un des embl´┐Żmes repr´┐Żsentatifs des USA, ne l´┐Żoublions pas ´┐Ż se serait-il substitu´┐Ż ´┐Ż l´┐ŻOurs´┐Ż? Rien n´┐Żest moins s´┐Żr´┐Ż!

On parle aussi des OGM, des manipulations g´┐Żn´┐Żtiques...

Pendant ce temps, l'enfant et l'adolescent s'inventent des attitudes, des costumes des rites protecteurs. Il n'y a pas d'´┐Żsot´┐Żrisme en la mati´┐Żre. Leurs h´┐Żros se donnent ´┐Ż voir partout. Corps nus ou presque, bard´┐Żs d'appareillage sophistiqu´┐Żs, les forces humaines amplifi´┐Żes par un exosquelette, des attitudes provocantes et guerri´┐Żres. Il suffit de lire les bandes dessin´┐Żes, d'aller voir leur film ou d'aller ´┐Żcouter leurs vedettes pr´┐Żf´┐Żr´┐Żes qui s'habillent comme leurs h´┐Żros...

Qu'est ce que ces enfants cherchent ´┐Ż conjurer ´┐Ż travers leur propre saga ? Les dangers que nous d´┐Żnon´┐Żons comme probables ´┐Ż les rouges hier, les barbus aujourd'hui, les extra terrestres demain peut-´┐Żtre ´┐Ż ou bien la formidable insolence de nos propres d´┐Żcisions, de nos actes et que leurs h´┐Żros affichent avec ostentation. Comme si cette pantomime nous renvoyait au ridicule de nos d´┐Żcisions. C'est bien l´┐Ż, d'ailleurs, un artifice du conte : ridiculiser les attitudes inadapt´┐Żes en les exag´┐Żrant.

Des mythes, des l´┐Żgendes, des contes naissent qui racontent l´┐Ż´┐Żvolution des outils de l´┐ŻHumanit´┐Ż ´┐Ż robots et autres, d´┐Żautres rapportent l´┐Żenvers de l´┐ŻHistoire ´┐Ż ´┐Żpop´┐Że, guerres et conqu´┐Żtes, d´┐Żautres enfin nous renvoient au c´┐Żur de l´┐Ż´┐Żme humaine aux prises avec ses troubles int´┐Żrieurs ´┐Ż ceux-l´┐Ż, probablement, deviennent des livres sacr´┐Żs.

´┐Ż

Illel Kieser, Toulouse le 27/01/2002

´┐Ż

[1] ´┐Ż Cet article fut command´┐Ż par "Le Courrier de l´┐ŻUNESCO". Cependant le comit´┐Ż de r´┐Żdaction fut choqu´┐Ż par la th´┐Żse expos´┐Że et d´┐Żcida de ne pas le publier´┐Ż Il a ´┐Żt´┐Ż remani´┐Ż pour la pr´┐Żsente ´┐Żdition.

[2] ´┐Ż L'Arizona de John Wayne, Olivier Boissi´┐Żre, Le Monde du samedi 18 Novembre 1989. De tels t´┐Żmoignages contrastent avec ceux des hommes de sciences car il apportent une vision directe de l'´┐Żmotivit´┐Ż qui est derri´┐Żre l'aventure de la technique, le spectacle na´┐Żf en quelque sorte.

[3] ´┐Ż Qu'il soit bien not´┐Ż que nous parlons de peur face aux forces de la Nature et non face ´┐Ż un ma´┐Żtre ou ´┐Ż un h´┐Żros quelconque, fondement de toutes les id´┐Żologies totalitaires. La confrontation solitaire ´┐Ż la Nature permet ´┐Ż l'enfant de s'affranchir de toute tutelle ´┐Ż mesure de son ´┐Żvolution.

[4] ´┐Ż Nous sommes tr´┐Żs proches de cette ´┐Żch´┐Żance et l´┐Żenfant se porte bien, tr´┐Żs ´┐Ż l´┐Ż´┐Żcoute des ´┐Ż´┐Żbruits´┐Ż´┐Ż de son imaginaire. Il est devenu graphiste et souhaite s´┐Żorienter vers la conception et la r´┐Żalisation d´┐Żimages de synth´┐Żse.

[5] ´┐Ż L'histoire n´┐Ż125 - septembre 1989.

[6] ´┐Ż La Mana est ce qui anime les objets, dans les cultes animistes. Chaque objet est dot´┐Ż de sa mana propre.

[7] ´┐Ż Les m´┐Żcaniques sont surpuissantes par rapport aux limitations du code de la route. Elles co´┐Żtent en France plus que l'ensemble des crimes de sang.

[8] ´┐Ż Cette image a fait le tour du monde, j´┐Żen ai trouv´┐Ż un exemplaire dans un vieil atelier de m´┐Żcanique de Cuzco.

Envoyez vos commentaires et vos questions au r´┐Żgisseur du site. Copyright ´┐Ż ´┐Ż 1997 Lierre & Coudrier ´┐Żditeur