Accueil > Psychologie > Les fondements neurologiques de la conscience, des �motions et de la (...)

Les fondements neurologiques de la conscience, des �motions et de la m�moire selon A. Damasio

Les fondements neurologiques de la conscience, des �motions et de la m�moire selon A. Damasio

dimanche 8 juillet 2012, par

Les hypoth�ses qui avaient cours jusqu’au seuil des ann�es 90 laissaient entendre que le cerveau serait un superordinateur dot� de milliard de connexions que la science finirait par d�crypter. Il n’�tait pas envisageable, d’une que les �motions entrent dans le ballet en y jouant un r�le important parall�le � la raison, deux que la dualit� corps/esprit soit aussi mise � mal.

Antonio Damasio est directeur de l’Institut pour l’étude neurologique de l’émotion et de la créativité de l’Université de la Californie du Sud (University of Southern California) depuis 2005. Le public connaît ses travaux grâce à deux ouvrages parus chez Odile Jacob, Le sentiment même de soi, paru en 1999 et L’erreur de Descartes en 1995. Enfin Spinoza avait raison, joie et tristesse, le cerveau et les émotions a été édité chez Odile Jacob en 2004. Ses recherches ont bouleversé la vision que l’on avait de l’activité du cerveau et de sa place dans l’organisme humain. Les hypothèses qui avaient cours jusqu’au seuil des années 90 laissaient entendre que le cerveau serait un superordinateur doté de milliard de connexions que la science finirait par décrypter. Il n’était pas envisageable, d’une que les émotions entrent dans le ballet en y jouant un rôle important parallèle à la raison, deux que la dualité corps/esprit soit aussi mise à mal.

Â

La fonction primordiale du cerveau est d’assurer l’homéostasie de l’organisme humain, c’est-à -dire le maintien permanent et la régulation harmonieuse de ses paramètres internes avec pour fin la survie. « Un organisme simple ou complexe n’est pas simplement en vie, il est résolu à rester en vie. » Ce désir inné et inconscient de rester en vie, qui se manifeste par des ajustements internes aux variations de l’environnement, est présent chez les êtres unicellulaires. Il précède donc l’apparition d’un système nerveux et d’un cerveau. C’est une forme d’instinct très archaïque attaché aux organismes vivants.

Cependant, le développement d’un cerveau permet à l’organisme humain d’étendre considérablement ses capacités à sentir son état interne et les variations qui y surviennent.

Cependant, le développement d’un cerveau permet à l’organisme humain d’étendre considérablement ses capacités à sentir son état interne et les variations qui y surviennent.

Ainsi, chez l’homme certaines structures cérébrales (tronc cérébral, hypothalamus et cortex insulaire) sont dévolues à cette tâche de surveillance et de réajustement constant. Elles reçoivent en permanence des informations sur l’état des viscères, des muscles, sur la température corporelle, la composition chimique du sang ; elles établissent à chaque instant un état des lieux sous forme de configurations neurale ou cartes corporelles internes, et prennent les mesures appropriées pour corriger les déséquilibres dangereux.

Dans le contact permanent à un environnement, à tout instant, le cerveau met à jour ces cartes sensorielles des différents systèmes et organes qui communiquent à chaque instant leur état interne, ce qui leur arrive, dans quelle position ils sont, ce qu’ils perçoivent, etc. Cet encartage totalement inconscient donne naissance a des images sensorielles, il induit une valorisation des états du corps. Ces images qui décrivent l’état valorisé de l’organisme sont des émotions. Cette organisation a pour but constant d’ajuster le corps a son environnement. L’ensemble des cartes valorisées engendre ce que Damasio appelle le Proto Soi inaugural – le premier auquel parvient une information.

Ce système de régulation fonctionne de façon inconsciente et autonome. Ce système n’a donc pas besoin des structures d’intégration supérieures pour fonctionner mais cela ne signifie pas qu’il en soit totalement indépendant. En effet, certaines décisions prises au niveau des centres corticaux peuvent influencer voire perturber cette activité régulatrice.

Dans le contact permanent à un environnement, à tout instant, le cerveau met à jour ces cartes sensorielles des différents systèmes et organes qui communiquent à chaque instant leur état interne, ce qui leur arrive, dans quelle position ils sont, ce qu’ils perçoivent, etc. Cet encartage totalement inconscient donne naissance a des images sensorielles, il induit une valorisation des états du corps. Ces images qui décrivent l’état valorisé de l’organisme sont des émotions. Cette organisation a pour but constant d’ajuster le corps a son environnement. L’ensemble des cartes valorisées engendre ce que Damasio appelle le Proto Soi inaugural – le premier auquel parvient une information.

Ce système de régulation fonctionne de façon inconsciente et autonome. Ce système n’a donc pas besoin des structures d’intégration supérieures pour fonctionner mais cela ne signifie pas qu’il en soit totalement indépendant. En effet, certaines décisions prises au niveau des centres corticaux peuvent influencer voire perturber cette activité régulatrice.

Le compte rendu des changements imposés au Proto Soi est mis en relation avec l’objet inducteur des changements, lui même représenté par des images mises en carte et valorisé. L’assemblage de la carte du Proto Soi et de la carte de l’objet donne naissance à une nouvelle carte dite de second ordre qui représente le Proto Soi modifié par l’objet et mis en superposition temporelle avec lui.

Cette superposition demeure inconsciente donc non verbale. Les images générées par les cartes de second ordre qui décrivent la relation sont des sentiments – feelings, capacité de ressentir.

Cette superposition demeure inconsciente donc non verbale. Les images générées par les cartes de second ordre qui décrivent la relation sont des sentiments – feelings, capacité de ressentir.

Damasio définit l’émotion comme « la série des changements qui se produisent dans le corps et le cerveau, le plus souvent en réaction à un contenu mental particulier ». Feeling serait alors la « perception de ces changements ».

Ces émotions ne sont pas entendues comme des affects non fondés dans le corps, mais plutôt comme des marqueurs somatiques (Damasio, p. 239) traduisant la réaction de l’ensemble de l’organisme à des objets ou évènements nouveaux. Les marqueurs somatiques alertent l’organisme lorsqu’une décision peut s’avérer néfaste à l’équilibre homéostasique de l’organisme. Ils préviennent celui-ci du danger potentiel d’un raisonnement non pertinent.

La mise en relation de l’image du corps avec l’image de l’objet permet au cerveau de « comprendre » l’événement en cours et d’émettre une décision pertinente qui induira par la suite une action appropriée pour une plus fine adaptation aux changements survenus.

« Les marqueurs somatiques aident ‘le processus de libération’ à se réaliser, en mettant en lumière certaines options (soit dangereuses soit favorables), et en permettant rapidement de ne plus avoir à les compter parmi celles à envisager ». Ils interviennent « de façon à évaluer les scénarios extrêmement divers du futur envisageable ».(Damasio, L’ Erreur de Descartes, Odile Jacob poches, p. 241) Ils visent une action juste avec le moins de dépenses possible pour l’organisme.

Â

Ce point est de toute première importance car c’est aussi ce rôle que Jung assigne aux rêves – complémentaires ou compensatoires à l’action de la conscience – l’action décidée ou prise par cette conscience à un instant donné. Le rêve serait-il alors l’écho du proto Soi modifié perçu par la conscience quand celle-ci est au complet repos – durant le sommeil paradoxal quand tous les sens sont en éveil, et archivé un court moment dans une mémoire transitoire singulière. Les rêves seraient les images neurales des marqueurs somatiques. Or les rêves ne sont pas pris en compte par la neurologie. Les contenus et les affects autour desquels ils se trament sont considérés comme négligeables. ( ?)

Comme pour les rêves, nous utiliserons cette dynamique des images superposées – image-objet/image du corps – à des fins thérapeutiques au cours du processus que j’ai nommé en 1981 imagothérapie.

Lors de l’interaction de l’organisme avec un objet réel ou virtuel – créé par la conscience –, l’état interne du corps se trouve subtilement modifié et ainsi le proto-soi génère une nouvelle carte corporelle. Le compte rendu de ce changement entre l’ancienne et la nouvelle configuration neurale est enregistré sous formes d’images neurales non verbales, les cartes neurales de deuxième ordre. Celles-ci établissent une relation causale entre le changement et l’objet. Ainsi, la représentation neurale du proto-soi non conscient en cours de modification permet à l’être de se sentir en train de connaître ; c’est l’émergence d’une conscience à travers le feeling – la perception du changement. Damasio la nomme conscience-noyau.

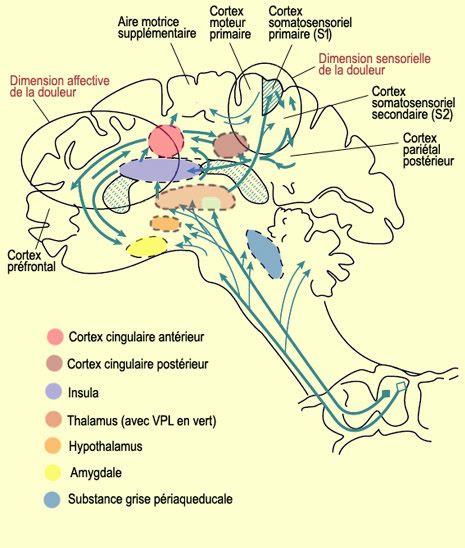

Elle définit les contours du Soi central transitoire, centré sur l’ici et maintenant, sans cesse recréé par les objets avec lesquels l’organisme interagit dans l’instant présent – cf. E. Varela avec la notion d’attention et de vigilance. Damasio la représente sous forme de pulsations de conscience, qui commence avec le changement du proto-soi et se termine lorsqu’un nouvel objet vient à son tour déclencher sa propre série de changements. Il serait illusoire de rechercher une localisation cérébrale unique pour la conscience-noyau car manifestement plusieurs structures sont impliquées dans la création de ces cartes neurales de deuxième ordre – thalamus, cortex cingulaire et des zones des cortex préfrontaux.

Elle définit les contours du Soi central transitoire, centré sur l’ici et maintenant, sans cesse recréé par les objets avec lesquels l’organisme interagit dans l’instant présent – cf. E. Varela avec la notion d’attention et de vigilance. Damasio la représente sous forme de pulsations de conscience, qui commence avec le changement du proto-soi et se termine lorsqu’un nouvel objet vient à son tour déclencher sa propre série de changements. Il serait illusoire de rechercher une localisation cérébrale unique pour la conscience-noyau car manifestement plusieurs structures sont impliquées dans la création de ces cartes neurales de deuxième ordre – thalamus, cortex cingulaire et des zones des cortex préfrontaux.

Il est cependant très probable que le thalamus, qui relie les structures d’élaboration du proto-soi aux centres d’intégration supérieurs, joue un rôle central dans l’apparition de la conscience-noyau.

Tous les animaux supérieurs – les vertébrés – ont une conscience noyau car elle est l’élément clef de l’évolution des espèces.

C’est à ce stade de connexion avec les centres d’intégration supérieure qu’intervient la capacité mémorielle. Cette connexion permet à ces derniers de mettre en mémoire l’événement et cette phase est cruciale dans l’apparition d’une nouvelle conscience que Damasio appelle la conscience-étendue, fondement du Soi autobiographique. L’archivage organisé des expériences passées d’un organisme humain constitue le Soi autobiographique.

À ce stade de constitution du Soi autobiographique l’espèce humaine semble se distinguer nettement des autres. Alors que la conscience-noyau est une conscience de l’instant, la conscience étendue crée le passé et le futur, et place ainsi l’individu dans le temps. Elle permet la reconnaissance des objets, le rappel des souvenirs, la mémoire de travail, le fait d’éprouver des émotions et des sentiments, le raisonnement et la prise de décision.

À ce stade de constitution du Soi autobiographique l’espèce humaine semble se distinguer nettement des autres. Alors que la conscience-noyau est une conscience de l’instant, la conscience étendue crée le passé et le futur, et place ainsi l’individu dans le temps. Elle permet la reconnaissance des objets, le rappel des souvenirs, la mémoire de travail, le fait d’éprouver des émotions et des sentiments, le raisonnement et la prise de décision.

Cependant des observations d’éthologues démontrent que des gorilles sont capables de mémoriser les lieux et les saisons où leurs fruits préférés parviennent à maturité...

Les événements mémorisés sont archivés dans plusieurs aires distinctes du néocortex et sont périodiquement réactivés. Lorsqu’ils sont réactivés, ils sont perçus de la même façon que des objets réels et déclenchent alors l’activation de la conscience-noyau.

Les événements mémorisés sont archivés dans plusieurs aires distinctes du néocortex et sont périodiquement réactivés. Lorsqu’ils sont réactivés, ils sont perçus de la même façon que des objets réels et déclenchent alors l’activation de la conscience-noyau.

Cela signifie que des objets issus des représentations antérieures, qui sont donc tout à faits virtuels peuvent déclencher une nouvelle activation au même titre que des objets physiques objectifs. Cela peut s’avérer d’une importance extrême pour comprendre les mécanismes qui se mettent à  l’œuvre quand les décisions prises par l’individu s’avèrent contreproductive, voire totalement criminelles.

La conscience étendue connecte le Soi central aux souvenirs et aux perspectives d’avenir qu’elle est en mesure de se représenter à travers des images. C’est pourquoi Damasio parle des souvenirs du futur. Ces souvenirs du futur sont constitués d’images neurales à partir des simulations de ce qui peut se produire dans un proche avenir au regard de ce qui s’est déjà  produit dans le passé, et des états présents du corps.

Ce qui rejoint les paroles de Alain Berthoz : « La mémoire du passé n’est pas faite pour se souvenir du passé, elle est faite pour prévenir le futur. La mémoire est un instrument de prédiction. »

Â

La conscience étendue permet de relier les informations de la conscience noyau à tout l’ensemble de l’expérience individuelle, tant du point de vue intime que des influences externes, historiques et locales.

Les souvenir biographiques sont représentés comme des objets dans les cartes de second ordre. Les épisodes du passé, avec leur immense complexité entrent ainsi en relation avec l’organisme sur le même mode que pour la conscience noyau ; chacun de ces souvenirs peut donc susciter une pulsation de conscience noyau, engendrant ce sens aigue que l’on a de se connaître soi même.

En l’absence de ce sentiment de Soi il ne peut y avoir de pensée logique ni d’effet pertinent sur l’objet agent du changement. Et il faut bien avoir présent à l’esprit que le Soi se construit par les émotions, le feeling et, par suite, la conscience de soi.

En l’absence de ce sentiment de Soi il ne peut y avoir de pensée logique ni d’effet pertinent sur l’objet agent du changement. Et il faut bien avoir présent à l’esprit que le Soi se construit par les émotions, le feeling et, par suite, la conscience de soi.

Â

Du proto-soi dont l’activité, bien qu’inconsciente, active le sentiment continu de l’état du corps sous la forme de cartes neurales de premier ordre au soi autobiographique il existe un lien de continuité qui impose une vision globale pour l’étude de l’esprit humain. Damasio propose aux chercheurs psychologues, sociologues et neurologues d’adopter un positionnement holiste.

Antonio Damasio

Research Topics

The neurobiology of mind and behavior, with an emphasis on emotion, decision-making, memory, communication, and creativity.

Research Overview

Antonio Damasio is an internationally recognized leader in neuroscience. His research has helped to elucidate the neural basis for the emotions and has shown that emotions play a central role in social cognition and decision-making. His work has also had a major influence on current understanding of the neural systems, which underlie memory, language and consciousness. Damasio directs the USC Brain and Creativity Institute.

Pr. Alain Berthoz

Professeur honoraire de la Chaire de physiologie de la perception et de l’action du Collège de France. Membre de l’Académie des sciences.

Sources

Une grande partie de ce texte est éditée sur Internet sous la signature de plusieurs auteurs qui ne citent pas leur source. Il est donc impossible de revenir à l’auteur original auquel on doit certaines lignes. Néanmoins, en approfondissant les recherches, on constate que des éléments de texte sont directement issus de L’erreur de Descartes, de A. Damasio, d’autres proviennent de l’excellent site de l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies,

Le cerveau à tous les niveaux

.

Chaque fois que j’ai pu le repérer, j’ai ouvert des citations. Toutes les illustrations proviennent de ce site. On y trouvera de nombreuses références.

Chaque fois que j’ai pu le repérer, j’ai ouvert des citations. Toutes les illustrations proviennent de ce site. On y trouvera de nombreuses références.

La définition de certains concepts est inspirée de sources diverses :

Intelligence : Wikipedia

Images : in L’erreur de Descartes, A. Damasio, p. 139 et sq.

Le sentiment même de soi, E. Damasio, p. 406 et sq

Le Pouvoir de l’esprit Entretiens avec des scientifiques, le Dalaï Lama XIV, Editions Fayard, 2000, (participation)

Le Pouvoir de l’esprit Entretiens avec des scientifiques, le Dalaï Lama XIV, Editions Fayard, 2000, (participation)