M�moire des esclaves : tous les jours de mai 2008

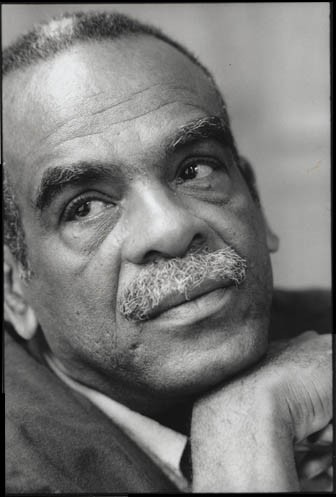

par Edouard Glissant publi� sur Africultures le 30/04/2008

Comm�moration nomade et diffract�e, pour l’ann�e 2008, de la M�moire des esclavages et de leurs abolitions dans les Am�riques et l’oc�an Indien

Premi�re publication le 30 avril sur Africultures sous le m�me titre.

Les m�moires de la faim

" DES IMAGINAIRES NOUVEAUX..."

Le scandale de la faim dans le monde, et de l’irresponsabilit� affich�e par ceux qui en sont la cause directe, les producteurs mondiaux et leurs syst�mes impitoyables de rentabilit�, nous oppose la double difficult� du rassemblement des opinions �parses dans l’espace international, et des m�moires des peuples, qui se dissipent rapidement dans les exasp�rations de l’actualit�.

Ce qu’on a appel� les �meutes de la faim, dans les pays les plus pauvres du monde, �meutes d�clench�es par les augmentations brutales des produits de consommation de base, le riz principalement, et dont une des explications les plus scandaleuses, avanc�e par ces m�mes producteurs, a �t� que "le march� donne ainsi le signal que la production agricole est insuffisante", explication outrageuse et indigne de l’humanit� m�me la plus basse, nous devons nous avouer, quelques jours � peine apr�s leur explosion, que l’�cho s’en dissipe d�j� dans les autres torrents de ce qui inlassablement court dans le monde, et que ces �meutes ne sont d�sormais comment�es que dans les pays qui n’ont pas eu (encore) � souffrir de telles famines.

Nous n’avons plus recours � des th�ories ni � des id�ologies pour ce qui est du ralliement des opinions �parses dans le monde, leur accumulation peu � peu m�ne � des r�seaux d�multipli�s de connaissance dont nous nous habituerons bient�t � les consulter et � en faire notre bien. Quant aux m�moires des peuples, qui se dissipent elles aussi, nous savons aujourd’hui que la principale mani�re de les pr�server est de les mettre ensemble. Tant que nous �couterons seuls dans notre lieu les mis�res du monde ou ses joies, ou que nous crierons seuls nos mis�res et nos joies, nous �courterons nos m�moires et nous m�conna�trons celles des autres.

La plus neutre de nos manifestations commencerait par un rappel de ces �pid�mies de la faim du monde, et les comm�morations que nous c�l�brerons au cours du mois de mai 2008, � propos des esclavages qui ont frapp� l’Afrique et les pays de la diaspora africaine, n’auront de sens que si nous convenons des propositions suivantes : chacun en a le pressentiment, nous ne les mettons jamais en commun.

Les catastrophes du monde sont d’autant plus exterminatrices qu’elles sont isol�es, non connues, non durables dans le souvenir des peuples. Les m�moires vivantes des collectivit�s humaines, qui souvent s’opposent, se renforceraient � se rapprocher, dans le champ �clat� du Tout-monde.

Il en est ainsi pour les m�moires des esclavages, quand elles sont raviv�es par les descendants des esclaves : non seulement r�veiller et pr�server ce qui a �t� occult� ou obscurci de ces histoires, mais aussi pr�parer ce qui r�unira et d�fendra les humanit�s, sur ces m�mes Plantations renouvel�es.

Comm�morer l’abolition de ces esclavages : ouvrir sur le monde, les servitudes modernes, les oppressions clandestines ou spectaculaires. Comm�morer l’abolition de ces esclavages : contribuer aux imaginaires des peuples du monde, des peuples dans le monde, qui d�j� proposent une nouvelle conception de ce monde, par o� on voit que les colonisations, les esclavages, les famines, les immigrations ont les m�mes causes, qui ne sont pas de m�canicit� �conomique, mais d’une f�rocit� d’exploitation sans pareille.

Comm�morer l’abolition de ces esclavages : constater que l’Europe organise l’exploitation des pays africains (agriculture, p�che, produits naturels) et la r�pression sans d�lai ni merci des immigrations qui en sont la cons�quence.

C’est ce que nous, (ce n’est pas l� un nous communautariste), proclamerons tout ce mois de mai, et toute cette journ�e du 10 mai.

Tous les jours de mai.

"TOUS LES JOURS DE MAI SONT POSSIBLES, PUISQU’EN MAI 1848 LES ESCLAVES R�VOLTES DES ANTILLES ONT IMPOSE LA D�CLARATION PUBLIQUE DES D�CRETS D’ABOLITION..."

Les d�bats devenus publics et terriblement contradictoires sur l’Histoire et la m�moire, sur les histoires, les m�moires, - (concevons-nous un devoir de m�moire, pouvons-nous r�interpr�ter sinon les faits du moins les th�ories de l’Histoire, pouvons-nous en dire ce que le po�te Jules Monnerot affirmait de la sociologie : "les faits historiques ne sont pas des choses" ?), et les conclusions changeantes de ces d�bats, tendent � sugg�rer qu’en vrai, c’est-�-dire, au quotidien, nul n’attendrait le soutien d’une "m�moire de l’Histoire" pour vivre ou survivre, et que, dans les cas o� cette m�moire aurait risqu� de raviver des hantises ou des regrets ou des remords, l’individu ou la collectivit� qui en aurait souffert pourrait � bon droit l’offusquer ou l’effacer, comme g�nante ou paralysante. Dans le langage des com�dies, "le pain quotidien des peuples ne semble pas fait du levain des consciences m�morantes", surtout quand ces consciences examinent des offenses que nous avons perp�tr�es alentour : l’oubli "objective" en heureuse paix les �v�nements qui �taient devenus g�nants pour nous. Ce nous-l� rel�ve d’une soci�t� s�re de son droit et de sa force.

Aucune collectivit�, disons aucune communaut�, de cette esp�ce, n’attendrait un �clairage n� de sa propre histoire pour perdurer, mais seulement une sorte de for-ce indistincte, disons m�me obscure, qui aurait r�sult� de cet �clairage ou qui en tiendrait lieu : cette collectivit� saurait en tout cas �lire instinctivement de son pass� imm�diat ou lointain ce qui lui convient et qui concourt � sa gloire ou pour le moins � son confort, ignorant d�lib�r�ment ou inconsciemment ce qui aurait pu constituer pour elle une g�ne ou entra�ner des regrets ou soulever des remords. Cette m�me collectivit� se d�clare ainsi le seul r�el t�moin qui � ses propres yeux compte, seule juge de ses actes, et elle affirme qu’on ne vit pas de regrets ou de remords, ce qui est vrai. L’oubli pour elle aura une fonction, � la fois de m�moire objectiv�e, d’id�ologie aussi, en dehors de toute consid�ration de droit : "� tort ou � raison, mon pays." Les communaut�s contraintes n’ont pas de ces libert�s.

Histoire et m�moire.

"LES NUITS SONT AUSSI BR�LANTES QUE LES JOURS."

Mais on ne choisit plus aujourd’hui dans l’Histoire, comme dans un panier � provisions, retour du march�. On ne trie plus les meilleurs fruits et l�gumes, en d�cr�tant qu’ils font, et eux seuls, la saveur (la l�gitimit�), ou la "v�rit�", de ce qu’a �t� l’histoire, pour tant de puissances, grandes ou moyennes ou petites, ni de ce qu’elle est, ici et maintenant. Les t�moins se multiplient au monde, o� il se trouve de moins en moins de terres inconnues sur la carte de ces v�rit�s, qui d�sormais sont per�ues de partout. Il ne s’�l�ve certes pas une opinion publique mondiale, mais une infinit� de r�actions violentes et fugaces, difficilement gouvernables.

Quelques rares historiens assez �nerv�s tentent de parer � cela en pr�tendant d�cider d’une histoire objective, neutre, qui se voudrait scientifique, aux normes intouchables, et qui �chapperait, dans la conception qu’on s’en ferait, aux faiblesses des prises de parti, aux manques insens�s creus�s par les sentiments individuels et collectifs quand ils ne sont pas satisfaits et qu’ils tournent � ressentiment. Ces m�mes historiens tentent d’�chapper au monde, dont la multiplicit� les affole, ils conviennent, c’est leur mani�re de se rassurer sur la p�rennit� de l’action humaine, et � propos des orientations ou des actions d’un groupe dominant, que c’est l� une v�rit� �l�mentaire du mouvement de l’Histoire, par le fait qu’il ne saurait �tre question de revenir l�-dessus. Mais revenir l�-dessus, c’est �tre dans l’histoire, la continuer. Le monde revient toujours l�-dessus, il ne se r�p�te pas, il se multiplie. L’historien aussi bien que son contradicteur rentrent dans l’histoire, par les m�mes portes, et ils la font, contradictoirement.

Sur une telle trace, ces collectivit�s r�gnantes, disons ces communaut�s d�cidantes, quand elles r�fl�chissent leur action, se percevraient, selon les historiens chosistes, tout en objectivit� dans la grande Histoire, elles n’auraient souci, pour vivre et survivre, et pour se r�aliser, ni de soutenir un rapport � l’autre, rapport qu’elles estimeraient de toute mani�re incertain et qu’il e�t toujours fallu s’�vertuer � stabiliser, ni d’accepter ou d’assumer les relations d’�quit� n�cessaires entre collectivit�s ou communaut�s, ni d’exercer une inlassable r�solution � �quilibrer ces relations. Pour nos r�gents, ce serait l� subjectivisme, tentatives de pervertir le mouvement historique, sectarisme nul. Quant aux peuples domin�s, qui l’ont �t�, s’en souviennent, ou en souffrent encore les stigmates, leur premi�re et compr�hensible r�action, dans les luttes de lib�ration qu’ils m�nent, et toujours au grand d�saveu de nos puristes, se r�sume le plus souvent au refus de toute esp�ce de relation, qui ne pourrait selon ces peuples transborder que des ali�nations nouvelles et d�guis�es. D’o� la vogue des man�uvriers de la m�moire souffrante des peuples, qui d�naturent les histoires autant que les historiens tronqueurs. Il s’agirait ainsi, et en effet il s’est agi pour de nombreuses collectivit�s, h�g�moniques ou contestantes, (puisque d�cid�ment vous n’acceptez plus le terme de communaut�), d�affirmer ou de r�ver leur puissance en tant qu’�tat, leur unicit� en tant qu’identit� distincte et suffisante, et leur totale int�gralit�, valant pour int�grit�, en tant que nation.

Tout cela �tait parfaitement concevable et allait de soi aux �poques o� ces anciennes r�elles communaut�s, dominantes ou domin�es, peuples europ�ens, peuples des pays orientaux, peuples des futures Am�riques, essayaient chacune de son c�t�, ou les unes contre les autres, de se tailler un territoire, (et le plus souvent, un empire), dans les terres et sur les mers, de se garantir par des fronti�res s�res, d’anticiper et d’�viter les assauts des autres groupes humains, de conserver, de g�n�ration en g�n�ration, la connaissance et les pouvoirs techniques qu’elles avaient accumul�s, par o� elles s’illustraient et se prot�geaient : et � la fin, d’agrandir ou de renforcer dans le monde l’aire de ce territoire, les moyens de cette s�curit�, l’avantage procur� par ces connaissances.

L’incessant combat pour se constituer ou s’�tendre, ou se d�fendre, pendant des milliers d’ann�es a renforc� chez les groupes humains un sentiment d’appartenance exclusive, qui par retour alimentait le feu de ce combat. L’ailleurs, proche ou lointain, ce qui est le monde, �tait consid�r� par les peuples en expansion comme espace inconnu � conqu�rir et � garder, compte non tenu de ceux qui s’y trouvaient d�j� et qui n’avaient � l’esprit ni les avantages techniques ni le d�sir d’aller qui permettent en effet de chercher dans tout ailleurs un suppl�ment d’existence.

La g�n�ralisation intense de ces dispositions tourna en tension et en dilatation syst�matiques, les pays europ�ens � partir du XIVe si�cle, pouss�s par cet avantage technique et par les besoins de la pauvret�, et aussi par les exigences de la propagation de leur foi, men�rent avec acharnement l’entreprise coloniale, (pr�c�d�e d’une non moins acharn�e course � l’exploration et � la d�couverte, dans toutes les directions qu’il se pouvait), entreprise qui a refa�onn� en grande partie, m�me si ce n’avait pas �t� sa finalit�, la structure du monde. Elle lui a esquiss� une unit�, ou une id�e naissante de sa totalit�, qui favoris�rent les solidarit�s entre les peuples, (les r�actions violentes et fugaces de ces peuples, non gouvernables en tant que r�actions, n’en tendaient pas moins vers des sommets d’�coutes distendues et de h�lements), mais qui facilit�rent aussi l’�uvre des empires, dans la poursuite de leur domination �conomique et militaire globale, et dans l’exasp�ration de leurs pouvoirs d’hypnose culturelle. Et elle a r�v�l� en m�me temps � ce monde, qui pour nous est d�sormais le Tout-monde, sa multiplicit�, laquelle �parpille et divise peut-�tre, mais prot�ge tout autant contre les men�es de ces m�mes empires. Les petits pays multiplient les cachettes � sables et � piments. Les colonisations contredisent � la colonisation. Tel est l’inextricable de notre monde.

Colonisations et immigrations

"TOUS LES JOURS DE TOUTES LES ANNEES SONT POSSIBLES, PUISQU’IL SUBSISTE ENCORE TANT DE CENTRES D’ESCLAVAGES, CONNUS OU CLANDESTINS..."

Le caract�re massif, total, int�gral de ces colonisations a fait que, par-del� les modes infinis de leurs diverses entreprises, elles ont constitu� l’un des �l�ments les plus importants dans les figurations du monde moderne et que, par exemple, elles ont jou� un r�le majeur, en territoires strat�giques et en masses militaris�es, dans les conflits g�n�ralis�s qui ont oppos� entre elles les plus grandes puissances colonisatrices, � partir du milieu du XIXe si�cle. L’importance du ph�nom�ne, paradoxalement, a contribu� � son ind�termination. Les colonisations sont floues sur les bords, et dans l’exasp�ration du monde actuel on ne sait plus ce qu’elles sous-entendent, hormis l’oppression sauvage. Les nuits y sont aussi br�lantes que les jours.

De mani�re plus continue, ces colonisations ont engendr� des formes appropri�es de th�ories racistes, ("De l’in�galit� des races", par exemple, qui voulait en r�alit� dire, "de l’inf�riorit� de la race noire par rapport � la race blanche"), qui permettaient de les justifier, (c’est-�-dire d’en oublier comme sur le champ les miasmes incommodants), et ceci d�s le XVe si�cle aussi : et deux des institutions du march� colonial ont donn� naissance � des r�gimes permanents : les esclavages des Am�riques et de l’oc�an Indien, (� partir du XVIe si�cle), et l’apartheid d’Afrique du Sud, (� partir du XIXe si�cle, et rendue institutionnelle au XXe), sans compter cette autre permanence, syst�matique elle aussi, et elle aussi totalement chaotique : les ensembles des g�nocides, des famines et des pand�mies, et des d�placements de populations, qui ont d�vast� le continent africain depuis que la Traite y a labour� ses failles.

Les colonisations eurent ceci de particulier qu’elles ne sont g�n�ralement pas "connues" des peuples qui les ont entreprises, car ils l’ont fait par le moyen d’exp�ditions arm�es ou d’�migrations de colons, souvent isol�s de leur terre d’origine. Ces peuples reconnaissaient leur �uvre dans le monde, mais ils n’en connaissaient pas les modalit�s. Le peuple du Royaume-Uni conna�t la colonie du Nigeria, son �mancipation, et l’�tat de Nigeria, mais il ne conna�t peut-�tre pas le Nigeria, ni les Nig�rians. Au tournant du XXe si�cle, les Expositions universelles ont pu pr�senter en Europe, au grand �merveillement du public, la plupart des peuples d’Afrique et d’Oc�anie affubl�s en peuplades primitives que l’�uvre colonisatrice tentait de civiliser. Des relents cach�s de racisme en sont n�s. Ni l’esclavage atlantique, ni d’ailleurs l’esclavage transsaharien, ni l’Apartheid moderne n’�taient r�ellement per�us ni pens�s par les peuples d’Europe, au moment o� ceux qui les subissaient commen�aient � les combattre. Il avait �t� facile de faire accroire aux Fran�ais que l’exp�dition militaire d�p�ch�e par Bonaparte � Saint-Domingue pour y r�tablir l’esclavage avait eu pour fin de r�duire des bandits, (c’est-�-dire, de sugg�rer qu’� bien consid�rer les choses, l’esclavage �tait un mal n�cessaire). Ou que la France se battait en Indochine contre la mont�e du communisme international. Ou que la Belgique poss�dait � bon droit et �vang�lisait un pays plus de combien de fois plus grand qu’elle, quelque part on ne savait o�. Et l’Allemagne n’a pas r�alis� que ses arm�es avaient invent� les premiers camps de concentration, d�s le tournant du XXe si�cle, chez les Herreros et les nations de l’Afrique de l’Est qu’elle s’�tait r�serv�es. Les colonisations ne sont jamais une introduction � la connaissance, sauf quand elles ont �chou�, c’est-�-dire que la m�moire en a �t� garantie par une nation nouvelle.

Le go�t colonisateur flatte les vanit�s nationales, "l’objectivation" op�re � fond, et l’oubli se renforce ais�ment. Il est encore plus simple et gratifiant de supposer que par exemple la France, en Guadeloupe ou en Martinique, pays sans r�elles possibilit�s d’opposition arm�e ou de rupture d�cisive, (malgr� des r�voltes historiques incessantes, et mal-oubli�es), cr�e g�n�reusement autant de "petits fran�ais". Cette forme d’assimilation, quel que soit l’attachement port� par la plupart d’entre nous � la France et � sa culture, est v�cue ici comme une souffrance sourde, l� comme une g�n�rosit� brillante. Il est d’une tristesse infinie d’entendre des hommes et des femmes de l’�lite fran�aise, politique, (de gauche ou de droite), administrative ou culturelle, se d�lecter ing�nument de la francit� loyaliste des Antilles. Ils nous paraissent alors peu dignes d’une grande r�flexion du monde. Des deux c�t�s de la fracture coloniale, les m�moires ne pouvaient �tre qu’oppos�es, au moins contradictoires. La r�solution de telles contradictions doit-elle �tre laiss�e � l’�rosion du temps ? L’oubli par ali�nation, ignorance ou jactance n’est-il pas porteur de f�roces traces irr�solues ? D’o� ces d�bats irr�ductibles, sur l’Histoire et sur la m�moire.

M�moires d�ploy�es, Histoire chosifi�e

"LE THE�TRE DU MONDE N’EST PAS UN BON-VENIR, MAIS UN ECLAT SANS REPIT."

Une des transformations principales de nos modes d’�tre, (de nos modernit�s), r�side en ceci qu’aujourd’hui nos m�moires, individuelles ou collectives, sont �clat�es, qu’elles scintillent et se raccordent sur la sc�ne du monde, (lequel, pour cette raison, nous appelons le Tout-monde), qu’elles ne s’agr�gent pas, et plus du tout sur un mode lent et progressif, autour d’un seul th�me qui serait celui de la nation, du proche et du tr�s connu : nous ne nous souvenons plus de l’histoire ni des mani�res de notre seule collectivit�, (laquelle, pour cette raison, nous pouvons appeler notre communaut�, sans craindre de souffrir un enfermement ni d’en encourir le reproche).

Nos m�moires sont multilingues, elles connaissent tous les oc�ans et tous les isthmes, elles errent de ville en ville, elles nomment dans toutes les langues, (plus personne n’ose refuser un pr�nom, sous pr�texte qu’il ne serait pas chr�tien, dans quelque service d’�tat-civil que ce soit), elles se partagent par-dessus les fronti�res, nos familles vagabondent d’archipels en continents, quand elles en ont les moyens, les parents viennent de Lettonie et du Maroc, les enfants sont n�s � Port of Spain et � Sydney, ils ont fait leurs �tudes en Californie et � Rio, tout le monde se rencontre � Qu�bec, nous faisons tous de m�me, quand m�me nous voici l� immobiles et contenus dans nos pr�sences, comme les peuples sans ressources. Nos m�moires inventent des ailleurs. Telle est la r�volution incessante qui nous porte, plus agissante que les bouleversements des technologies ou que les grandes d�ferlantes des sensibilit�s globalis�es.

Les immigrations, qui ont remplac� la pouss�e irr�sistible des colonisations, compl�tent le travail de transmigration commenc� par celles-ci. Mais les immigrations r�prim�es d�font � nos yeux la l�gitimit� des murs fronti�res qu’on �l�ve contre elles. Les colonisations isolaient, les immigrations ouvrent. Nos m�moires r�agissent � une unit� difficile du monde, entrevue (mais diff�r�e) d�s le moment o� les explorateurs et les colonisateurs eurent commenc� de r�aliser l’enti�re g�ographie de nos diff�rentes cultures, et les m�mes m�moires savent d�j� que cette unit� devra se maintenir aussi dans une multiplicit� in�puisable, �puisante � concevoir, projet�e d�s l’origine de l’univers et d�s l’apparition des humanit�s.

Tous ceux qui envisagent ou entreprennent d’"objectiver" l’Histoire, ou plut�t les histoires concourantes des peuples, dans le souci de n’avoir pas � reconna�tre des responsabilit�s collectives, de n’avoir pas � consentir � des repentances que personne d’ailleurs ne leur r�clame, (ils sont les seuls � en avoir peur), ou de n’avoir pas � envisager des politiques infl�chies par des vues g�n�reusement mondialis�es de ces probl�mes, (par exemple, premi�rement, que les pays riches receveurs de vagues d’immigr�s d�sesp�r�s auront � nouveau besoin du concours de ces pays pauvres d’o� aujourd’hui s’enfuient ces immigr�s, car il ne suffira plus et il ne sera plus possible � ces pays riches d’exploiter en gros ces pays pauvres, en les isolant, comme dans le pr�sent et le pass� colonialistes, deuxi�mement, que des politiques � la fois int�ress�es et g�n�reuses en la mati�re, - par exemple, un statut exceptionnel et collectif, et non pas ce "cas par cas" si cher aux ex�cuteurs des basses �uvres d’expulsion, statut qui serait officiellement allou� aux immigr�s, et encore, une aide globale et syst�matis�e aux pays depuis des si�cles opprim�s et d�munis de leurs richesses, - ne pourraient que servir � un �quilibre futur du monde), tous ceux-l� refusent d’admettre le prodigieux �clatement des m�moires, leurs rencontres vertigineuses dans ce monde, leur fonction de mise � plat et d’entrem�lements : contre les refoulements, les aigreurs, le retour des haines collectives, et en fin de compte contre les nationalismes but�s ou revanchards, les pr�tentions � l’h�g�monie, les plats d�sirs de revanche, les aspirations id�ologiques � un racisme couv� du dessous des splendeurs de l’Occident. Ils n’en continuent pas moins � occuper les anciennes colonies, �mancip�es ou non, o� ils profitent des avantages acquis : il faudra bien qu’ils consentent � partager les m�moires de ces lieux.

Cette diaspora et cet �toilement des m�moires de tous, ils nous sont � tous �galement n�cessaires : dans leur rencontre d�multipli�e nous trouverons les premiers motifs d’un v�ritable recommencement du monde, en nous.

C’est le plus souvent aux endroits isol�s, o� les exultations de ce monde ne frappent pas, que les m�moires se tiennent fig�es � leurs partis pris. Dans le sud profond des �tats-Unis, les path�tiques essais de reconstitution du d�cor esclavagiste des Plantations, et de reproduction des fastes de la Conf�d�ration, des robes � crinolines aux uniformes de l’univers antebellum, (d’avant la guerre, celle de S�cession), sont accompagn�s du d�ploiement et de la parade des drapeaux sudistes, et de pancartes proclamant que la Naacp, l’association d’entraide des noirs, est une entreprise de haine ! Les african americans d�filent contre ces retours du refoul� raciste, en criant � leur tour : H�ritage oui, haine non. C’est en avril 2008, � la t�l�vision, et je ne sais plus si c’est d’hier ou si c’est une reprise d’une actualit� du temps d’avant.

Pourtant, les luttes pour les droits civiques ont d�j� eu lieu, la gr�ve des autobus, les marches dans les villes du sud et les grands rassemblements dans les villes du Nord, Martin Luther King, le Black Power, Malcolm X, Mohammed Ali, et ont profit� � tous. Mais l’esclavage est un corps informe qui n’a pas fini de creuser ses fosses, et il en est de m�me par le monde, dans tous les p�rim�tres barricad�s. Des trous noirs dans nos espaces. Des milliers d’�lots de m�moires d�sol�es. Encore, une dizaine d’�tats de l’Union, principalement au Sud, et le New Jersey dans le Nord, apr�s des ann�es de d�bats sans merci, ont-ils vot� leur "profond regret" et pr�sent� des excuses (Apologizes) pour avoir perp�tr� la traite et l’esclavage, et la plupart des l�gislateurs qui en ont ainsi d�cid�, y compris des R�publicains conservateurs, pensent qu’alors : "nous pouvons entamer maintenant le v�ritable processus de r�conciliation." Maintenant, une population comme celle du sud des �tats-Unis n’a-t-elle pas le droit de c�l�brer une guerre qu’elle a men�e, et les h�ros qui s’y sont sacrifi�s, m�me si c’est une guerre perdue, et m�me si le motif de cette guerre a �t� indignement la d�fense d’un syst�me insoutenable, d’esclavage et de racisme ? Je crois qu’une telle c�l�bration e�t �t� d’autant plus lib�r�e qu’elle se serait d�gag�e du pr�texte originel de cette guerre, (l’esclavage), d�gagement sur lequel l’accord de tous aurait port�. Les humanit�s auront-elles la force de quitter le semblant du bon droit des causes, pour consid�rer avant tout le droit du monde, (que nous constituons tous), � multiplier son unit� ? C’est cela que le conteur sudiste William Faulkner a entrepris de dire, (il voit la damnation originelle qu’est l’esclavage pour le Sud), sans le dire, (il est solidaire de sa caste et il sait que la v�rit� qu’il cherche ne saurait �tre r�duite � des �l�mentaires d’expression ou de d�monstration), tout en le disant, (les litt�ratures pour lui sont l’objet le plus haut du monde : le monde est l’objet le plus haut de litt�rature). Les Planteurs rejettent Faulkner, du moins ses �crits, les noirs ne l’acceptent pas encore. Le partage de la "v�rit�", m�me incertaine dans ses formulations et m�me encore d�cri�e de quelques-uns, concourrait pourtant au rassemblement des m�moires. C’est � ceux qui ont subi ces tourments d’ouvrir les yeux des tourmenteurs.

Voici cette n�cessit�, de porter � la conscience collective les �v�nements que leur nature m�me, (ils sont innomm�s, on les cache, on les travestit), avait peu � peu amen�s � �tre effac�s de la m�moire nationale, ou de la m�moire souffrante des peuples domin�s. Aussi bien, aux Etats-Unis, dans la Cara�be, en Am�rique centrale, et au Br�sil, en Afrique, � Londres et en Allemagne, dans toute la France, (Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Villeurbanne, Paris...), les mus�es, les centres de m�moire et d’archives, les festivals, les institutions d’enseignement et d’�ducation, les monuments se multiplient-ils, � propos des esclavages transatlantique et de l’archipel Indien. Ces �uvres sont-elles plus compassionnelles que les monuments aux morts ou que les centres de documentation des villes et des villages d’Europe ?

Dans les pays du Sud, vous trouvez des anses de for�t ou des bords de mer qui s’appellent Fonds massacre ou la Rivi�re rouge ou Malendure, et vous savez ce que cela veut dire. Les monuments t�moins de nos m�moires y sont d’abord �lev�s par la Nature irru�e : irruption ou �ruption ou ruade, ou immense petit ru, cette Nature ne conna�t que ses seuls emportements sauvages. De m�me, nous �crirons des po�mes � ces esp�ces sacr�es de la survie des humanit�s, que les mondialisations tuent peu � peu, le riz, le soja, le mil, le bl�, le millet, le sorgho, le ma�s, et les racines, le manioc, et les immensit�s de fruits et d’herbages qui disparaissent en m�me temps que les abeilles, les gu�pes, les vonvons, �limin�s par les pesticides.

Guerres nationales, guerres d’asservissement

"CEUX QUI ONT SOUFFERT CES TOURMENTS OUVRENT LES YEUX DES ANCIENS TOURMENTEURS.

Dans tous les cas, (guerres entre nations ou guerres esclavagistes), il ne s’agissait pas de la m�me mani�re de se souvenir et d’oublier : de se souvenir pour oublier.

Nul n’a vraiment tent� de cacher � la conscience publique l’incendie du Palatinat par les dragons de Louis XIV, les exactions des arm�es de Napol�on Bonaparte en Espagne, le supplice de Jeanne d’Arc br�l�e vive par les Anglais, les atrocit�s de la premi�re Guerre mondiale. Et ainsi partout ailleurs dans les espaces et les temps, chaque fois que les collectivit�s nations se disputaient entre elles le monde. C’est que l’histoire de ces peuples a proc�d� par des successions de conflits et de dominations qui semblaient assez l�gitimes pour ne pas �tre occult�s, qui ne laissaient para�tre aucun d�sir ni aucune possibilit� de justice ou de paix, ou de simple convention, jusqu’� ce que celles-ci interviennent pourtant.

La connaissance de toute guerre entre nations, (c’est-�-dire, le fait qu’elle ne se f�t pas effac�e des m�moires), est une des conditions du renforcement de la paix qui aura suivi, juste ou injuste. La connaissance, le rappel et la c�l�bration de tels �v�nements, d�faites ou victoires, ne confirment pas les haines, si longtemps que celles-ci aient dur�. On a vu d’anciens combattants allemands se recueillir devant la tombe du soldat inconnu fran�ais, qui n’est d’ailleurs pas consid�r�e comme le symbole d’une histoire dite compassionnelle. On a vu des dirigeants d’anciens pays bellig�rants se tenir la main en signe de paix, devant des monuments qui rappelaient vraiment et ravivaient le souvenir de leurs conflits. L’oubli est alors une participation active � l’�quilibre de m�moires d’abord oppos�es puis �lucid�es : "rapproch�es". On oublie ensemble, parce qu’on se souvient ensemble. C’est l�, semble-t-il, le t�moignage d’une �galit� qui va de soi. L’oubli partag� est le signe du ralliement de toutes ces m�moires privil�gi�es, raviv�es, mises en commun.

Il n’en est pas de m�me quand des actions collectives ont conduit � des situations (d’assujettissement ou d’esclavage) dont le sens �chappe, ou est occult�. La m�moire collective est alors vacante, ou d�form�e (d�rout�e) : des n�uds irr�solus de haine ou de m�pris ou de rancoeurs se maintiennent dans les comportements des communaut�s anciennement antagonistes. Les racismes durcissent en cancers. La diff�rence entre ces deux sortes de situations (guerres nationales et oppressions esclavagistes) tient � la balance tacitement maintenue entre les adversaires, dans la premi�re circonstance, o� des nations d’�gal app�tit s’affrontent, et au contraire, � l’in�galit� (de nature ou d’essence) pos�e d’office entre ceux qui se faisaient face, dans la deuxi�me circonstance, celle par exemple de l’univers ind�finissable, aux contours ind�termin�s, de l’esclavage et de la colonisation. Les guerres nationales sont �videntes, (vous ne pourriez en d�tourner que les motifs ou les pr�textes), les colonisations au contraire peuvent �tre camoufl�es, au moment m�me qu’elles exercent leurs ravages, ou r�interpr�t�es longtemps apr�s, (vous les "positivez" volontiers), et quant aux syst�mes d’esclavage, ils sont tout soudain et tout bonnement pr�sent�s, par ceux qui en profitaient, comme de bienheureux s�jours pour tous, h�las trop t�t disparus.

Nous comprenons que c’est par un fort sentiment de sup�riorit�, quand m�me il se d�guise ou ne se sait pas, que dans le deuxi�me cas quelques historiens, qui d�fendent leur primaut� nationale, incriminent toute tentative d’�clairer ces obscurcissements pass�s ou actuels, la cr�ditant de ce qu’ils appellent l’abus d’une histoire de la compassion. Il �tait suppos� que des �tres de constitution aussi in�gale (ma�tres et esclaves) ne pourraient jamais en venir � se souvenir ensemble. Le souvenir du descendant d’esclave ne pouvait donc �tre tenu que pour un pu�ril d�sir de revanche ou pour une pitoyable et impuissante marque de faiblesse, qu’il risque d’�tre parfois.

De m�me, ces historiens sociologues avaient-ils beno�tement sugg�r� que ce ne sont pas les rapports de la Traite qui, (malgr� le t�moignage de l’architecture des quais de Bordeaux), ont vraiment amorc� l’accumulation de capital n�cessaire � l’essor industriel en France, mais bien plut�t, ou au moins tout autant, l’�pargne domestique dans cette m�me France. Ou bien, que les motivations des n�gres � entrer en marronnage, dans la Cara�be et sur le continent am�ricain, ne relevaient pas tellement d’une aspiration � la libert�, (ce qui s’appellerait un "grand marronnage"), que d’une sorte de vague �tat de d�pression, la peur de la punition apr�s un larcin, une d�ception d’amour, un coup de sang, bref d’une faiblesse de constitution de l’�tre, (le "petit marronnage" assur�ment). Nous comprenons enfin pourquoi ces d�bats f�roces sur l’Histoire et la m�moire : il faut garder la distance entre ceux qui � la fois font, disent, et m�ditent l’Histoire, (ils en d�tiennent le secret objectiv�), et ceux qui l’ont subie, qui sont forc�ment suspects de parti pris quand ils en parlent : parti pris dont ne se g�ne pas un petit nombre d’entre eux.

�lever aujourd’hui des monuments (qui ne seraient plus seulement l’oeuvre de la Nature non dompt�e) � la m�moire des luttes des esclaves, c’est affirmer une �galit� d�sormais inattaquable, et une solidarit� nouvelle, entre les anciens acteurs de ces �pisodes historiques.

Que les m�moires se renforcent et s’exaltent v�ritablement, dans la multiplicit� monde !

Elles t�moignent de cette nouvelle conception du monde, qui ne conc�de ni aux fausses essentialit�s ni au faux universel, ce dont nos pr�cepteurs sont atterr�s. L’impossibilit� de soutenir et de maintenir ensemble les m�moires, quand il s’est agi de l’univers esclavagiste, parce qu’elles s’�taient jadis repouss�es ou ratur�es mutuellement, a fait et a jusqu’ici fix� que l’oubli, (dans l’h�ritage inique de ces esclavages), n’en �tait pas un v�ritablement : en aucun cas un apaisement, non plus une lib�ration, jamais l’amorce d’une rencontre. L’oubli �tait tout d’une pi�ce l’apanage des dominants. Il faut mettre � plat ces rapports obscurcis.

Les m�moires mises en commun sont d�sormais productrices d’une forme magnifi�e d’oubli : quand l’�gale dignit� ouvre sur une �gale vision de nos histoires, enfin connues de chacun dans son aire, et de tous dans le monde. L’oubli est alors la m�moire qui accepte les autres m�moires, toutes les autres.

Ces m�moires concourantes n’oublieront pas � leur tour les famines dans le monde, dont le temps n’�tait donc pas pass�, ni les cadavres des immigrants ni l’�reintement des paysans du Mali ni les p�cheurs du S�n�gal r�duits � rien par les usines-bateaux du Danemark ou du Japon.

Histoire et histoires

"TOUT LE JOUR DU 10 MAI EST POSSIBLE, OUI LE JOUR ENTIER, A CHAQUE AN QUI VIENT..."

Les d�bats sur l’Histoire et la m�moire ont donc eu cet enjeu : que nous avons besoin au monde, pour participer du monde, non pas seulement de nos m�moires historiques inconscientes ou conscientes, si on peut dire, et qui peut-�tre se heurtent entre elles sous ces deux esp�ces, mais aussi et avant tout de la relation vivante entre les m�moires, de l’entrem�lement vertigineux, mais non pas confus ni obscurantiste, de nos diff�rentes m�moires, venues de partout, ancr�es chacune dans chacun de nos lieux, mais qui fulgurent aussi dans le monde et en participent.

Nous requ�rons nos m�moires nationales, les m�moires de nos langues menac�es, ou bien des langues dont nous avons r�v�, nos m�moires souffrantes, parce que nous pouvons en consid�rer la juste transformation en m�moires participantes, sans qu’on aille nous accuser de nous payer de larmes, ou de commis�ration pour nous-m�mes. Dans les lieux d’enfermement pourrissent les anciens leurres, stagnent les guerres qui n’ont pas quitt� leurs pr�textes. La relation mondiale est au contraire notre champ, nous y inscrivons nos plus modestes souvenirs, c’est dans l’explosion de ce Tout-monde que les m�moires de tous s’affranchissent et se rejoignent, il faut le dire sans r�pit.

La justice en mati�re d’histoire n’est pas seulement de v�rit�, ou de ce que nous croyons �tre telle, ni d’objectivit�, ou de ce que nous croyons �tre telle, la justice en mati�re d’histoire est aussi de relation. Les m�moires des humanit�s ne supportent pas, dans l’�clat nouveau du Tout-monde, d’�tre mutil�es, isol�es, on n’en saurait soustraire quelques-unes par-ci par-l�, notre aspiration est de reconstituer ce que nous pouvons de leur totalit�, chaque peuple ou communaut� en ce qui peut les concerner, le plus avant dans le temps qu’il nous sera possible d’embrasser, le plus loin dans les espaces de terre que nous saurions envisager, et au plus profond des eaux de cr�ation et de vie o� nous pourrons descendre.

Une de nos chances, la plus constante et la plus s�re, d’�chapper � l’arbitraire des choix et � la subjectivit� des perspectives est de consid�rer qu’il ne s’exerce plus pour nous, dans la modernit�, une Histoire, une seule et grande, dont on nous a tant accabl�s, (et pour le coup, ce nous est celui des humanit�s tout enti�res), qui continuerait de nous contraindre � de fausses unit�s, mais que nous entrons dans l’infini d’une quantit� finie d’histoires, les histoires des peuples, qui se rencontrent enfin et s’�clairent peut-�tre et multiplient la Relation, de toutes unit�s � toute multiplicit�.

Les jours de mai

" DANS TOUS CES JOURS..."

Ainsi en est-il pour les comm�morations des abolitions des esclavages. Car dans les pays concern�s, les jours, les mois, les ann�es de ces abolitions diff�rent, de la Jama�que aux Guyanes, de la Dominique au Br�sil, avec des intervalles terrifiants. Commen�ons alors par une comm�moration nomade et diffract�e, un marronnage sur les espaces du monde, une d�riv�e dans toutes les langues concern�es, et par exemple rappelons le 22 mai avec les Martiniquais, le 27 mai avec les Guadeloup�ens, et ainsi pour les pays et les peuples, Guyanais, Mauriciens, Djiboutiens, fils des Comores, tribus au nord de Tombouctou et de Bamako, Somaliens, Cafres, Nubiens.

Tous les jours de mai sont possibles, puisqu’en mai 1848 les esclaves r�volt�s des Antilles ont impos� la d�claration publique des d�crets d’abolition, gard�s au secret des tiroirs. Tous les jours de toutes les ann�es sont possibles, puisqu’il subsiste encore dans le monde tant de centres d’esclavages, connus ou clandestins, qu’il faut d�busquer, d�noncer, combattre.

Tout le jour du 10 mai est possible, oui le jour entier, � chaque an qui vient. Il a �t� choisi par des Antillais, des R�unionnais, comme lieu commun de ces r�volutions autour des m�moires.

Dans tous ces jours, en attendant l’ouverture d’un Centre international pour la m�moire des esclavages et de leurs abolitions, qui a �t� propos� par les autorit�s fran�aises et projet�, nous parlerons partout, c�r�monies officielles, r�unions confidentielles ou spectacles publics, amis ou inconnus, envoyant des lettres ou des messages, par les moyens de la musique et de la po�sie, du chant des corps et du chant des th��tres, par le plaisir du partage et de la r�flexion, nous parlerons les abolitions dans les Am�riques et les Afriques, les famines et les iniquit�s, et tous ceux qui sans fin attendent dans les t�n�bres, nous agirons pour �tendre ces r�seaux de connaissance et de libert�, et lib�rer les imaginaires, et voyez-vous, femmes et hommes de la m�moire partag�e, diffract�e, le monde se trouvera, de mani�re �clatante, en nous et avec nous.

Tous les articles de l’auteur sur Africultures

Site Edouard Glissant

Contact : [email protected]

Autre r�f�rence sur l’esclavage : Les traites n�gri�res Il n’en est pas de m�me quand des actions collectives ont conduit � des situations (d’assujettissement ou d’esclavage) dont le sens �chappe, ou est occult�. La m�moire collective est alors vacante, ou d�form�e (d�rout�e) : des n�uds irr�solus de haine ou de m�pris ou de rancoeurs se maintiennent dans les comportements des communaut�s anciennement antagonistes. Les racismes durcissent en cancers. La diff�rence entre ces deux sortes de situations (guerres nationales et oppressions esclavagistes) tient � la balance tacitement maintenue entre les adversaires, dans la premi�re circonstance, o� des nations d’�gal app�tit s’affrontent, et au contraire, � l’in�galit� (de nature ou d’essence) pos�e d’office entre ceux qui se faisaient face, dans la deuxi�me circonstance, celle par exemple de l’univers ind�finissable, aux contours ind�termin�s, de l’esclavage et de la colonisation. Les guerres nationales sont �videntes, (vous ne pourriez en d�tourner que les motifs ou les pr�textes), les colonisations au contraire peuvent �tre camoufl�es, au moment m�me qu’elles exercent leurs ravages, ou r�interpr�t�es longtemps apr�s, (vous les "positivez" volontiers), et quant aux syst�mes d’esclavage, ils sont tout soudain et tout bonnement pr�sent�s, par ceux qui en profitaient, comme de bienheureux s�jours pour tous, h�las trop t�t disparus.

Nous comprenons que c’est par un fort sentiment de sup�riorit�, quand m�me il se d�guise ou ne se sait pas, que dans le deuxi�me cas quelques historiens, qui d�fendent leur primaut� nationale, incriminent toute tentative d’�clairer ces obscurcissements pass�s ou actuels, la cr�ditant de ce qu’ils appellent l’abus d’une histoire de la compassion. Il �tait suppos� que des �tres de constitution aussi in�gale (ma�tres et esclaves) ne pourraient jamais en venir � se souvenir ensemble. Le souvenir du descendant d’esclave ne pouvait donc �tre tenu que pour un pu�ril d�sir de revanche ou pour une pitoyable et impuissante marque de faiblesse, qu’il risque d’�tre parfois.

De m�me, ces historiens sociologues avaient-ils beno�tement sugg�r� que ce ne sont pas les rapports de la Traite qui, (malgr� le t�moignage de l’architecture des quais de Bordeaux), ont vraiment amorc� l’accumulation de capital n�cessaire � l’essor industriel en France, mais bien plut�t, ou au moins tout autant, l’�pargne domestique dans cette m�me France. Ou bien, que les motivations des n�gres � entrer en marronnage, dans la Cara�be et sur le continent am�ricain, ne relevaient pas tellement d’une aspiration � la libert�, (ce qui s’appellerait un "grand marronnage"), que d’une sorte de vague �tat de d�pression, la peur de la punition apr�s un larcin, une d�ception d’amour, un coup de sang, bref d’une faiblesse de constitution de l’�tre, (le "petit marronnage" assur�ment). Nous comprenons enfin pourquoi ces d�bats f�roces sur l’Histoire et la m�moire : il faut garder la distance entre ceux qui � la fois font, disent, et m�ditent l’Histoire, (ils en d�tiennent le secret objectiv�), et ceux qui l’ont subie, qui sont forc�ment suspects de parti pris quand ils en parlent : parti pris dont ne se g�ne pas un petit nombre d’entre eux.

�lever aujourd’hui des monuments (qui ne seraient plus seulement l’oeuvre de la Nature non dompt�e) � la m�moire des luttes des esclaves, c’est affirmer une �galit� d�sormais inattaquable, et une solidarit� nouvelle, entre les anciens acteurs de ces �pisodes historiques.

Que les m�moires se renforcent et s’exaltent v�ritablement, dans la multiplicit� monde !

Elles t�moignent de cette nouvelle conception du monde, qui ne conc�de ni aux fausses essentialit�s ni au faux universel, ce dont nos pr�cepteurs sont atterr�s. L’impossibilit� de soutenir et de maintenir ensemble les m�moires, quand il s’est agi de l’univers esclavagiste, parce qu’elles s’�taient jadis repouss�es ou ratur�es mutuellement, a fait et a jusqu’ici fix� que l’oubli, (dans l’h�ritage inique de ces esclavages), n’en �tait pas un v�ritablement : en aucun cas un apaisement, non plus une lib�ration, jamais l’amorce d’une rencontre. L’oubli �tait tout d’une pi�ce l’apanage des dominants. Il faut mettre � plat ces rapports obscurcis.

Les m�moires mises en commun sont d�sormais productrices d’une forme magnifi�e d’oubli : quand l’�gale dignit� ouvre sur une �gale vision de nos histoires, enfin connues de chacun dans son aire, et de tous dans le monde. L’oubli est alors la m�moire qui accepte les autres m�moires, toutes les autres.

Ces m�moires concourantes n’oublieront pas � leur tour les famines dans le monde, dont le temps n’�tait donc pas pass�, ni les cadavres des immigrants ni l’�reintement des paysans du Mali ni les p�cheurs du S�n�gal r�duits � rien par les usines-bateaux du Danemark ou du Japon.

Histoire et histoires

"TOUT LE JOUR DU 10 MAI EST POSSIBLE, OUI LE JOUR ENTIER, A CHAQUE AN QUI VIENT..."

Les d�bats sur l’Histoire et la m�moire ont donc eu cet enjeu : que nous avons besoin au monde, pour participer du monde, non pas seulement de nos m�moires historiques inconscientes ou conscientes, si on peut dire, et qui peut-�tre se heurtent entre elles sous ces deux esp�ces, mais aussi et avant tout de la relation vivante entre les m�moires, de l’entrem�lement vertigineux, mais non pas confus ni obscurantiste, de nos diff�rentes m�moires, venues de partout, ancr�es chacune dans chacun de nos lieux, mais qui fulgurent aussi dans le monde et en participent.

Nous requ�rons nos m�moires nationales, les m�moires de nos langues menac�es, ou bien des langues dont nous avons r�v�, nos m�moires souffrantes, parce que nous pouvons en consid�rer la juste transformation en m�moires participantes, sans qu’on aille nous accuser de nous payer de larmes, ou de commis�ration pour nous-m�mes. Dans les lieux d’enfermement pourrissent les anciens leurres, stagnent les guerres qui n’ont pas quitt� leurs pr�textes. La relation mondiale est au contraire notre champ, nous y inscrivons nos plus modestes souvenirs, c’est dans l’explosion de ce Tout-monde que les m�moires de tous s’affranchissent et se rejoignent, il faut le dire sans r�pit.

La justice en mati�re d’histoire n’est pas seulement de v�rit�, ou de ce que nous croyons �tre telle, ni d’objectivit�, ou de ce que nous croyons �tre telle, la justice en mati�re d’histoire est aussi de relation. Les m�moires des humanit�s ne supportent pas, dans l’�clat nouveau du Tout-monde, d’�tre mutil�es, isol�es, on n’en saurait soustraire quelques-unes par-ci par-l�, notre aspiration est de reconstituer ce que nous pouvons de leur totalit�, chaque peuple ou communaut� en ce qui peut les concerner, le plus avant dans le temps qu’il nous sera possible d’embrasser, le plus loin dans les espaces de terre que nous saurions envisager, et au plus profond des eaux de cr�ation et de vie o� nous pourrons descendre.

Une de nos chances, la plus constante et la plus s�re, d’�chapper � l’arbitraire des choix et � la subjectivit� des perspectives est de consid�rer qu’il ne s’exerce plus pour nous, dans la modernit�, une Histoire, une seule et grande, dont on nous a tant accabl�s, (et pour le coup, ce nous est celui des humanit�s tout enti�res), qui continuerait de nous contraindre � de fausses unit�s, mais que nous entrons dans l’infini d’une quantit� finie d’histoires, les histoires des peuples, qui se rencontrent enfin et s’�clairent peut-�tre et multiplient la Relation, de toutes unit�s � toute multiplicit�.

Les jours de mai

" DANS TOUS CES JOURS..."

Ainsi en est-il pour les comm�morations des abolitions des esclavages. Car dans les pays concern�s, les jours, les mois, les ann�es de ces abolitions diff�rent, de la Jama�que aux Guyanes, de la Dominique au Br�sil, avec des intervalles terrifiants. Commen�ons alors par une comm�moration nomade et diffract�e, un marronnage sur les espaces du monde, une d�riv�e dans toutes les langues concern�es, et par exemple rappelons le 22 mai avec les Martiniquais, le 27 mai avec les Guadeloup�ens, et ainsi pour les pays et les peuples, Guyanais, Mauriciens, Djiboutiens, fils des Comores, tribus au nord de Tombouctou et de Bamako, Somaliens, Cafres, Nubiens.

Tous les jours de mai sont possibles, puisqu’en mai 1848 les esclaves r�volt�s des Antilles ont impos� la d�claration publique des d�crets d’abolition, gard�s au secret des tiroirs. Tous les jours de toutes les ann�es sont possibles, puisqu’il subsiste encore dans le monde tant de centres d’esclavages, connus ou clandestins, qu’il faut d�busquer, d�noncer, combattre.

Tout le jour du 10 mai est possible, oui le jour entier, � chaque an qui vient. Il a �t� choisi par des Antillais, des R�unionnais, comme lieu commun de ces r�volutions autour des m�moires.

Dans tous ces jours, en attendant l’ouverture d’un Centre international pour la m�moire des esclavages et de leurs abolitions, qui a �t� propos� par les autorit�s fran�aises et projet�, nous parlerons partout, c�r�monies officielles, r�unions confidentielles ou spectacles publics, amis ou inconnus, envoyant des lettres ou des messages, par les moyens de la musique et de la po�sie, du chant des corps et du chant des th��tres, par le plaisir du partage et de la r�flexion, nous parlerons les abolitions dans les Am�riques et les Afriques, les famines et les iniquit�s, et tous ceux qui sans fin attendent dans les t�n�bres, nous agirons pour �tendre ces r�seaux de connaissance et de libert�, et lib�rer les imaginaires, et voyez-vous, femmes et hommes de la m�moire partag�e, diffract�e, le monde se trouvera, de mani�re �clatante, en nous et avec nous.

Tous les articles de l’auteur sur Africultures

Site Edouard Glissant

Contact : [email protected]

Autre r�f�rence sur l’esclavage : Les traites n�gri�res Il n’en est pas de m�me quand des actions collectives ont conduit � des situations (d’assujettissement ou d’esclavage) dont le sens �chappe, ou est occult�. La m�moire collective est alors vacante, ou d�form�e (d�rout�e) : des n�uds irr�solus de haine ou de m�pris ou de rancoeurs se maintiennent dans les comportements des communaut�s anciennement antagonistes. Les racismes durcissent en cancers. La diff�rence entre ces deux sortes de situations (guerres nationales et oppressions esclavagistes) tient � la balance tacitement maintenue entre les adversaires, dans la premi�re circonstance, o� des nations d’�gal app�tit s’affrontent, et au contraire, � l’in�galit� (de nature ou d’essence) pos�e d’office entre ceux qui se faisaient face, dans la deuxi�me circonstance, celle par exemple de l’univers ind�finissable, aux contours ind�termin�s, de l’esclavage et de la colonisation. Les guerres nationales sont �videntes, (vous ne pourriez en d�tourner que les motifs ou les pr�textes), les colonisations au contraire peuvent �tre camoufl�es, au moment m�me qu’elles exercent leurs ravages, ou r�interpr�t�es longtemps apr�s, (vous les "positivez" volontiers), et quant aux syst�mes d’esclavage, ils sont tout soudain et tout bonnement pr�sent�s, par ceux qui en profitaient, comme de bienheureux s�jours pour tous, h�las trop t�t disparus.

Nous comprenons que c’est par un fort sentiment de sup�riorit�, quand m�me il se d�guise ou ne se sait pas, que dans le deuxi�me cas quelques historiens, qui d�fendent leur primaut� nationale, incriminent toute tentative d’�clairer ces obscurcissements pass�s ou actuels, la cr�ditant de ce qu’ils appellent l’abus d’une histoire de la compassion. Il �tait suppos� que des �tres de constitution aussi in�gale (ma�tres et esclaves) ne pourraient jamais en venir � se souvenir ensemble. Le souvenir du descendant d’esclave ne pouvait donc �tre tenu que pour un pu�ril d�sir de revanche ou pour une pitoyable et impuissante marque de faiblesse, qu’il risque d’�tre parfois.

De m�me, ces historiens sociologues avaient-ils beno�tement sugg�r� que ce ne sont pas les rapports de la Traite qui, (malgr� le t�moignage de l’architecture des quais de Bordeaux), ont vraiment amorc� l’accumulation de capital n�cessaire � l’essor industriel en France, mais bien plut�t, ou au moins tout autant, l’�pargne domestique dans cette m�me France. Ou bien, que les motivations des n�gres � entrer en marronnage, dans la Cara�be et sur le continent am�ricain, ne relevaient pas tellement d’une aspiration � la libert�, (ce qui s’appellerait un "grand marronnage"), que d’une sorte de vague �tat de d�pression, la peur de la punition apr�s un larcin, une d�ception d’amour, un coup de sang, bref d’une faiblesse de constitution de l’�tre, (le "petit marronnage" assur�ment). Nous comprenons enfin pourquoi ces d�bats f�roces sur l’Histoire et la m�moire : il faut garder la distance entre ceux qui � la fois font, disent, et m�ditent l’Histoire, (ils en d�tiennent le secret objectiv�), et ceux qui l’ont subie, qui sont forc�ment suspects de parti pris quand ils en parlent : parti pris dont ne se g�ne pas un petit nombre d’entre eux.

�lever aujourd’hui des monuments (qui ne seraient plus seulement l’oeuvre de la Nature non dompt�e) � la m�moire des luttes des esclaves, c’est affirmer une �galit� d�sormais inattaquable, et une solidarit� nouvelle, entre les anciens acteurs de ces �pisodes historiques.

Que les m�moires se renforcent et s’exaltent v�ritablement, dans la multiplicit� monde !

Elles t�moignent de cette nouvelle conception du monde, qui ne conc�de ni aux fausses essentialit�s ni au faux universel, ce dont nos pr�cepteurs sont atterr�s. L’impossibilit� de soutenir et de maintenir ensemble les m�moires, quand il s’est agi de l’univers esclavagiste, parce qu’elles s’�taient jadis repouss�es ou ratur�es mutuellement, a fait et a jusqu’ici fix� que l’oubli, (dans l’h�ritage inique de ces esclavages), n’en �tait pas un v�ritablement : en aucun cas un apaisement, non plus une lib�ration, jamais l’amorce d’une rencontre. L’oubli �tait tout d’une pi�ce l’apanage des dominants. Il faut mettre � plat ces rapports obscurcis.

Les m�moires mises en commun sont d�sormais productrices d’une forme magnifi�e d’oubli : quand l’�gale dignit� ouvre sur une �gale vision de nos histoires, enfin connues de chacun dans son aire, et de tous dans le monde. L’oubli est alors la m�moire qui accepte les autres m�moires, toutes les autres.

Ces m�moires concourantes n’oublieront pas � leur tour les famines dans le monde, dont le temps n’�tait donc pas pass�, ni les cadavres des immigrants ni l’�reintement des paysans du Mali ni les p�cheurs du S�n�gal r�duits � rien par les usines-bateaux du Danemark ou du Japon.

Histoire et histoires

"TOUT LE JOUR DU 10 MAI EST POSSIBLE, OUI LE JOUR ENTIER, A CHAQUE AN QUI VIENT..."

Les d�bats sur l’Histoire et la m�moire ont donc eu cet enjeu : que nous avons besoin au monde, pour participer du monde, non pas seulement de nos m�moires historiques inconscientes ou conscientes, si on peut dire, et qui peut-�tre se heurtent entre elles sous ces deux esp�ces, mais aussi et avant tout de la relation vivante entre les m�moires, de l’entrem�lement vertigineux, mais non pas confus ni obscurantiste, de nos diff�rentes m�moires, venues de partout, ancr�es chacune dans chacun de nos lieux, mais qui fulgurent aussi dans le monde et en participent.

Nous requ�rons nos m�moires nationales, les m�moires de nos langues menac�es, ou bien des langues dont nous avons r�v�, nos m�moires souffrantes, parce que nous pouvons en consid�rer la juste transformation en m�moires participantes, sans qu’on aille nous accuser de nous payer de larmes, ou de commis�ration pour nous-m�mes. Dans les lieux d’enfermement pourrissent les anciens leurres, stagnent les guerres qui n’ont pas quitt� leurs pr�textes. La relation mondiale est au contraire notre champ, nous y inscrivons nos plus modestes souvenirs, c’est dans l’explosion de ce Tout-monde que les m�moires de tous s’affranchissent et se rejoignent, il faut le dire sans r�pit.

La justice en mati�re d’histoire n’est pas seulement de v�rit�, ou de ce que nous croyons �tre telle, ni d’objectivit�, ou de ce que nous croyons �tre telle, la justice en mati�re d’histoire est aussi de relation. Les m�moires des humanit�s ne supportent pas, dans l’�clat nouveau du Tout-monde, d’�tre mutil�es, isol�es, on n’en saurait soustraire quelques-unes par-ci par-l�, notre aspiration est de reconstituer ce que nous pouvons de leur totalit�, chaque peuple ou communaut� en ce qui peut les concerner, le plus avant dans le temps qu’il nous sera possible d’embrasser, le plus loin dans les espaces de terre que nous saurions envisager, et au plus profond des eaux de cr�ation et de vie o� nous pourrons descendre.

Une de nos chances, la plus constante et la plus s�re, d’�chapper � l’arbitraire des choix et � la subjectivit� des perspectives est de consid�rer qu’il ne s’exerce plus pour nous, dans la modernit�, une Histoire, une seule et grande, dont on nous a tant accabl�s, (et pour le coup, ce nous est celui des humanit�s tout enti�res), qui continuerait de nous contraindre � de fausses unit�s, mais que nous entrons dans l’infini d’une quantit� finie d’histoires, les histoires des peuples, qui se rencontrent enfin et s’�clairent peut-�tre et multiplient la Relation, de toutes unit�s � toute multiplicit�.

Les jours de mai

" DANS TOUS CES JOURS..."

Ainsi en est-il pour les comm�morations des abolitions des esclavages. Car dans les pays concern�s, les jours, les mois, les ann�es de ces abolitions diff�rent, de la Jama�que aux Guyanes, de la Dominique au Br�sil, avec des intervalles terrifiants. Commen�ons alors par une comm�moration nomade et diffract�e, un marronnage sur les espaces du monde, une d�riv�e dans toutes les langues concern�es, et par exemple rappelons le 22 mai avec les Martiniquais, le 27 mai avec les Guadeloup�ens, et ainsi pour les pays et les peuples, Guyanais, Mauriciens, Djiboutiens, fils des Comores, tribus au nord de Tombouctou et de Bamako, Somaliens, Cafres, Nubiens.

Tous les jours de mai sont possibles, puisqu’en mai 1848 les esclaves r�volt�s des Antilles ont impos� la d�claration publique des d�crets d’abolition, gard�s au secret des tiroirs. Tous les jours de toutes les ann�es sont possibles, puisqu’il subsiste encore dans le monde tant de centres d’esclavages, connus ou clandestins, qu’il faut d�busquer, d�noncer, combattre.

Tout le jour du 10 mai est possible, oui le jour entier, � chaque an qui vient. Il a �t� choisi par des Antillais, des R�unionnais, comme lieu commun de ces r�volutions autour des m�moires.

Dans tous ces jours, en attendant l’ouverture d’un Centre international pour la m�moire des esclavages et de leurs abolitions, qui a �t� propos� par les autorit�s fran�aises et projet�, nous parlerons partout, c�r�monies officielles, r�unions confidentielles ou spectacles publics, amis ou inconnus, envoyant des lettres ou des messages, par les moyens de la musique et de la po�sie, du chant des corps et du chant des th��tres, par le plaisir du partage et de la r�flexion, nous parlerons les abolitions dans les Am�riques et les Afriques, les famines et les iniquit�s, et tous ceux qui sans fin attendent dans les t�n�bres, nous agirons pour �tendre ces r�seaux de connaissance et de libert�, et lib�rer les imaginaires, et voyez-vous, femmes et hommes de la m�moire partag�e, diffract�e, le monde se trouvera, de mani�re �clatante, en nous et avec nous.

Tous les articles de l’auteur sur Africultures

Site Edouard Glissant

Contact : [email protected]

Autre r�f�rence sur l’esclavage : Les traites n�gri�res

mai 2008 par Webma�tre

Notes :

Best of the web

- Casino En Ligne

- Casino En Ligne

- Paris Sportif Crypto

- Meilleur Site Casino Live

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France Légal

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne 2025

- Meilleur Casino En Ligne 2025

- Meilleur Casino En Ligne

- Nouveau Jeu Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne Avis

- Nouveau Casino En Ligne Francais

- Casino En Ligne France

- Jeu Sweet Bonanza Avis

- Parier Sur Ufc

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Casino En Ligne 2026

- Casino En Ligne France Légal

- Nouveau Casino En Ligne Francais

- Bonus Sans Dépôt Nouveau Casino

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Français 2026

- Casino Online France

Rubriques

Derniers articles

Articles les plus populaires

Derniers commentaires

-

Yasmine, la jeune kabyle qui r�ve de faire danser tout Londres

Par ouali nacer eddine , 19 septembre -

Yasmine, la jeune kabyle qui r�ve de faire danser tout Londres

Par Linda Chergui, 19 septembre -

De l’usage du site

Par Marc Bedjai, 4 septembre -

Yasmine, la jeune kabyle qui r�ve de faire danser tout Londres

Par salim169, 7 août -

INASLIYEN : « Vrigh-awen » (Je vous r�pudie)

, 22 juin