Le voyage nocturne de Muhammad

La mosqu�e El Aksa est le troisi�me grand lieu saint de l’Islam. Au-del� de son image historique et politique elle occupe une tr�s grande place dans l’imaginaire musulman. C’est � partir de ce b�timent souvent endommag�, partiellement d�truit et constamment reconstruit que le Proph�te s’engagea dans une fantastique chevauch�e vers les cieux.

En Islam, o� l’image est interdite, seul le songe furtif de la nuit autorise une �vasion �perdue dans l’imaginaire, mais, il ne manque pas de moyens pour favoriser ces r�veries. Fameuse, la Sourate XVII du Coran —�portant le nom al-`Isra (الإسراء [al-isrā’]) —�qui ouvre une br�che dans la transcendance absolue de Dieu et lance une �chelle entre la cr�ature et son cr�ateur.�[1] Une longue tradition populaire s’est plu � r�ver le voyage nocturne de Muhammad dans l’espace des images, aux confins de l’enfer et du paradis, guid� par les anges et leur hi�rarchie. Le Proph�te y converse avec Adam, les Patriarches, Mo�se, et noue avec J�sus un lien sensible.

La connaissance des r�cits de la mythologie arabe �voque un dialogue entre les religions en ce lieu o� bouillonnent les mythes et les images arch�typales mais dont les hommes ont fait un champ de bataille et de luttes entre fanatismes.

Figure paradoxale du sommeil qui dit la proximit� lumineuse de l’homme et de Dieu et supplante les rationalismes st�riles, apr�s le r�cit du voyage nocturne, celui de l’ascension —�mi`r�j, mirage —�demeure un myst�re ou bien une fantaisie de l’imagination selon la repr�sentation que l’on a du monde. Le voyage de Muhammad et son ascension sont des p�r�grinations mystiques, et tout commentaire s’�puiserait � d�crire la richesse infinie qui s’en �coule.

En ces temps, qui sont les n�tres, o� certains �crits d�clar�s blasph�matoires enflamment tant de fanatismes, plonger dans l’univers merveilleux de la po�sie mystique pour en extraire ce que chacun d’entre nous peut y trouver d’�veil � une autre dimension de l’�tre et du monde, quelque soit son syst�me de croyance, appara�t au moins comme un acte de saine curiosit�.

Situation

Voici la transcription de l’ent�te de la Sourate XVII�:�[2]

��Puret� � celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la Mosqu�e sacr�e � la Mosqu�e lointaine dont Nous avons b�ni l’enceinte, afin de lui montrer certains de nos signes. C’est lui, vraiment, qui entend, qui observe.��

Le Proph�te raconte ainsi son voyage�: ��J’�tais plong� dans le sommeil, lorsque Jibrail m’apparut, amenant � moi Al Boracq, la monture habituelle des proph�tes. Cet animal ne ressemblait � aucun des animaux de la Terre. Il �tait d’une taille sup�rieure � celle d’un �ne, inf�rieure � celle d’un mulet. Sa robe �tait d’une blancheur plus �blouissante que la neige�; il avait une figure humaine, mais �tait priv� de la parole, de grandes ailes d’oiseau lui servaient � s’�lever dans les airs et � fendre les espaces�; sa crini�re, sa queue, ses plumes, son poitrail, �taient brod�s de gemmes les plus pr�cieuses, qui scintillaient comme des milliers d’�toiles. Je le montai, et, en un clin d’�il, il me transporta du Temple d’El Haram � celui d’El Aksa —�c’est-�-dire du Temple Sacr� de Mekka au Temple de J�rusalem,�[3] devenu la mosqu�e autour de laquelle s’est jou�e la derni�re intifada. Je mis pied � terre et je l’attachai � l’anneau auquel l’attach�rent les proph�tes. Un homme se pr�senta devant moi, m’offrant une coupe de lait et une coupe de vin. Je bus le lait, je repoussais le vin�; et Jibra�l, qui m’avait accompagn� sans me devancer ni se laisser devancer par moi, m’approuva�: �Si tu avais choisi le vin de pr�f�rence au lait, me dit il, ton peuple e�t pr�f�r� l’Erreur � la V�rit�!’��

|

|

| J�rusalem, la vieille ville avec la mosqu�e El Aqsa au centre. Photo Joseph Rabie (2006). |

La l�gende rapporte encore�: ce voyage eut lieu une nuit, la vingt-septi�me du mois de Rabi� el Aouel —�durant la douzi�me ann�e de la mission du Proph�te —, l’Ange Jibrail, charg� de diriger les astres, la lumi�re, re�ut du Tout puissant l’ordre d’augmenter l’�clat de la lune d’une partie de l’�clat du soleil, et celui des �toiles d’une partie de celui de la lune, afin que le firmament nocturne f�t resplendissant de clart�; puis de descendre pr�s de Muhammad endormi, et de l’�lever jusqu’� lui � travers les sept zones du Ciel.

Al Boracq est une jument ail�e envoy�e par l’ange Jibra�l � Muhammad. Son nom signifie � la fois�: ��jeteur d’�clairs�� et ��blancheur �clatante��. Elle file plus vite que le vent. C’est elle qui porte le Proph�te lors de son ascension nocturne � travers l’�ther, jour f�t�, chaque ann�e depuis l’h�gire, le 28 du mois de rajab. Le mois de rajab fait partie des mois sacr�s, le je�ne y est recommand�, c’est le 7e mois lunaire de l’ann�e.

Le Coran relate qu’��Al Boracq est le premier quadrup�de que Dieu ressuscitera au dernier jour�: les anges poseront sur elle une selle de rubis �blouissants. Ils lui mettront en bouche un mors d’�meraude tr�s pure et la conduiront au tombeau du Proph�te. Dieu ressuscitera alors Muhammad qui, ayant convers� avec les anges, montera Al Boracq et s’�l�vera jusque dans les cieux��.

Une interpr�tation

L’interpr�tation que l’on fait d’un mythe n’est jamais objective, elle d�pend d’un nombre consid�rable de param�tres, certains li�s au contexte culturel du moment, d’autres aux pr�occupations personnelles de l’ex�g�te.

Pour ma part, la question de la conscience humaine, inscrite au c�ur des faits et �v�nements est au centre de mes pr�occupations depuis nombre d’ann�es.

Les peuples et les nations font toujours r�f�rences � des livres fondateurs, � des mythes de cr�ation et � des �pop�es h�ro�ques. Il me para�t donc int�ressant de revenir aux mythes fondateurs des religions contemporaines pour y puiser des informations que l’oubli a souvent effac�es de nos m�moires.

L’interpr�tation que je livre ici est plut�t le r�sultat d’une lecture, une m�ditation...

La repr�sentation du Proph�te sur sa jument au visage de femme incarne les conditions humaine et animale, masculine et f�minine, rappelant qu’Allah est l’�tre supr�me. Cette repr�sentation s’inscrit dans une tr�s longue tradition, depuis Gilgamesh, en passant par les Grecs. Il est d’usage de repr�senter la compl�tude de l’�me humaine par une image qui figure l’alliance entre cavalier et monture, entre l’individu et un animal chim�rique. C’est une fa�on de repr�senter l’humain dans sa totalit�. Ce qui se joue entre la figure humaine et la chim�re renvoie � la mani�re dont, aux �poques concern�es, on concevait les relations de l’�tre —�conscient —�avec ce qu’il y a d’animal, d’instinctif et archa�que en lui. L’association du cavalier et d’une monture plus ou moins hybride, repr�sente souvent l’entit� humaine et, plus particuli�rement, le type de relation qui lie l’Ego, le cavalier, avec les autres couches de la psych�. Cette m�taphore va perdurer dans de nombreux cercles ���sot�riques��, jusqu’� nos jours.

|

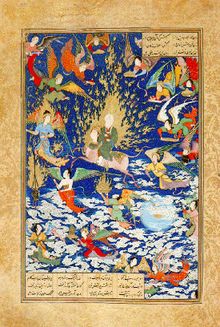

Malgr� l’interdit de la repr�sentation iconographique dans l’Islam, on trouve de nombreuses peintures illustrant ce voyage � travers les sph�res c�lestes. La sc�ne la plus fr�quemment repr�sent�e � partir du xve si�cle est celle du miraj, c’est-�-dire l’ascension du Proph�te � travers le ciel. Les hadiths ont, semble-t-il, d�finitivement arr�t� le mod�le qui servit aux repr�sentations —�notamment dans la peinture persane —�du miraj et la description de la jument mythique, Al Boracq. |

| Miniature persane sur parchemin. xvie si�cle. |

Le mythe —�on peut ici parler de mythe � condition de le lire comme le r�cit d’une r�alit� imaginaire et non comme une pure fiction —�offre au ��soumis�� de nombreux mobiles de m�ditation et d’ouverture. Ainsi en est-il de la relation que l’homme entretient avec ��sa monture��. Il y a la chamelle pr�f�r�e du proph�te —�Djamila, la belle, il y a les chamelles anonymes, la mule du Proph�te, sa jument, la monture que Jibra�l —�Gabriel —�lui am�ne pour son assomption. Le th�me de la monture est souvent repris dans les r�cits d’Orient et d’Occident, il est caract�ristique d’une p�riode, le symbole est demeur� vivant jusqu’� l’aube du xxe si�cle. Il le demeure encore dans certains pays comme la Mongolie mais il a perdu de sa vigueur au profit de nombreux substituts plus m�caniques... L’usage d�tourn� d’une figure animale est conditionn� par les conditions culturelles et g�oclimatiques.

Nous sommes donc face � une m�taphore pour exprimer la complexit� de l’entit� humaine dans sa relation � la nature et plus particuli�rement au monde des instincts.

Al Boracq, par son aspect �trange rappelle un autre animal sorti tout droit du bestiaire de l’imaginaire. �dipe, errant devant Th�bes mais ayant gard� son arrogance de seigneur, rencontrait la Sphinge —�chim�re du genre f�minin. Elle �tait envoy�e par Zeus pour frapper Th�bes, la Cit� Centre du Monde, des exc�s de son roi La�os. Lequel d�laissait sa femme et s’int�ressait bien plus aux jeunes gar�ons de sa cit�. Ce qui dans l’histoire des cit�s, n’est pas forc�ment bien vu. Le ��passage d’�dipe�� se r�sout par la mort de la sphinge, la consommation inconsciente d’un inceste et l’exil du futur roi de Th�bes.

La l�gende d’�dipe nous met en pr�sence d’une confrontation violente qui se r�sout dans la mort de la chim�re —�la sphinge —�et cela nous dit que la culture grecque du moment ne pouvait �viter le meurtre de l’instinct avec son image double de femme et d’animal. Nous pr�tendant les h�ritiers de la culture grecque, nous ne pouvons ignorer cet aspect.

| La l�gende d’�dipe a �t� popularis�e par la psychanalyse qui l’a r�duite � un infime �pisode, celui de la consommation d’un inceste fils-m�re. Or, cette l�gende est bien plus complexe. Voici ce qu’�crit Catherine Barb� � ce propos�: |

��Il a fallu que le hasard (ah, le hasard�!) me ramen�t

aux Ph�niciennes d’Euripide�[4]...

Ainsi se conclut l’Argument (Hupothesis) qui pr�c�de le texte de la trag�die, apr�s qu’ont �t� d�roul�s le r�sum� de l’histoire, puis l’oracle�: “Labdacide La�os�[5], tu veux d’heureux enfants�: Tu procr�eras un fils, mais ton destin sera De perdre la vie par sa main�; Zeus le Cronide Ratifie de P�lops l’impr�cation funeste�; Tu lui ravis son fils�: il t’a maudit.” � suivi de l’�nigme, de sa solution, le tout ponctu� par le paragraphe explicatif suivant�: � “Lai�s venu de Th�bes, vit pendant son voyage Chrysippe, fils de P�lops.�[6] S’�tant �pris de lui, il lui demanda de le suivre � Th�bes. Sur son refus, La�os l’enleva � l’insu de son p�re. Mais comme il se lamentait grandement sur la perte du jeune gar�on, P�lops l’apprit plus tard, et alors il maudit l’auteur de sa mort�[7], lui souhaitant de ne pas avoir d’enfant, et s’il en avait un, d’�tre tu� par lui.” Et que dire, que faire, sinon s’incliner tr�s bas face � la puissance du mythe[...]�� |

|

|

| �dipe et le Sphinx, bol grec, ve s. av. J.-C., Mus�e �trusque, Cit� du Vatican, Rome. |

La l�gende Muhammadienne nous r�v�le une autre version de l’alliance entre le Moi et la nature�: une alliance qui permet l’�l�vation de la conscience � de hauts degr�s. Trois mill�naires apr�s, quelque soit l’origine de la fondation muhammadienne, il n’y a plus de meurtre mais une sorte de ma�trise ��consentie��. Mais la femme est toujours dessous...

��La meule dormante subit la meule tournante[...]

Et la femme qui est toujours sans d�fense�!

La femme qui est toujours dessous...���[8]

Po�tesse et/donc prostitu�e, Mririda M’A�t Attik sait mieux qu’une autre l’assimilation outranci�re qui demeure entre les figures de l’imaginaire et celles du concret. Alors, la femme reste le meilleur ennemi de l’homme, ainsi le dit un proverbe kabyle, mais sous condition.

Bizarrement, comme surgi l� o� on l’attend le moins, qu’il soit ��monté » ou combattu le f�minin hante l’Histoire, revenant de mani�re incessante de sa d�marche ophidienne. Mais du f�minin � la femme qui fait le pas de la confusion�? �dipe eut � combattre une repr�sentation d’une part monstrueuse —�sa part d’ombre psychique —�de lui-m�me. Muhammad, par l’intercession de Jibra�l, ici commis en �cuyer, �tait d’un autre temps. Il avait appris � se concilier ces forces instinctives et il put ainsi voyager au-del� du temps alors qu’�dipe, aveugle, fut clou� au sol par la mal�diction. Le jeu des lumi�res, dans la l�gende de Al Boracq, contraste �trangement avec les ombres de la trag�die �dipienne. Entre le f�minin et l’imaginaire se tisse, dans nos cultures, une histoire de couple...

Le probl�me de la femme et du f�minin demeure... les traditions occidentales/chr�tiennes et orientales ne se privent pas de collusion sur ce point.

��Aussi longtemps que l’homme �tait vu, sans diff�rence de sexe, il ressemblait par son unicit� � l’univers et � Dieu.

[...] Mais quand la femme eut �t� � son tour fa�onn�e, l’homme vit un �tre d’aspect fr�re et forme parente. Il se r�jouit � sa vue et s’avan�ant il l’accueillit avec tendresse. Elle, n’apercevant aucun �tre qui lui fut plus ressemblant, se r�jouit et lui rendit son salut avec pudeur. L’amour survint. R�unissant pour ainsi dire les deux segments s�par�s du m�me �tre anim�, il les ajuste en un seul apr�s leur avoir inspir� � chacun le d�sir ardent de s’unir � l’autre en vue de procr�er un semblable.���[9]

Auquel r�pond la tradition fix�e par les Hadiths�:

��Le paradis sur terre est sur le dos du cheval,

dans la sant� du corps et dans le c�ur des femmes.

S’il existe quelque chose de n�faste, c’est dans la maison, la femme et le cheval.���[10]

septembre 2006 par Illel Kieser

Notes�:

[1] —�Jamel Eddine Bencheikh analyse la Sourate XVII et trace un lien entre cet �pisode et la foi islamique. Le voyage nocturne de Mahomet, suivi de l’aventure de la parole, traduit et pr�sent� par Andr� Miquel. Imprimerie nationale, col. Orientale, 1988, 308 pages.

[2] —�Les citations du Coran sont extraites de la version traduite par Muhammad Hamidullah, 12e �dition, 1986.

[3] —�Actuel Mur des lamentations au-dessus duquel se trouve la Mosqu�e El Aksa ou El Aqsa selon les graphies.

[4] — Trag�dies, tome V, p. 150-152, Les Belles Lettres, Paris, 2002

[5] — P�re d’�dipe.

[6] — P�lops, servi en rago�t aux dieux par son p�re Tantale, lui-m�me fils de Zeus

[7] — Selon les versions, Crysippe se suicide, est tu� par ses fr�res...

[8] —�La Tassaout, po�mes de Mririda M’A�t Attik traduits du dialecte Tachelha�t par Ren� Euloge, Ed. Belvisi, Rabat, 1987.

[9] —�Philon d’Alexandrie�: De opificio Mundi, trad. R. Arnaldez 1961. Cit� par Bernard Teyss�dre�: Naissance du Diable, Albin Michel 1985, p. 20.

[10] —�Hadith cit� par Abdelwahab Bouhibda, La sexualit� en Islam, 1975.

Web favorites

-

Le voyage nocturne de Muhammad

12 octobre 2006, par Yvette Reynaud-Kherlakian

Le sphinx �tait donc la Sphinge�? Je n’en savais rien et cette f�minisation -toujours animali�re�!- donne au mythe une dimension dont vous tirez habilement parti. Le songe de Muhammad -pardon, son voyage nocturne- se trouve ainsi inscrit et dans une tradition, et dans un milieu sp�cifique, et dans l’imm�morial voisinage de l’homme et de la b�te, du paradis et de l’enfer, de l’innocence et de la connaissance... Le personnage y gagne en densit� humaine.

L’analyse des mythes, si elle d�truit la l�gende, �tablit la libre circulation -� travers l’espace et le temps- d’une s�ve souterraine, riche d’un v�cu complexe, contradictoire o� nous n’en finissons pas de nous reconna�tre.

Voil� qui nous enseigne que, si nos inconscients nous s�parent, leur d�cryptage peut nous rapprocher.

Merci, Illel Kieser

-

Le voyage nocturne de Muhammad

16 f�vrier 2007

J’attire votre attention que la mosqu�e el Aksa n’est pas celle que vous pr�tendez et arr�ter de semer la confusion dans la t�tes des gens, celle que l’on voie c’est la mosqu�e al sakhra

-

Le voyage nocturne de Muhammad

16 mars 2007, par Kieser ’l Baz

C’est exact, nous n’avions pas v�rifi� l’info et ce sera corrig�. Mais �tait-il n�cessaire d’�tre agressif�?

Une info nous aurait-elle �chapp�e�?

A moins qu’il ne s’agisse du fait d’�voquer l’Islam hors des dogmes en vigueur�?

Illel Kieser

Rubriques

Derniers articles

Articles les plus populaires

Derniers commentaires

-

Dubuffet et l’art brut

Par Yvette Reynaud-Kherlakian, 3 novembre -

La marque de l’inceste

Par Gloria, 17 octobre -

Conversation imaginaire avec Etty Hillesum

Par Webma�tre, 27 septembre -

Le voile et le string

, 21 septembre -

Conversation imaginaire avec Etty Hillesum

Par caroline gindre, 20 septembre